低侵襲、しかしがんの芽はしっかり摘む! 膀胱をとらずに治す「大阪医大式膀胱温存療法」とは

話す東 治人さん

膀胱がんは筋層まで浸潤すると、膀胱全摘手術が一般的だ。ストーマや代用膀胱などの方法はあるが、やはりQOL(生活の質)の低下は否めない。これに対して抗がん薬と放射線を組み合わせて独自の治療法を実施、膀胱を温存しながら高い治療成績を挙げているのが、大阪医科大学泌尿生殖・発達医学講座泌尿器科学教室教授の東治人さんだ。

大阪医大式膀胱温存療法について

http://www.osaka-med.ac.jp/deps/uro/html/special.html#boukou

中性子照射による腫瘍細胞の選択的破壊 BOAI-BNCT療法

http://www.osaka-med.ac.jp/deps/uro/html/laboratory.html

高濃度の抗がん薬を注入

膀胱がんも、粘膜にとどまる間(非浸潤性膀胱がん)ならば膀胱を残して内視鏡でがんを切除できる。しかし、筋層に浸潤すると膀胱全摘術が一般的。東さんによると「筋層には血管が豊富で、リンパ節や同じ筋層内に転移しやすく、しいては肺や肝臓などに転移する可能性があるので、全摘が必要になる」という。

しかし、*ストーマや*代用膀胱など排尿方法が進歩したとはいえ、やはり膀胱を失えばQOLは低下する。

膀胱を温存してがんを治療する方法はないのだろうか。こうした患者さんの願いに応えて、東さんたちが工夫したのが、化学療法と放射線治療を組み合わせた「大阪医大式膀胱温存療法:OMC-レジメ」だ。その治療法はどのようにして行われるのか。

この日治療を受けるのは、78歳の男性。がんが筋層に広がり、膀胱全摘の適応と診断されたが、膀胱を残したいと東さんの元を訪れた。

*ストーマ=消化管や尿路の疾患などにより、腹部に便、尿を排泄するために造設した排泄口。膀胱切除による尿排泄のためのストーマをウロストミーという。ウロストミーには回腸導管や尿管皮膚瘻などがある *代用膀胱=小腸の一部を用いて尿をためる袋(新膀胱)を体内に作り、その袋に尿道と尿管をつなぐ手術

抗がん薬、放射線、透析を組み合わせた治療

この治療の第一のポイントは、膀胱動脈をバルーン(風船)が付いたカテーテルでせき止めて、膀胱、そして膀胱周辺の組織に抗がん薬の原液を注入することだ。抗がん薬は血中に入ると血中の栄養分と結合して効力が減弱するが、この治療法ではバルーンで血流を遮断して抗がん薬の原液を膀胱に直接注入するので極めて効果が高い。写真1は、放射線治療室における準備が行われている様子だ。

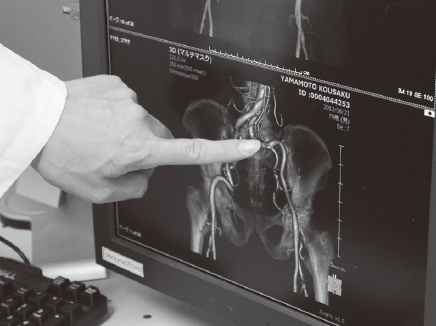

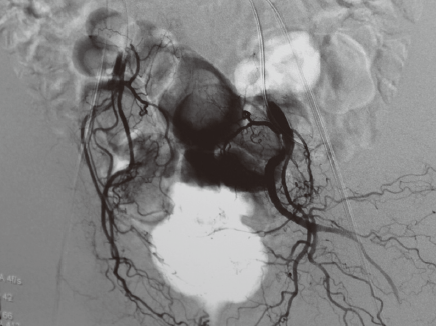

まず、局所麻酔で両足の付け根(鼠蹊部)を小さく切開してカテーテル(管)を挿入。造影剤を注入してモニター画面で膀胱動脈やその周囲の血管の状態を確認する。抗がん薬が膀胱動脈経由で確実に膀胱内に入り、余計な血管に入って悪影響を及ぼさないことが治療の絶対条件だからだ。

小さなバルーンが2つ付いたカテーテルを挿入し、膀胱に酸素や栄養分を運ぶ動脈(膀胱動脈)が、主幹動脈(内腸骨動脈)から枝分かれする前と後ろでそれぞれを膨らませる。すなわち、ちょうど2つのバルーンが膀胱動脈をはさみこむように設置するのだ。その間隔はわずか4㎝ほど。上のバルーンが膀胱動脈に流れ込む血液をせき止め、下のバルーンが注入された抗がん薬が膀胱動脈以外に流れ出るのを防ぐ栓の役割をする。

この方法で抗がん薬(*シスプラチン)を注入すると「投与量は、通常の点滴と同じ100㏄が基準ですが、血流でシスプラチンが薄まらないので、点滴の30倍以上の濃度になる」そうだ。

さらに、内腸骨静脈(膀胱から心臓に帰る血管)には透析用のカテーテルが留置された。この管を通して、膀胱内を灌流した抗がん薬が透析膜を通過して濾過かされる。

東さんによると「シスプラチンは透析によって90%以上除去されます。そのため、全身的な副作用がほとんどないのです」という。

1時間ほどで処置は完了。その間、3Dの画像も駆使して、何度も抗がん薬が膀胱動脈に入ることが確認された(写真2)。患者さんは、この後1時間かけてシスプラチンを注入し、注入後さらに1時間かけて血液透析によって抗がん薬を抜く。そして、これらの治療と並行して放射線治療を受ける。こうした*集学的治療によって、多くの人が手術を受けることなく、膀胱がんを克服しているのだ。

*シスプラチン=商品名ブリプラチン/ランダ *集学的治療=複数の治療法を組み合わせて行う治療法

「膀胱を残したい」という声がきっかけに

東さんが、この「バルーン塞栓動脈内抗がん薬投与法」と血液透析を組み合わせた高濃度の化学療法と放射線療法を併用した「大阪医大式膀胱温存療法」を開始したのは、今から20年以上前のことだ。

直接的には25年前、研修医時代に50代男性が〝どうしても膀胱をとりたくない〟と訴えたことがきっかけだった。

「膀胱全摘をすれば、ストーマや大腸による代用膀胱などの方法はありますが、大腸は意思に関係なく収縮して排尿が起きることがあるし、膀胱がんの患者さんは、70歳以上の高齢者に多いので、慣れるのも大変。どうしてもQOLは低下します。その割に治療成績は芳しくないのです」

膀胱を失うという犠牲を払っても、5年生存率は60%以下にとどまるのだ。しかし、膀胱がんの大半を占める移行上皮がんには抗がん薬が効きやすい。ならば抗がん薬と放射線を併用したらどうなのか。

1985年からアメリカで415例の浸潤性膀胱がんの患者さんを対象に、抗がん薬と放射線を併用した臨床試験が実施された。治療直後には腫瘍が消えた人は6~7割に達したが、再発のため膀胱摘除を強いられる患者さんが多く、5年生存率は60%以下、実際に膀胱を温存できた患者さんは50%以下であった。

そこで、男性の訴えをきっかけに東さんは、当時子宮がん治療に使われていた動注療法を膀胱がんに応用することを考えたのである。動注療法は、直接臓器にいく動脈に抗がん薬を注入する方法で、がん局所の抗がん薬を高濃度にすることができる。

東さんは動注療法に加えてバルーンを利用して血流をせき止め、原液の抗がん薬を投与するOMC -レジメを開発した。また、さらに透析を併用することで膀胱を灌流した後の抗がん薬を除去し、全身的な副作用をできるだけ軽くすることに成功した。

そして、さらに放射線治療を併用したところ、男性のがんは消失。その後、膀胱全摘が不可能な幾人かの患者さんに実施したところ、「驚くほどよく効いた」のだそうだ。

実は、東さんの母親も膀胱の多発性浸潤がんになったが、この大阪医大方式で膀胱をとらずに治したそうだ。15年たった今も元気に過ごされているという。東さん自身、その効果と膀胱が残ることの意義を身をもって知っているのだ。

同じカテゴリーの最新記事

- キイトルーダ登場前の時代との比較データから確認 進行性尿路上皮がんの予後が大幅に延長!

- 免疫チェックポイント阻害薬や抗体薬物複合体の登場で急激に変わった進行膀胱がん(尿路上皮がん)の薬物治療

- 尿路上皮がん(膀胱・腎盂・尿管)に新薬の期待 進行した尿路上皮がん治療に選択肢が増える

- 筋層浸潤膀胱がんに4者併用膀胱温存療法を施行 ~生命予後や合併症抑止に大きく貢献~

- 筋層浸潤性膀胱がんの最新情報 きちんと理解して、治療選択を!

- 膀胱を残す治療という選択肢を より多くの人が選べるよう実績を積んでいます

- 自分に合った尿路ストーマ装具で日々の暮らしをより豊かに

- 膀胱がんの基礎・最新治療 高齢化に伴い罹患率が上昇 5年生存率は病期別に10~90%

- 化学療法でがんが縮少し、手術可能なケースも 転移性膀胱がんはより副作用の少ない治療へ