大腸がんの基礎知識 大腸がんは早期発見の場合 9割が治る!

国立がん研究センターが昨年(2015年)4月に発表した2015年のがん患者数の推計で、これまで3位だった大腸がんが、胃がん、肺がんを抜いてトップになった。増加傾向にある大腸がんについて、基礎から治療までをまとめた。

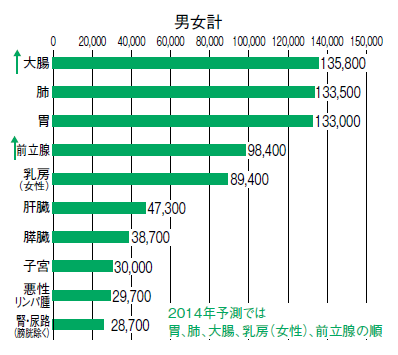

大腸がんの患者数と死亡者数の推移

~患者数は過去40年間で5~6倍に増加~

国立がん研究センターの推計によると、2015年の大腸がんの患者数は13万5,800人(結腸がん9万1,600人、直腸がん4万4,200人)で、がん種の中で最も多く、すべてのがん患者数(98万2,100人)の14%を占めています(図1)。

死亡者数では、肺がんに次ぐ2位(5万600人)です。患者数は過去40年間で5~6倍に増えています。

大腸がんが増えている理由は、高齢者が増えたことや、内視鏡検査の普及で発見が増えたことがあげられます。食事の欧米化も指摘されています。

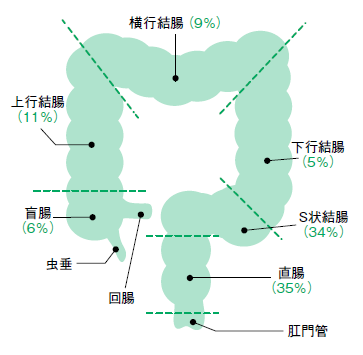

大腸がんの発生しやすい部位

~約7割が直腸やS状結腸に~

大腸は右下腹部から時計回りにお腹の一番外側を回って左下腹部へ、そして肛門に至る全長約1.5~2.0mの臓器です。

部位別にみると、約7割が直腸やS状結腸など肛門に近いところに発生しています。高齢者では結腸がんの占める割合が高く、とくに年輩の女性のがんの中で、結腸がんは胃がんについで2番目に多いがんです(図2)。

大腸がんの症状

~早期がんでは自覚症状なし~

早期がんでは自覚症状はありません。進行したときの症状は、血便、便通異常、腹痛の3つが典型的です。通常、大量に出血することはなく、便に付くとか、便の最後に濁った赤黒い血がドロッと出るというケースが多いです。

痔と間違いやすいのですが、痔の出血は明るい赤色をしています。便通の異常は、便が細くなる、下痢と便秘を繰り返す、などが特徴です。さらに進むと、腸閉塞による腹痛や嘔吐も起こります。

なお、肛門から遠い体の右側の大腸(盲腸、上行結腸、横行結腸)では症状が現れにくい傾向があるので、注意が必要です。

大腸がんの検査

~便潜血検査で陽性の場合は精密検査へ~

症状がない場合の発見は、便潜血検査がきっかけになることが多いです。一部の企業では健康診断に取り入れていることもありますが、そうでない場合は自治体が行っている大腸がん検診を毎年受けられることをお勧めします。

陽性と診断される人は全体の5~7%で、そのうち1~2%で大腸がんが見つかります。1,000人受診したら大腸がんが1~2人くらいという計算です。

陽性の場合は、精密検査に移ります。肛門から内視鏡を挿入する大腸内視鏡検査がスタンダードですが、近年、3D-CTや大腸カプセル内視鏡といった新しい検査法も保険適用になりました。

大腸内視鏡検査に抵抗感がある人の精密検査として良いオプションだと思います。ただし、異常が見つかった場合には大腸内視鏡検査が必要となります。

大腸がんの診断が確定した後は、CTや腫瘍マーカー検査で、がんの広がりを調べます。

大腸がんの進行度

~5段階の「ステージ(病期)」に分類~

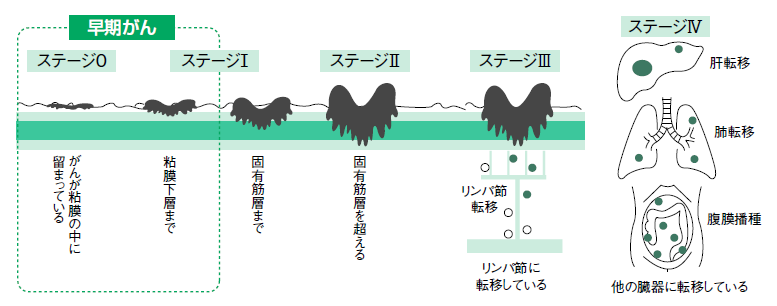

大腸がんの進行度は0~Ⅳ(IV)の5段階の「ステージ(病期)」に分類されます。

粘膜の表面に発生したがんは、5層に分かれた腸の壁の奥深くに徐々に食い込んでいきます。

粘膜内、または粘膜下層に留まっているものを早期がん、固有筋層より深いところまで達しているものを進行がんと呼びます。ステージⅣ(IV)は他の臓器への転移や腹膜播種がある状態です(図3)。

大腸がんの生存率

~5年生存率は早期ならば9割以上~

大腸がんは、他の主要ながんと比べて比較的治りやすいがんです。5年生存率では、早期ならば9割以上です。がんの治りやすさは、発見のしやすさやがんの〝性格〟の違いが影響します。大腸がんは効果の証明された検診があり、かつ比較的性格が良いがんであると言えます。

大腸がんの治療法

~ステージに対応した各種治療法を施行~

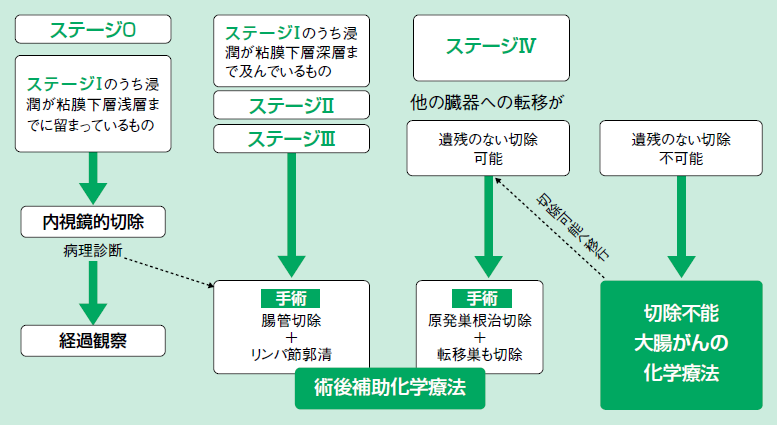

早期がんのうち、粘膜下層の浅いところまでで留まっている場合には、内視鏡で切り取る治療をします。切除したがんを顕微鏡で調べて、がんの深さ(深達度)や顔つきによっては、追加で手術が勧められる場合もあります。

ステージⅡ(II)、Ⅲ(III)では、がんの部分を含む腸管と、転移の可能性のある範囲のリンパ節を切除します。リンパ節転移があった場合には、手術後に半年間の補助化学療法(アジュバント療法:追加の抗がん薬治療)を行うのが国際的な標準治療です。

転移があるステージⅣ(IV)でも、肝臓や肺などに転移したがんが手術で取り切れるならば、積極的に切除手術をします。手術で取り切れない場合には、化学療法や放射線療法が行われます(図4)。

大腸がんの内視鏡治療

~「ポリペクトミー」など3種類~

肛門から挿入した内視鏡でがんを切り取る治療法です。手術と違って体に傷が付きませんし、痛みもありません。日帰りや2~3日の短期入院で可能です。

内視鏡治療には、茎のある形のがんを切除する「ポリペクトミー」、平たい形のがんを切除する「内視鏡的粘膜切除術(EMR)」、「内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)」の3つがあります。

ESDは新しい内視鏡治療の技術で 2012年に保険適用になりましたが、高い技術が必要なため、一部の専門施設でのみ行われています。

大腸がんと大腸ポリープの違い?

~良性のポリープでもがん化するものが~

定義の上では、粘膜が盛り上がっているものをすべて「ポリープ」と呼びます。その中に良性のポリープと悪性のポリープ(がん)があるわけです。

良性のポリープの中には、がん化しないものと、がん化するものがあります。後者の代表的なものが腺腫で、大きくなる過程で遺伝子変異が加わり、がん化すると考えられています。腺腫を経ずにいきなりがんになる経路もあります。

大腸がん手術の基本

~腸管切除とリンパ節郭清~

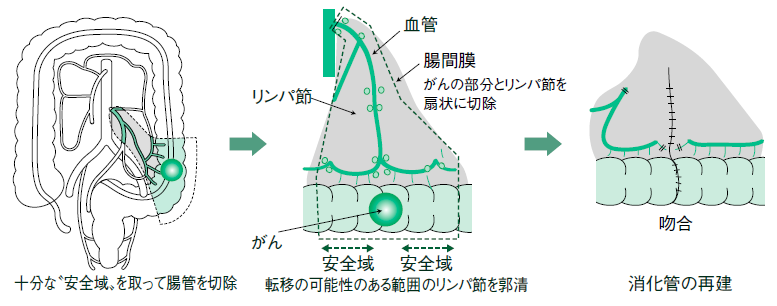

大腸がんの手術の基本は、腸管の切除とリンパ節の郭清です。がんのある腸管部分を、安全域をとって切除するとともに、近くのリンパ節にも転移している可能性があるので、リンパ節を含む腸間膜を扇形に切り取ります。そのあとに、腸管と腸管をつなぎ合わせて(吻合)、便の通り道を作り直します(図5)。

手術には開腹手術と腹腔鏡下手術があります。お腹の中で行うことは同じですが、腹腔鏡下手術ではお腹に穴を開けて手術器具を入れるので、開腹手術に比べて傷が小さいため、痛みが少なく、回復も早いというメリットがありますが、一方で高い技術が必要で、手術時間も長い傾向があります。

直腸の手術は、肛門を残す手術と残さない手術の大きく2つに分かれます。何よりもがんを取り切ることが優先されますが、術後の仕事や生活スタイルにも影響することなので、主治医とよく話し合うことが大切です。

転移しやすい部位と 再発・転移がんの治療法

~一番転移・再発しやすい臓器は肝臓~

大腸がんが一番転移・再発しやすい臓器は肝臓、ついで肺です。脳や骨などに起こることもあります。

転移・再発の場合、手術で取り切れる場合には、積極的に手術を行います。切除が不可能な場合は、化学療法を中心とした治療になります。患者の全身状態(PS)でそれも難しい場合は対症療法になります。

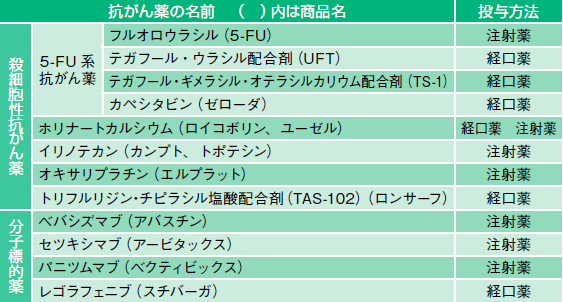

化学療法は、2~3種類の抗がん薬の組み合わせに、分子標的薬を併用する治療法が一般的です(表6)。

大腸がんの化学療法は飛躍的に進歩しており、がんを縮小させて手術で取れるようになるケースもあります。

完全に治すことができない場合でも、元気に生活できる期間を延ばすことが期待できます。

参考資料:

・大腸癌研究会「患者さんのための大腸癌治療ガイドライン2014年版」(金原出版)

・NPO法人キャンサーネットジャパン「もっと知ってほしい大腸がんのこと」

「まずはがんを知ることが第1」

大腸がんについて、専門家は次のように語っています。

「がんを宣告されると過剰にショックを受けますが、今は2人に1人ががんになる時代なので、決して珍しくありません。他にも心筋梗塞や脳梗塞など、命にかかわる病気はたくさんあります。

大腸がんは、基本的に7割が治ります。標準治療が確立されていて、全国的に均一な治療が受けられる体制にあるという、治療が進んだがん種であると言えます。

怖がり過ぎずに、まずは冊子や本などで、がんの全体がきちんと書かれているものを1冊読んで、その後に自分の状態や治療について詳しく知るということをお勧めします」

同じカテゴリーの最新記事

- 「積極的ポリープ摘除術」で大腸全摘の回避を目指す! 代表的な遺伝性大腸がん——リンチ症候群と家族性大腸腺腫症

- 切除可能な直腸がん試験結果に世界が注目も 日本の標準治療は「手術」で変わりなし

- ビタミンDの驚くべき効果がわかってきた 消化管がん手術後の再発・死亡リスクを大幅に減少

- 世界最大規模の画期的研究の一部解析結果が発表 大腸がんの術後補助療法の必要性をctDNAで判断する

- 初めての前向き試験で抗EGFR抗体薬の信頼性が確実に! 進化を続ける切除不能・進行再発大腸がんの薬物療法

- 遺伝子変異と左右どちら側にがんがあるかが、薬剤選択の鍵を握る! 大腸がん薬物療法最前線

- 化学放射線と全身化学療法を術前に行うTNT療法が話題 進行下部直腸がん 手術しないで完治の可能性も!

- 肛門温存の期待高まる最新手術 下部直腸がんTaTME(経肛門的直腸間膜切除術)とは

- 大腸のAI内視鏡画像診断が進化中! 大腸がん診断がより確実に

- 患者さんによりやさしいロボット手術も登場 新しくなった大腸がんの手術と薬物療法