先のことを心配する無意味さをイタリア人から学ぶ

慣れない海外での闘病体験。夫と周囲の人の支えで治療を乗り切る

泉 モモ さん (イラストレーター)

イタリアでがんになった【電子書籍】[ 泉モモ ]

不慣れな海外生活の中でも、一番避けたいのが重い病気。だが不幸にも、先方から近寄ってきた場合にはどう対処するか。異国の地で、子宮体がんの厳しい治療を乗り切った女性イラストレーターがいる。

海外在留邦人が 期せずして直面する医療問題

現在、海外に住む在留邦人の数は120万人を超える。だが、外国暮らしで避けては通れないのが、「重い病気にかかったとき、どこで治療を受けるか」という問題だ。病状が深刻であればあるほど、言葉やお国柄、医療制度が異なる外国で治療を続ける負担は大きい。日本に帰国して治療するか、滞在先の医療機関で治療を受けるか――難しい選択に、頭を悩ませている人も多いだろう。

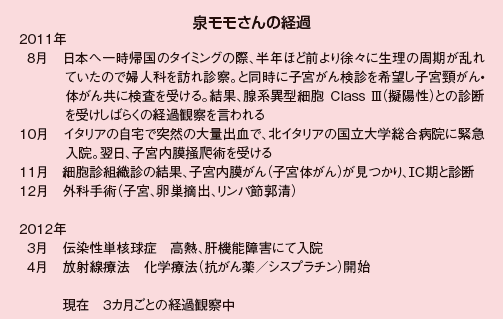

イタリア在住のイラストレーター、泉モモさん(49歳)も、こうした選択を迫られた1人だ。泉さんは2005年にイタリア人とドイツ人のハーフである夫と結婚。その6年後に、子宮体がんを告知された。日本とイタリアのどちらで治療するか迷った末、夫のそばでがんを克服することを決意。周囲の人々に支えられて3大療法を乗り切り、元気を取り戻した。

泉さんはイタリアで、どのような闘病生活を経験したのか。今年(2014年)1月、一時帰国中の泉さんに話を伺った。

イタリアで結婚し 47歳で子宮体がんを発症

イラストレーターの泉さんが、イタリア暮らしを始めたのは02年。バブル崩壊の影響で、仕事に行き詰まりを感じていた頃、たまたまイタリアを旅行したのがきっかけだった。その魅力にとりつかれ、37歳でイタリアに語学留学中、現在の夫と出会い、05年に結婚した。

異変の兆しが表れたのは、11年8月。生理不順が数カ月間続いたため、タイミング良く一時帰国した日本で、婦人科を受診した。子宮体がんと子宮頸がんの検診を受けたが、結果は擬陽性。イタリア帰国を控え、さらに詳しい検査は必要なしとの判断でしばらく経過観察をすることになった。

事態が急転したのは、それから間もなくのことだ。日本での検診から2カ月後、泉さんはイタリアの自宅で突然、大量出血に見舞われた。総合病院に*緊急入院し、翌日、子宮内膜を掻爬して細胞診・組織診を行った。

「あなたの子宮に、悪性の腫瘍が見つかりました」

突然のがん宣告を、泉さんは冷静に受け止めた。診断結果は、ステージⅠc(旧ガイドライン)の子宮体がん。医学用語で埋め尽くされた診断書を前にちんぷんかんぷんだったが、付き添ってくれていた義母の助けのおかげで希望は十分あることだけは理解できた。

「今後の治療は、日本とイタリアと、どちらで受けますか。この病気の治療には長い時間が必要です。あなたが一番安心して治療を受けられる場所を選んでください」

ドクターは泉さんにこう告げた。イタリアでは言葉への限界があり、日本でなら1人でできることも、人の助力なしでは難しくなる。皆に迷惑をかけるぐらいなら、日本に帰ったほうがいい――泉さんの気持ちは完全に、日本で治療を受けるほうに傾いていた。

そんな泉さんをイタリアに留めたのは、夫の一言だった。

「日本に行くだなんて、言わないでよ。僕がモモのことは全部引き受けるからさ」

自分のペースを乱されるのが嫌いな夫が、「一緒にここでがんばろう」と言ってくれている。泉さんは力強く踏み出す一歩を与えられ、イタリアで闘病する決意を固めた。

「この病気に必要なのは、家族や周りからの支えと愛情です」

ドクターから言われた言葉を、泉さんはかみしめていた。

*内膜掻爬術は全身麻酔で行なうため入院が必要

家族に見守られて 子宮と卵巣を全摘

12月の手術では、子宮・卵巣の摘出とリンパ節郭清が行われた。幸い転移はなかったが、「あと1カ月遅かったら、子宮の外にがんが広がっていたかもしれない」とのことだった。

医療用の弾性タイツを手術前から着用するよう指示されたせいか、後遺症のリンパ浮腫に悩むこともなかった。

「治療中、一番大変だったのは、やはり言葉の問題です。ドクターの説明がよくわからないときには、夫が図を描いては丁寧に説明してくれました。

イタリアのドクターは、こちらから質問しないと詳しく話してくれない。患者さんも積極的で、検査の内容から薬の成分や副作用に至るまで、事細かに質問していました。『この薬の成分は信用できないから、他の薬を出して欲しい』『私は、この薬は飲みません』という人も、結構いましたね」

イタリアでは、患者は納得がいかないことをドクターや看護師に質問し、「自分はこういう治療を受けたい」という意志を鮮明にする。また、病院の側でも、患者1人ひとりに、病状説明や検査結果などの全データをまとめたファイルを渡し、ドクターや看護師も患者の思いにしっかり応えていく。

「自分の健康は自分で守る」というイタリア流の医療に、泉さんは強い印象を受けた。

イタリアで実感した 考え方の違い

泉さんが退院したのは、手術から2週間後、クリスマス直前のことだ。だが、退院早々、思わぬ試練が泉さんを待っていた。血行をよくするための注射器を渡され、「1カ月間、毎日、自分で注射をするように」と指示されたのだ。筋肉注射なので、肩、腹部、太もものどこかに垂直に針を刺さなければならない。〝ためらい傷〟がみるみる増え、注射するだけで1時間を要した。イタリアでは、こんな形でも患者の自立が求められている――彼我の違いを、泉さんは改めて実感した。

〝イタリア流〟という点では、手術に対する考え方も例外ではない。

「イタリアでは 『危険なものは全部取りましょう』 という考え方が強く、温存手術よりも全摘手術が選ばれる傾向にあります。その代わり、乳房再建や、傷跡をきれいにする形成外科の技術がとても発達している。イタリアの女性は夏など肌をとても露出するので、傷跡にはすごく敏感なんです。『その傷跡は治せるわよ、形成外科で相談したら』と、よく病院で言われましたね」

同じカテゴリーの最新記事

- 家族との時間を大切に今このときを生きている 脳腫瘍の中でも悪性度の高い神経膠腫に

- 子どもの誕生が治療中の励みに 潰瘍性大腸炎の定期検査で大腸がん見つかる

- 自分の病気を確定してくれた臨床検査技師を目指す 神経芽腫の晩期合併症と今も闘いながら

- 自分の体験をユーチューバーとして発信 末梢性T細胞リンパ腫に罹患して

- 死への意識は人生を豊かにしてくれた メイクトレーナーとして独立し波に乗ってきたとき乳がん

- 今を楽しんでストレスを減らすことが大事 難治性の多発性骨髄腫と向き合って

- がんになって優先順位がハッキリした 悪性リンパ腫寛解後、4人目を授かる

- 移住目的だったサウナ開設をパワーに乗り越える 心機一転直後に乳がん

- 「また1年生きることができた」と歳を取ることがうれしい 社会人1年目で発症した悪性リンパ腫

- 芸人を諦めてもYouTube(ユーチューブ)を頑張っていけばいつか夢は見つかる 類上皮血管内肉腫と類上皮肉腫を併発