チーム医療での薬剤師の役割高まる

外来がん化学療法副作用対策 薬剤師外来の活用で安心のできる化学療法を

がん化学療法は副作用を伴うので入院で……という時代から、今は外来(通院)治療に大きくシフトしている。在宅で生活できるというQOL(生活の質)の面でのメリットは大きいが、一方で副作用への対応が課題となる。これまでは医師や看護師が患者との窓口になることが多かったが、薬剤師の役割が注目されている。

初めから外来治療を行うケースも

再発・転移がんや術前術後の補助療法に対して多く使われる抗がん薬。以前は副作用を警戒するため入院しての治療が主流だったが、近年は薬剤の進歩や、副作用の症状を緩和する治療(支持療法)が進歩してきたことから、最初から外来で化学療法を開始したり、1コース目だけ入院して、2コース目以降は外来(通院)で行うという患者が増えている。

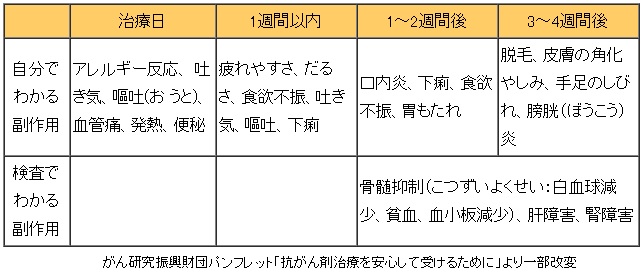

通院による抗がん薬治療は、ある程度自宅での生活リズムを維持しながら生活できる一方で、いつも医療者が傍(そば)にいるわけではないという不安が生じる。その不安を軽減し、副作用が起きてしまったときの緊急対応が望まれる(表1)。

増え続ける外来がん化学療法利用者数

国立がん研究センター東病院薬剤部長の山口正和さんは「患者数が増えたことと、QOLを重視する患者さんが増えたこと、そして、副作用対策ができるようになったことが、外来がん化学療法が広がっている理由です」と話す。

同病院の通院治療センターで外来化学療法を受けた数は、1998年は年間7~8,000人だったが、2015年には2万人を超えている。

患者の急増の中で役割が大切になるのが薬剤師だ。山口さんは「自宅に帰ってからの対応の説明をしています。そして副作用が起こらないような対策をとっています。支持療法の薬もいいものが出てきているので、薬剤師の説明がより重要になっています」と話す。

以前は、薬剤師が外来患者に接する機会はなかった。しかし、同病院では、外来化学療法には必ず薬剤師が関与することになっており、薬物治療の概要と副作用、そしてそれが起きたときの対応についての説明をしている。これが、患者の自己判断による治療中止を減少させ、治療を長続きさせることにつなげられるという。

薬剤部には46人の薬剤師がいる。通院治療センターには常に17人ほどの看護師とともに3、4人が常駐している。通院治療センターは58床あり、これは国立がん研究センター中央病院の62床に次ぐ規模だ。

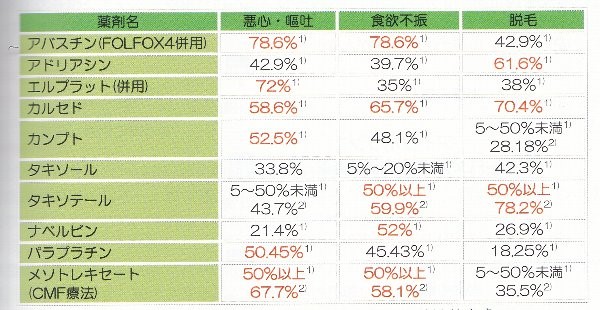

看護師は点滴治療中の患者さんの具合をケアするが、薬剤師の役割は、自宅で副作用が起こった際に患者や家族が適切に対処出来るようにすることだ。そのために、起こり得る副作用とそれが発症した際の対応についてベッド脇で説明を行っている。副作用が発現したときの対応と、発現前にある程度防ぐ対応を、ビジュアルを交えて分かりやすく解説する(表2)。

例えば、胃がんなどで使われる*TS-1と*シスプラチンの併用では、経口薬のTS-1からの服用になる(図3)。外来でシスプラチンの点滴を受けに来た際に、ベッドを巡回する形で患者と対話する。

副作用への対策も、白血球減少については「手洗い、うがいなどの感染予防を徹底し、減少時期は人込みを避けましょう」、腎機能障害については「毎日500mlのペットボトル2本ぐらいの水分をとりましょう」などと具体的に示される。

*TS-1=一般名テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム *シスプラチン=商品名ブリプラチン/ランダ