効かない抗がん剤を避けて副作用を和らげるのに有効

「効く」「効かない」を判定する抗がん剤感受性試験の理想と現実

慶應義塾大学医学部

包括先進医療センター長の

久保田哲朗さん

進行・再発がんの治療は抗がん剤による化学療法が基軸となりますが、いまのところがん化学療法はどの患者さんにも効くという治療法ではありません。それも、効かないだけではなく、抗がん剤の副作用で苦しみ、生活の質(QOL)を低下させることもあります。

そこで、1人ひとりのがん患者ごとにもっとも適切な抗がん剤を投与し、がん化学療法の有効性を少しでも高めようという試みをしているのが抗がん剤の感受性試験なのです。

抗がん剤感受性試験はオーダーメイド医療の水先案内人

抗がん剤感受性試験は個々の患者さんごとに、あらかじめ効く抗がん剤と効かない抗がん剤を選別することが目的の検査です。

「効かない抗がん剤の投与が避けられればそれだけ患者さんの負担は軽減される一方、効く抗がん剤のみを投与すればより確実にがん細胞へ大きなダメージを与えることができるわけです」

慶應義塾大学病院包括先進医療センター教授の久保田哲朗さんは、そう述べます。

今やがん化学療法は、1人ひとりの体型に合わせて注文服をつくるようなオーダーメイドの医療、個別化治療が求められています。たとえば同じ胃がんといっても、患者さんごとにがん細胞の悪性度や遺伝子変異の状態などが微妙に異なっています。そのため同じ抗がん剤を投与しても、効く人がいたり効かない人がいたりするのです。あらかじめ個々の患者さんごとに効く抗がん剤と効かない抗がん剤を判別し、もっとも適切な抗がん剤を選択できる感受性試験は、オーダーメイド医療、個別化治療の水先案内人といえます。

がん患者にとって、より良い、予後を得るための切実な手段

55歳の中川幸雄さん(仮名)が胃の痛みと胸焼けを訴えて慶應義塾大学病院を受診したところ、胃の出口の幽門部付近に直径約5センチの胃がんが発見されました。開腹手術で胃の3分の2を切除したものの、手術後3年目の定期健診で肝臓への多発転移が発見されました。

肝転移には、普通抗がん剤を用いる化学療法などが選択されますが、個々の患者さんの予後は千差万別で誰にも正確なところはわかりません。

「しかし、抗がん剤が効かなかったり、その副作用が大きかったりすれば予後に重大な影響を及ぼします。そのため中川さんの場合は手術時に採取されたがん細胞を用いて抗がん剤感受性試験を受けていたので、その結果に基づく化学療法を行うことにしたのです」(久保田さん)

効くと判定された抗がん剤で肝臓への転移巣が消失

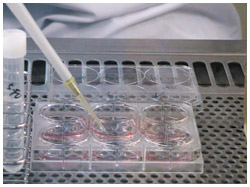

写真提供:久保田哲朗さん(以下同)

抗がん剤感受性試験で用いる中川さんのがん細胞は、先の開腹手術で摘出された腫瘍組織から酵素などで分離されたものです。胃がんに効くとされる数種類のそれぞれの抗がん剤とがん細胞を一緒に培養し、48時間後にがん細胞が死滅しているかどうかを見て判定しました。

「がん細胞を死滅させた抗がん剤は『陽性』とし、中川さんのがんに感受性があると判断します。逆に、がん細胞を死滅させられなかった抗がん剤は『陰性』とし、中川さんのがんに感受性が認められないと判断するのです」(久保田さん)

中川さんの場合、ランダ(一般名シスプラチン、以下同)に「陽性」という結果が示され、「感受性あり」と判断されました。早速、肝動脈へカテーテル(細い管)を挿入し、直接、ランダを肝臓へ投与する肝動脈注入療法(肝動注)が行われました。

「1週間ごとにランダを肝動注で投与したところ、5週目には肝転移巣がすべて消失しました。結果として、中川さんは再発後、平均生存期間を上回り、2年以上の年月を生き延びることができたのです」(久保田さん)

重要なのは通常、胃がんの肝転移に最初からシスプラチンを単独投与することは、ほとんどあり得ないことです。その有効性を示す臨床試験の結果が少ないからです。

しかし、中川さんは抗がん剤感受性試験によってランダが有効と判断されたからこそ、それを用いた化学療法で平均生存期間を上回る延命効果が得られたのです。

「抗がん剤感受性試験は医師の経験則のみに頼らず、科学的に有効な抗がん剤を選択しようとする検査法なのです」(久保田さん)

抗がん剤感受性試験で判定可能ながん患者は?

抗がん剤感受性試験が試みられているがんは、胃がん、大腸がん、肺がん、食道がん、膵臓がん、乳がん、子宮頸がん、子宮体がん、卵巣がん、頭頸部がんなどです。ただし、抗がん剤感受性試験のできる病院は今のところわずかで、そのうえ病院によって試験が可能ながんの種類は異なります。

「制癌剤適応研究会」の全国調査では、抗がん剤感受性試験で判定可能だった患者さんは90パーセント以上にのぼります。そして、効くとされた抗がん剤が実際に効き、効かないとされた抗がん剤が実際には効かなかった患者さんの割合(専門的に正診率という)は74パーセントという成績をあげています。

「つまり、判定可能な1101人のがん患者さんのうち、効く(陽性)と判定された抗がん剤が正しく患者さんに効いた人(真陽性)は215人(47パーセント)、効かない(陰性)と判定された抗がん剤が正しく患者さんに効かなかった人(真陰性)は595人(93パーセント)で、両者を合わせて正しく診断できた患者さんは810人、74パーセントに達したのです」(久保田さん)

ちなみに、抗がん剤感受性試験を全国に先駆けて試みてきた慶應義塾大学病院における正診率は約90パーセントという高い成績をあげています。

効かない抗がん剤の選別に役立つ

しかし、ここで大事なのは、正診率よりも、効くと判定された抗がん剤がその通りに患者さんに効いたかどうか、つまり真陽性の割合です。

「しかし、真陽性が47パーセントにとどまっているため、効く抗がん剤を選ぶのには役立たないのではないか」という疑問の声が出ています。効くと判定された抗がん剤なのに、実際は効かなかった人が53パーセントにものぼっているため、これでは効く抗がん剤を選別できない、と国際的にも批判されているわけです。

しかし、久保田さんはこう反論します。

「一番役に立つのは、効かない抗がん剤を90~100パーセントの確率で選別でき、その投与が避けられる点です。これはがん患者さんにとって大きな恩恵といえます。その結果、効かない抗がん剤で副作用に苦しんだり、本来の寿命を縮めたりすることがなくなり、結果的に生存期間の延長がもたらされる可能性が、大きくなると考えられるからです」(久保田さん)

実際、抗がん剤感受性試験に基づく進行・再発胃がんの化学療法では、そのことが示唆される臨床試験の結果も得られています。

慶應義塾大学病院で行われた臨床試験では、手術を受けた進行・再発胃がんの患者28人のうち、4種類の抗がん剤のいずれかが効くとされた陽性の患者さんは13人で、いずれの抗がん剤も効かないとされた陰性の患者さんは11人だったのです(判定不能4人)。

陽性の患者さんには効くとされた抗がん剤を投与し、その一方、いずれの抗がん剤も効かないとされた陰性の患者さんには標準的な抗がん剤を投与するか、あるいは治療をしないという選択をしてもらいました。

「陽性の患者さんと陰性の患者さんの両者の予後を比べたところ、陽性の患者グループの生存期間中央値は10.6カ月に達したのに、陰性の患者グループのそれは5.5カ月にとどまり、前者の生存期間中央値は後者の2倍近くにのぼったのです」(久保田さん)

同じカテゴリーの最新記事

- 有効な分子標的治療を逸しないために! 切除不能進行・再発胃がんに「バイオマーカー検査の手引き」登場

- 正確な診断には遺伝子パネル検査が必須! 遺伝子情報による分類・診断で大きく変わった脳腫瘍

- 高濃度乳房の多い日本人女性には マンモグラフィとエコーの「公正」な乳がん検診を!

- がんゲノム医療をじょうずに受けるために 知っておきたいがん遺伝子パネル検査のこと

- AI支援のコルポスコピ―検査が登場! 子宮頸がん2次検診の精度向上を目指す

- 「尾道方式」でアプローチ! 病診連携と超音波内視鏡を駆使して膵がん早期発見をめざす横浜

- 重要な認定遺伝カウンセラーの役割 がんゲノム医療がますます重要に

- 大腸のAI内視鏡画像診断が進化中! 大腸がん診断がより確実に

- 「遺伝子パネル検査」をいつ行うかも重要 NTRK融合遺伝子陽性の固形がんに2剤目ヴァイトラックビ

- 血液検査で「前がん状態」のチェックが可能に⁉ ――KK-LC-1ワクチン開発も視野に