患者サイドのセルフマネジメントも重要

免疫チェックポイント阻害薬の副作用対策 早期発見・早期対応のために必要なチーム医療

これまでの薬剤とは全く違うメカニズム(作用機序)で悪性腫瘍(がん)細胞に立ち向かう免疫チェックポイント阻害薬が発売・上市された。その特徴は従来の殺細胞性抗がん薬では見られない独特な副作用が出現すること。ひどいときには重症化するケースもあるだけに早期発見・早期対応が求められるが、そのためには医療サイドと患者サイドとの密接な関係が必要となる。クリ二カルパスを作成し、患者がセルフマネジメントを行うための看護介入を図るなど積極的な取り組みを行っている施設の現況を紹介する。

2泊3日で何をケアするか

免疫チェックポイント阻害薬は、腫瘍細胞が持つヒトの免疫細胞の働きを阻害する部位に作用する抗PD-1抗体=ニボルマブ(商品名:*オプジーボ)やペムブロリズマブ(同:*キイトルーダ)に加え、免疫細胞側でがん細胞が逃避に使うPD-L1 をターゲットとした医薬品である抗PD-L1抗体の開発も進んでいる。免疫療法に詳しい神奈川県立がんセンター呼吸器内科部長の山田耕三さんは、

「これからもどんどん新薬が出てきます。従来の殺細胞性抗がん薬との併用や化学放射線療法後の維持療法としての使い方を試す臨床試験でもいいデータが得られています。新しい薬が出てくるということは、それだけいろいろな副作用対策が必要になってくるということです」と、新薬導入に不可欠な対応を強調する。

同がんセンターのこれまでの処方例数は、オプジーボが110例台、キイトルーダが50例台に到達している。臨床試験(治験)で使用されることも多く、現在殺細胞性抗がん薬との併用による上乗せ効果や、化学放射線療法後の維持療法などを検証する臨床試験が進行中である。

「抗がん薬と併用すると意外な副作用が出てくる。殺細胞性抗がん薬の副作用である吐き気、下痢、骨髄抑制が強くなることもあります」。ちなみに分子標的薬と免疫チェックポイント薬の併用は一般的には行わない。分子標的薬が標的とするドライバー遺伝子がある場合は、そちらががんの増殖の鍵を握っており、免疫チェックポイント薬は副作用を増やすだけになってしまうからだという。

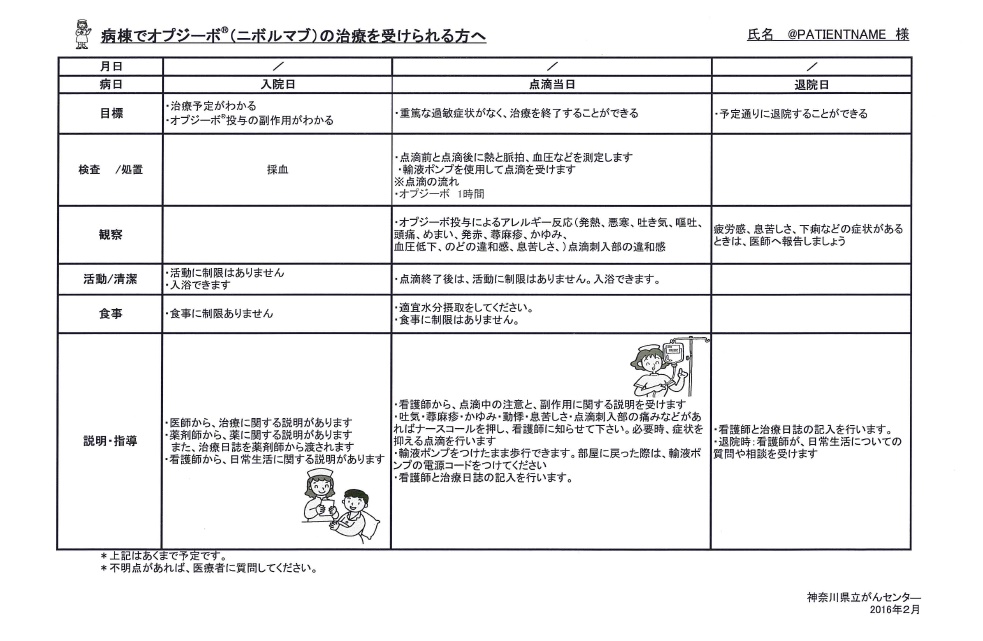

副作用対策は治療開始前から行わなければならない。免疫チェックポイント阻害薬を開始する場合、初回は原則入院治療となる。初日には看護師から患者や家族に対してこれからの日常生活の指導が行われ、2日目には薬剤の点滴投与、そして3日目は、何も異常がなければ退院となる(図1)。

この2泊3日での大きな位置を占めるのが“患者教育”だ。

「点滴を受けた当日にインフュージョンリアクション(急性輸液反応)といって薬剤を血管の中に注入したときに免疫が過剰に反応することが稀にありますが、一般的な副作用である下痢や吐き気を起こす人はほとんどいません。3日目に起こる人もほぼいません。この期間で大切なのは、患者さんに免疫チェックポイント阻害薬の副作用について正しく知ってもらうことです。医師だけでは難しいので、薬剤師や看護師、栄養士の役割がかなり重要になります」(山田さん)

下痢は下痢でも違う下痢

看護師が作成したパンフレットを使って、わかりやすく説明する。自宅に帰って数日経ってから下痢や吐き気、呼吸困難、発熱などの症状が出てきたときに、どう対処すればよいかをしっかりと理解してもらうことで早期対応につなげることが大切とされている。肺や肝臓、消化器、甲状腺、副腎機能が悪くなる人もいる。

下痢を例にとると、「指導しておかないと大変なことになる」(山田さん)ので入念な対応法の説明が必要だ。患者側としては、まず第1は病院に連絡すること。安易に市販の下痢止めなどを飲んではいけない。市販薬のビオフェルミンなど普通の下痢にはよく効く薬もあるが、免疫チェックポイント阻害薬の副作用として現れた下痢には効かない。山田さんは「それは免疫に因る大腸炎なのでステロイドを使わないと止まりません。風邪に因るものであるかもしれませんが、それは医師でなければ判断できません。まずは薬を処方された病院=主治医に連絡することです」と話す。

免疫チェックポイント阻害薬の副作用としての下痢は、1日20回もトイレに駆け込むことがあるという。さらに、血便や粘液便が出たり、トイレまでの抑えがきかずに便失禁したりしてしまうこともある。早い対応が必要となる。

皮膚が真っ赤になる皮膚炎もある。肝障害としては、GOTとGPTが通常の桁より2つも違う1,000 IU/l(単位)まで上がる人もいる。「患者さんにより、いろいろな副作用が起こる可能性があります。頻度は高くないが、起こると重症化することがある。自分だけで勝手に判断し、対処しないようにすることが肝要です。一度帰宅すると病院には連絡しにくいところもあって、近所のかかりつけ医に行ってしまう人がいます。この場合にも「現在自分ががんセンターでどんな治療を受けているか説明し、かかりつけ医とその対処について相談する必要があります」。一般の開業医の中には、この新しい治療法の副作用に明るくない医師も少なくないため、「どう対処したらいいのだろう?」と迷うケースも多いという。免疫チェックポイント阻害薬を処方された病院にまずは第一報を入れ、主治医に対処法について相談するのが大原則です。

院内各科を横断するサポートを

患者側との知識共有も重要だ。同がんセンターの看護師である甲斐康夫さんに聞いた。

「キイトルーダはファーストラインで使いますが、オプジーボはセカンドライン以降で使います。そのため患者さんはそれまでに従来の抗がん薬を使っている人が多く、自分なりに対処法ができている人も多いのですが、免疫療法の対処の仕方は大きく異なっています。下痢に関していうと、抗がん薬の下痢は腸管感染症でなければ基本的にロペラミド(商品名*ロペミン)で止められますが、これを一度経験した患者さんは『抗がん薬で下痢になったら止める』というイメージが残って、免疫療法による下痢でも市販薬を服用してしまいますが、それでは治りません。患者さんに勉強していただくことも我々看護師の仕事です」

そこで、最初の入院での病棟の薬剤師や看護師らの同時指導が大切になってくる。初日に薬剤師が中心となり30~40分にわたり、効果と副作用、生活上の注意についてパンフレットを用いて説明する。さらに栄養士も加わり食事指導も行われる。また、緩和チームが最初から入ってくるし、心理面での不安に応える臨床心理士やケースワーカーも加わる。それらを通じて患者さんに退院後のセルフマネジメント能力をつけてもらうのが目的だ。

そして2回目以降は外来ということになるが、外来のスタッフも同じようなサポート体制にある。神奈川県立がんセンターでは「患者支援センター」が温かく患者さんたちを受け入れる。山田さんは「患者さんは様々な不安を持って来院しますが、医師とはゆっくりと話すことができません。患者さんによっては、医師には「日常の生活のことなどは相談したくない」という人もいます。そんな人々が訪れるのが院内にある患者支援センターです。治療方針が決まって流れに乗ると、サポートの重要性が大きくなります」と話す。

不安・不眠が深刻な場合には精神腫瘍科に相談ということにもなる。精神腫瘍科がある病院も最近では増えてきた。手足のしびれや食思不振などは漢方外来、皮膚障害は皮膚科がカバーする。「多種多様なスタッフが1人の患者さんをサポートしています。主治医だけがやるという時代ではないことは間違いありません。治療後の日常生活の不安も副作用の1つ。本当に効くだろうか。生活はどうなる。再発は?……いろんな要素が混ざってきます。それを1つひとつ解決していきます」