ガイドライン作成で内科的治療がようやく整理される コンセンサスがなかった食道胃接合部の食道腺がん

文字通り、食道と胃の境界、あるいは食道と胃をまたいで発生するがんを「食道胃接合部がん」と呼ぶ。耳慣れない病名だが、それもそのはずで、日本ではまだ稀ながんとされる。それでも「近年は徐々に患者さんが増えてきていると感じます」と、大阪国際がんセンター消化管内科の石原 立(りゅう)さんは述べる。

中でも、〝場所は食道だけれど組織的には胃〟という特異な性質を持ち、医師によっても治療の判断が分かれるのが、食道胃接合部の食道側に発生した腺がんだ。

このほど、石原さんらのグループによってようやく内科的治療(内視鏡治療)のガイドラインができあがった。食道胃接合部がんの診断と治療の現状について石原さんにうかがった。

稀ではあるが、徐々に増えつつある食道胃接合部がん

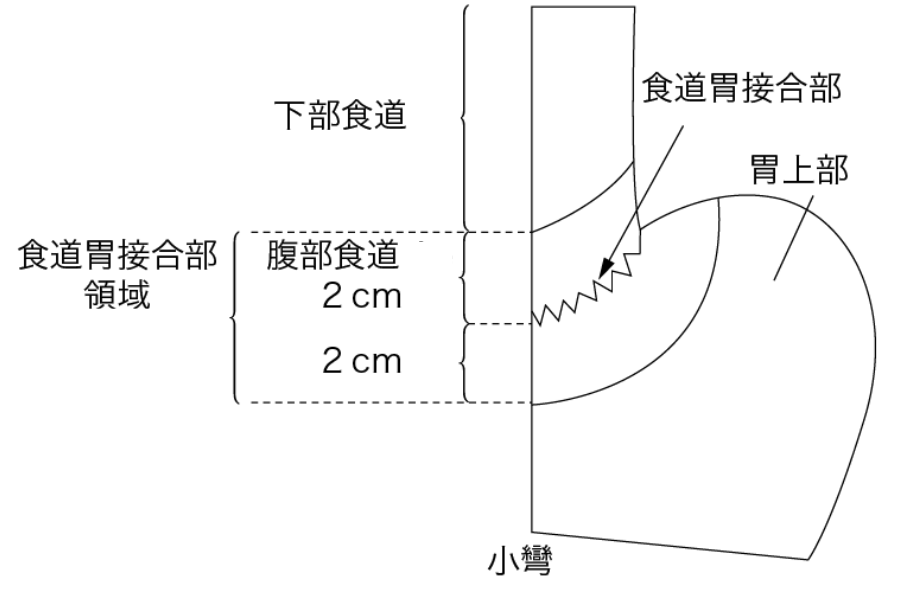

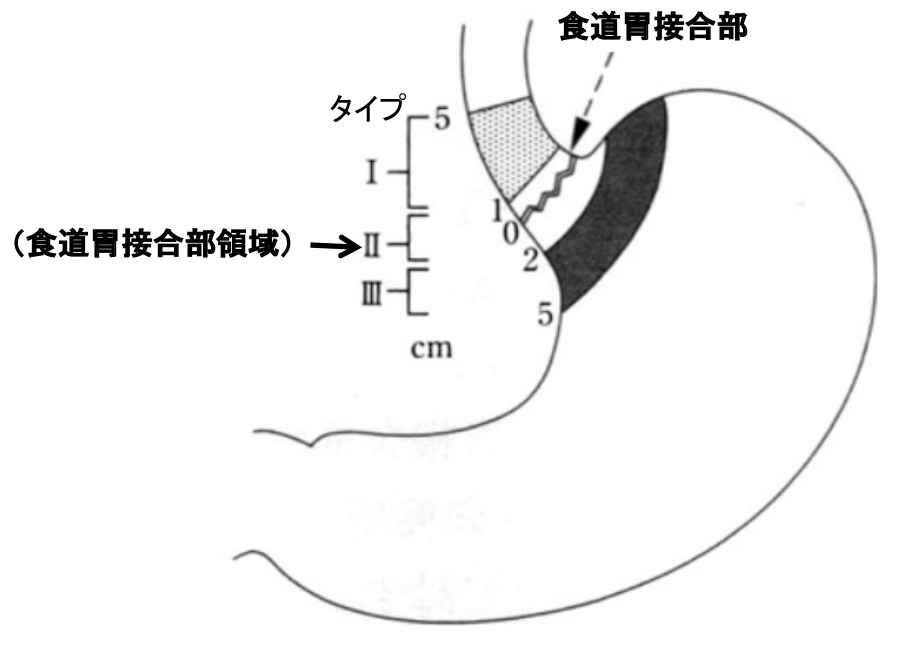

食道胃接合部(esophagogastric junction:EGJ)の範囲は、日本と欧米で定義が異なる。日本では食道筋層と胃筋層の境界(内視鏡で見るとはっきりわかる)から上下2cmをEGJ領域とし、その中に腫瘍の中心があるがんを、組織型(扁平上皮がん・腺がん)に関係なく食道胃接合部がんとする(図1)。

一方、欧米では、境界から上下5cm以内に存在する腺がんを食道胃接合部がんとし、その中でも食道側1cmから胃側2cmの間にある腺がんを狭義の食道胃接合部がんと定義している(図2)。

がんは、その細胞組織の種類(組織型)によって性質が変わり、治療法も異なってくる。一般的に、食道がんは扁平上皮がん、胃がんは腺がんが多い。したがって、食道胃接合部がんにおいても、がんの中心が食道側にあれば扁平上皮がん…と考えがちだが、話はそう単純ではない。

石原さんによると、「胃側に中心のある食道胃接合部がんは腺がんと考えてよいのですが、食道側にできる一部のがんは特殊で、こちらも腺がんであることが多い」というのだ。

実際、日本胃癌学会と日本食道学会が共同で行った、2001年~2010年に手術された3,177例のデータ解析では、食道胃接合部がん全体の約82%が腺がんであった。

食道胃接合部がんの中でも特に厄介な食道腺がん

本来、扁平上皮で覆われている食道に、なぜ腺がんが発生するのか。そこには意外にも、近年進んだピロリ菌感染の減少が関係しているという。

「胃がんの発生要因の1つは、胃の粘膜に生息するヘリコバクター・ピロリ(H.pylori)という細菌です。だからピロリ菌に感染していない人は、胃がんになりにくいということはよく知られていますね。しかし、食道腺がんは、むしろピロリ菌に感染していない人が罹患しやすいのです。なぜなら、食道腺がんの多くはバレット食道から発生するといわれているからです」

バレット食道とは、胃酸が食道に向かって逆流する逆流性食道炎などによって、食道下部の粘膜(扁平上皮)が炎症を起こし、胃と同じ粘膜(円柱上皮)に置き換わった状態をいう。最初に報告した医師の名をとって命名された。

「ピロリ菌は胃酸を中和させたり、分泌を抑えたりする働きがあります。それが胃がんの遠因にもなるわけですが、このピロリ菌がいないと、反対に胃酸過多になることがあります。逆流性食道炎は胃酸過多からくる疾患の代表的なもので、これがバレット食道の原因となるのです」

欧米では、バレット食道が食道腺がんのリスクになることが報告されている。日本では、まだ患者数が少ないためにはっきりとした数字は出ていないが、食道腺がんの前がん病変となり得ると考えられている。

「だからといってピロリ菌に感染している人が除菌をしないのは、胃がんに罹患するリスクのほうが高い現状では勧められません」と、石原さんは補足する。

「食道腺がんについては、もう1つ注意点があります。それは、臓器の特性として、胃がんより転移を来しやすいということです」と、石原さんは言う。

食道はリンパ系が発達した臓器のため、比較的早期から広い範囲のリンパ節にがん転移することが多いのだ。内視鏡による病変切除の際に見つけられなかったがん細胞が、リンパ節や他の臓器への転移として見つかることもある。そのリスクをなくすためには、正確なステージ(病期)診断が重要となる。

しかし現在、「食道癌診断・治療ガイドライン」では、バレット食道由来の食道腺がんに対する内視鏡治療の適応に関し、粘膜下浸潤の亜分類は定められていない。また、胃がんと食道がんでは粘膜下浸潤の亜分類がそもそも異なっている。

また、内視鏡的治療後の完全治癒評価のコンセンサスについても、日本ではまだ得られていないのが現状である。

「国内での事例が少ないので、定められないのです。食道腺がんは欧米型のがんで、もともと日本人には稀ながんでした。少しずつ増えてきていると言っても、胃がんと比べるとまだ数十分の一くらいの印象です。当院でも患者さんは年間10人未満です」と、石原さんは食道腺がんの現状を述べる。

食道がんに対する内科的治療のガイドラインがまとめられた

この現状を踏まえ、石原さんらは、国内の10数施設で食道腺がんの内科的治療の事例を集め、どのような食道腺がんが転移しやすいかを2016年頃に報告した。

また、日本消化器内視鏡学会メンバーは、これまでの知見を集めて食道腺がんの扱いを「食道癌に対するESD/EMRガイドライン」の中でまとめ上げた(日本消化器内視鏡学会雑誌 Vol.62(2), Feb.2020)。ESDは内視鏡的粘膜下層剥離術(図3)、EMRは内視鏡的粘膜切除術(図4)のことだ。

このガイドラインでは、食道扁平上皮がん・食道腺がんそれぞれの内視鏡切除の術前診断、適応、切除法、治癒判定、切除後サーベイランス(監視)に関するクリニカルクエスチョン(CQ)と、それらに対してエビデンス(科学的根拠)に基づき、系統的な手法により作成した推奨が提示されている。

この中から、食道腺がんに対するCQと、それに対する推奨をいくつか紹介しよう。

なお、CQに登場する食道表在腺がんとは、食道壁の粘膜下層までに留まるがんのことで、原則として内視鏡治療または診断的な内視鏡治療の適応となる。