年1度の超音波検査が早期発見のカギ 胆のうがんは早期に見つければ95%完治する

月単位で進行する難しいタイプも……

では、年に1度、腹部超音波検査をしてさえいれば、胆のうがんは必ず早期で見つけられるかというと、そうはいかない場合もあるという。それが、胆のうがんのもう1つのタイプである「平坦浸潤型」だ。

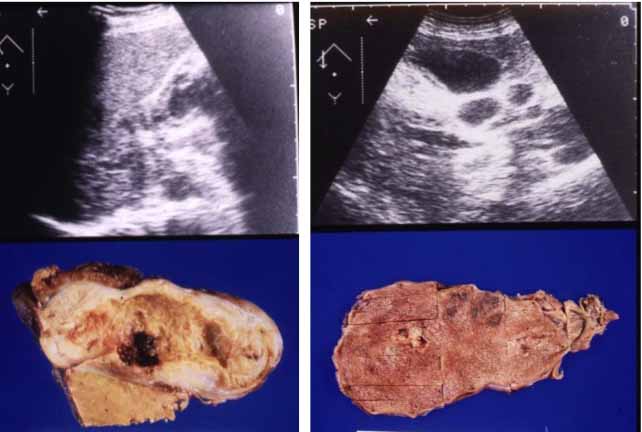

平坦浸潤型は、表面に何かできるということはなく、ただ壁が硬くなるだけ。分厚くなることはあるが、胆のうを切除して患部を見ても、表面の壁に盛り上がりはなく、逆に掘れているように見えることすらあるという。つまり、超音波検査には違和感として何も映ってこないことがほとんどなのだ。ある症例について、渡邊さんは次のように述べた。

「胃がん手術をする患者さんに、術前に腹部エコーをしたら、胆のう壁が少し分厚くなっているのが気になりました。胃がん手術のついでに胆のうも取ったら、表面にはほぼ何もないのに、がんが筋層を越えて、漿膜下層、漿膜まで奥深く浸潤していたのです。完全に進行胆のうがんでした」

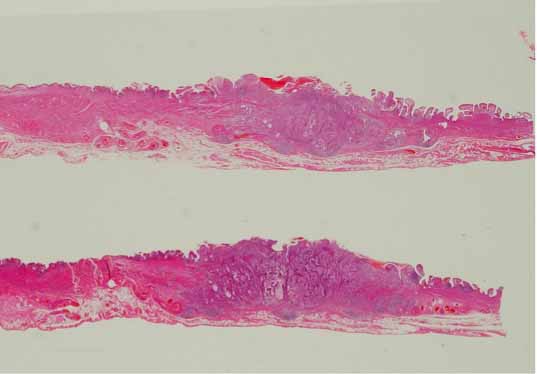

これが平坦浸潤型。症状がなく、表面に何もできないので、超音波検査で検出することもできないのに、胆のう壁の奥へ奥へと浸潤していく。切除後、胆のう壁の断面をプレパラートで見てみると(がんは紫色に染まる)、がんが胆のう壁の奥深くまで浸潤し、胆のう壁を占拠していることがわかる。それでも、表面には何もなく、紫色がパラパラと点在しているだけなのだ(画像5)。

しかも、「平坦浸潤型は浸潤のスピードが速く、月単位なのです」と渡邊さん。つまり、前年の健康診断でまったく異常がなくても、1年後には手術できないところまで進行して見つかる。万が一、絶妙のタイミングで超音波検査をして、胆のう壁にかすかな分厚さを読み取ることができたとしても、そのときすでに漿膜下層まで浸潤しているのが平坦浸潤型。その後、数カ月様子を見ていたら、あっという間に肝臓やリンパ節へ転移し、黄疸などの症状が出始めてしまうのが平坦浸潤型なのだ。

胆のうがんは、黄疸や胆のう炎の症状が出たときには、かなり進行してしまっており、手術できないことがほとんど。つまり、平坦浸潤型は、手術できる状態で見つけること自体が至難の業なのである。

ちなみに、超音波検査で「平坦浸潤型胆のうがん」と区別しなくてはならない症状に、「線筋腫症」がある。線筋腫症とは、粘膜層や固有筋層の細胞が増えることで、胆のう壁が分厚くなる疾患。コレステロールポリープと同じく良性疾患で、がんとは何の関係もない。ただ、超音波検査に映る所見が、「壁が分厚くなる」という見え方において、「平坦浸潤型の胆のうがん」と混同されることがあるので、患者側にも注意が必要だ。

「線筋腫症と平坦浸潤型胆のうがんの違いは、超音波画像診断の専門医が見れば、ほとんどのものは明らかにわかります」と渡邊さん。このような場合は、超音波画像を読み取る技術を持つ専門医の診断を必ず受けるようにしよう。

膵胆管合流異常ならば予防的胆のう摘出を

なぜ胆のうがんになるかは明らかではないが、1つだけはっきりした原因がわかっているという。それが「先天性膵胆管合流異常」だ。

「胆汁が流れる胆管と、膵液が流れる膵管が十二指腸に入る手前で合流しますが、そのときの胆管と膵管の合わさり具合に異常がある疾患です。膵液が胆管に逆流しやすくなってしまい、胆のうがん、胆管がんを引き起こすことがわかっています」(図1)

生まれつきの疾患である膵胆管合流異常。これがある場合は、膵液の逆流が必ず起こり、とくに胆のうがんになる確率が極めて高いそうだ。

「先天性膵胆管合流異常がある人は、胆のうの予防的摘出をしたほうがよい」

必要のない胆のう摘出をなくすよう日々奔走する渡邊さんだが、膵胆管合流異常が明らかである場合は、摘出することを強く勧めるそうだ。

早期で見つけるために、患者が知っておきたいこと

ここまで、早期胆のうがんについて、そのタイプと診断、早期発見するために患者が知っておきたいことを述べてきた。最後に、いま1度まとめてみよう。

胆のうがん全体の5年生存率は20%強と低い。現状、手術できる状態で発見できているケースは全体の60%しかない、というのもその理由だろう。しかし、がんが固有筋層を越えていない早期で発見して手術すれば95%完治する。進行がんでも、手術できる段階で発見できれば、50%弱は完治する。ただ、どうしても早期発見が難しい「平坦浸潤型」というタイプもある。

早期発見できるタイプは「乳頭型」。これは年に1度、健康診断などで腹部の超音波検査を受けることで、異変に気づくことができる。最初の所見は「胆のうポリープ」。その時点で、明らかにコレステロールポリープならば、年に1度の健診で経過観察を続ければいい。しかし、少しでも怪しい所見が見られる場合は、3カ月後など、指示された経過観察を必ず受けよう。その過程で少しでも疑問や不安を感じたときは、迷わず自ら動き、超音波画像診断を読み取る技術を持つ専門医を訪ね、再度、必ず診てもらおう。超音波検査による識別は、読み手の技術に大きく左右されることを覚えておいてほしい。

「経過観察もせず、大きさや形だけですぐに胆のう摘出を勧められたら要注意です。必要のない摘出は避けましょう。人間の体に無駄な臓器はありません。〝念のための摘出〟は、患者さんではなく、医師のリスク回避でしかありません」と渡邊さん。

もちろん、がんの疑いが出てきた場合は摘出しなくてはならない。ただ、見る人が見たら、明らかに良性疾患であるにも関わらず、胆のうが摘出されているケースが、悲しいけれどあるのが現実なのだという。

要するに、人間ドックや健康診断を年に1度受けて、もしも「胆のうポリープ」を指摘されたとしても、悪戯に不安に思う必要はない。なにせ、その99%以上はコレステロールポリープで、何の問題もないのだから。かといって、過信して放置してはいけない。経過観察をして、異変がないかを確かめ、異変が出たり疑問や不安が生じたら専門医へ。

それさえ知っておけば、年単位で進む「乳頭型」の胆のうがんは、早期で見つけて手術できる。そして、95%完治できるのだ。