治療困難な胆道がんの最新治療 患者に福音!23年ぶりに有効な治療薬が登場

手術を乗り切るだけでも「やっと」

胆道がんで唯一完治が期待できるのは切除術だが、十二指腸乳頭部がんや肝外胆管がんなどの病状に関しては、「膵頭十二指腸切除術」と呼ばれる術式が確立されている。これは膵がんの手術法と同じもので、非常に難易度は高く、患者の負担も大きいが、豊富な経験を持つがんセンターなどの病院なら比較的安定した成績が期待できる。

「一方の肝内胆管がんや進行胆嚢がんなどは、肝臓を切除することになるので、肝がんの手術と似ています。”どの範囲まで切除できるか”ということや手術の適応も含めてケース・バイ・ケースであり、定型的な手術とはいえません。手術の難易度は一層高くなります」

多くの臓器がんでは、手術後再発を予防する目的で抗がん剤を用いるアジュバント(補助)療法というものが取り入れられるようになっているが、胆道がんにはもちろんこの治療法も確立していない。どの抗がん剤が標準的に有効なのかもわかっておらず、臨床試験も行われて来なかった。

「正直なところ、早期の胆道がんでも『手術を乗り切るだけでやっと』という面があるのです。補助療法としての抗がん剤が本当に有効かどうかというエビデンス(根拠)もないわけですから、『化学療法は衰弱した術後の患者さんに”毒を盛る”という結果になりかねない』ということで、積極的に行われて来なかったのが実情です」

世界初の胆道がんに対する治験

胆道がんの治療成績の向上には有効な全身性化学療法が取り入れられる必要がある。しかし、従来の薬剤はいずれも10パーセント程度と効果が不確実であり、切除不能胆道がんに対する標準的化学療法は確立していなかった。

「我々も単剤あるいは*FAMとか*CEFといった多剤併用のレジメン(抗がん剤メニュー)を試してきましたが、満足できる成績が得られてきませんでした。それに、たとえばCEFなどは血液毒性や嘔吐などの非血液毒性なども多く、副作用ばかりが目立っていたのです」

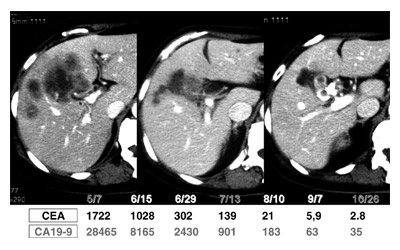

こうしたなかで、2006年6月15日、ジェムザール(一般名塩酸ゲムシタビン)が胆道がんの効能で厚生労働省から保険薬として承認された。2001年12月から2004年4月ま��の期間に日本全国の8施設で行われてきた第2相試験の結果に基づくものだ。ジェムザールは膵がん、非小細胞肺がんの治療薬として保険承認を得ていたが、この臨床試験は胆道がんをターゲットとして世界で初めて行われた(写真5)。

治療後、腫瘍マーカーが大きく減少するとともに転移巣も縮小した

臨床試験の対象は、組織診または細胞診により腺がんと診断され、測定が可能な病変を持つ切除不能の胆道がん患者とされている。40名が登録され、その内訳は胆嚢がん22名、肝外胆管がん12名、十二指腸乳頭部がん6名であり、男女比はほぼ半々、全患者が外来通院可能で全身状態は良好だった。ジェムザールの用法用量は、膵がん、非小細胞肺がんの治療と同じく体表1平方メートル当たり1000ミリグラムを30分間で静脈内投与、週1回3週連続投与後4週目を休薬、これを1コースとして投与を繰り返すというものである。

試験の結果、「固形がん化学療法直接効果判定基準」による判定では著効(CR)0名、部分奏効(PR)7名、不変(NC)15名、増悪(PD)17名、評価不能(NE)1名で奏効率は17.5パーセントだった。また、NC以上が90日以上持続した患者は40名中16名40パーセントにみられ、腫瘍縮小効果まではいかない抗腫瘍効果まで加えると高い有効性が示された(図6)。腫瘍縮小効果の持続期間2.6~9.4カ月(9.4カ月)、無増悪生存期間の範囲(中央値)は0.7~13.5カ月(2.6カ月)である。観察打ち切り時点での生存期間中央値は7.6カ月、1年生存率は25パーセントだった。

*FAM=フルオロウラシル+ドキソルビシン+マイトマイシンの併用療法。奏効率:2/26例、8%。奏効期間:6ヵ月(2例とも)

*CEF=シクロホスファミド+エピルビシン6+フルオロウラシルの併用療法。奏効率:7/21例、33%。奏効期間:1-5ヵ月(中央値:3ヵ月)

ジェムザール+TS-1の併用に可能性

「私自身、ジェムザールを使い始めて最も感じたのは、FAMとかCEFなどの多剤併用に比較しても毒性が非常に少なく、膵がんで使い慣れていることもあって、患者さんの管理がしやすいということでした。なかでも血液毒性が強くないということは私たちには非常にありがたいところです」

胆道がんの抗がん剤治療は、がんのために胆汁の流れ道が障害されたところにチューブやステントなどで橋渡しをしながら進める必要がある。そのために胆管炎という感染症を起こしやすく、これが抗がん剤の血液毒性と重なると致命的な事態を招きかねない。そうしたリスクを小さくできるという意味でも、ジェムザールは専門医にとって使いやすい抗がん剤なのだ。

「後ろ向き解析ではありますが、従来の単剤もしくは多剤併用のレジメンと比較しても、ジェムザール単剤で十分それら以上の効果が期待できそうだと考えられました。奏効率と毒性の観点で、私たちはもうCEF、FAMの治療に戻るつもりはなく、今後はジェムザールを第1選択として使っていきます」

膵がん治療では大きなインパクトを与えたといわれるジェムザールだが、胆道がんについて優れた治療成績を引き出すことができるのかについては、まだまだこれから示される臨床データにかかっている。そうしたなかで石井さんは、日本が化学療法の治療開発に、主導権を発揮すべきだと主張する。

「日本は臨床試験そのものが遅れているため、胆道がんのように日本人に多いがんであっても、外国のデータに頼らなければならないのが現状です。肺がんとか胃がんのグループと同じように、胆道がんに携わる医師たちもお互いに手を取り合って日本のデータを出すべく、体制をしっかり作っていかなければならないと思います」

ジェムザールの胆道がんに対するデータはまだ不十分なので、当面は単剤使用での経験を蓄積していくことが求められる。しかし石井さんは、将来はジェムザールの併用療法も「あり得る」と指摘している。

「胆道がんの治療法の開発は、膵がんの後追いで進んでいるところがあります。その膵がんではジェムザールの登場がかなりのインパクトを与えましたが、この度TS-1(一般名テガフール・ギメラシル・オテラシル配合剤)という抗がん剤の膵がんに対する効能・効果が新たに承認されたことで、この2剤の併用が考えられるようになりました。

私たちは膵がんに対してこのコンビネーションが、ジェムザール単独よりも高い奏効率を得られそうだということを期待しています。一方、TS-1は胆道がんに関しても06年後半から07年にかけて承認される可能性が出てきました。これによって、胆道がんに関してもジェムザール+TS-1という組み合わせが成り立つかもしれません。そうした手応えを確認していくということが今後考えられる道筋です」