進行別 がん標準治療 手術できるか否かが大きな分かれ目。手術できなければ放射線、抗がん剤治療

胆道がんの検査

早期発見が難しいがん

胆道がんは、自覚症状がほとんどないため、早期発見が難しいがんです。「黄疸のない状態で発見されることはほとんどない」のが現状です。この黄疸をはじめ、便が白くなる、茶褐色の尿が出る、皮膚に激しいかゆみが起こるなど、黄疸に伴う特有の症状が認められ、胆道がんの初期症状として大切です。

胆道ががんで詰まって胆汁の流れがとどこおると、その上流の胆管がふくらんで拡張します。こうした部位を超音波診断やCT、MRIなどの画像診断で見つけます。これで、がんの広がりもある程度はつかむことができます。同時に、がんの広がりを診断するのに重要なのが胆道造影検査です。

これは、お腹から胆管に直接針を刺して造影剤を注入し、胆管のX線撮影を行う検査です。これで、胆管ががんでどこまで狭くなっているか、あるいはどこで詰まっているかをみてがんの広がりをつかむことができます。

逆に、口から十二指腸まで内視鏡を入れ、直接内部の様子を見ながらファーター乳頭部から胆道内に造影剤を注入し、胆管の様子をみる検査(内視鏡的逆行性胆管膵管造影検査=ERCP)もあります。これは、詰まっている部位から下の胆管の状態をみることができます。こうした胆道造影検査をもとに、どこまで切除するかが決定されるのです。

胆道がんのもうひとつの特徴は、検査と同時に黄疸の治療が行われることです。実際には、ほとんどの人が黄疸を起こしているので、基本的には検査と同時に黄疸の治療も行われるわけです。胆汁が詰まって広がった胆管にチューブを留置し、ここから胆汁を体外に排泄し、黄疸が解消されます。これを、胆道ドレナージといいます。

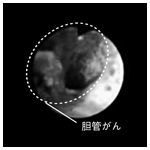

胆管内のあちこちに

がんができているのが見られる

肝門部胆管にがんができていることが

示された超音波画像

胆のうがん(矢印部分)が

撮影された超音波画像

胆管内にチューブを入れ、

胆汁を体外に排泄している様子

CT検査で撮影された肝門部胆管がん

CT検査で胆のうにがん(矢印部分)

があることが判明

| 病期(ステージ) | T(腫瘍の大さき) | N(リンパ節転移) | M(遠隔転移) |

|---|---|---|---|

| 0 | Tis(上皮がん) | なし | なし |

| 1A | T1 | なし | なし |

| 1B | T2 | なし | なし |

| 2A | T3 | なし | なし |

| 2B | T1~T3 | あり | なし |

| 3 | T4 | どちらでも | なし |

| 4 | どんなTでも | どちらでも | あり |

| T1 | 胆のう内壁まで |

|---|---|

| T2 | 胆のう周囲の結合組織まで |

| T3 | しょう膜を越える、もしくは肝と隣接の臓器1つへ浸潤している |

| T4 | 門脈もしくは肝動脈へ浸潤。もしくは、肝以外の隣接の臓器2つ以上へ浸潤している |

| T1 | 胆管内に限局 |

|---|---|

| T2 | 胆管壁を越える |

| T3 | 肝、胆のう、膵へ浸潤。もしくは門脈あるいは肝動脈1次分枝の片側へ浸潤している |

| T4 | 門脈、門脈1次分枝の両側、総肝動脈、近接臓器のいずれかに浸潤している |

胆管の内側を這うように進むタイプ

しかし、ここで問題になるのが胆管がんの「表層進展」をどう診断するかです。胆管がんは多くの場合胆管の外に向かって広がり、周囲の臓器や脈管、あるいは神経にそって浸潤(しみ込んでいくこと)していきます。ところが、中には胆管の内側にそって這うように広がっていくタイプがあります。これが表層進展です。

「胆管の外への浸潤やリンパ節転移の有無は、CTや超音波などの画像診断でほとんど手術前に把握できます。ところが、表層進展の判断が難しいのです」と、木下さんは語っています。胆管の内側を這っていく表層進展は、胆道造影検査を含めて、形の異常をとらえる画像診断で捕まえることは、難しいのです。しかし、これを見逃せば手術でがんを取り残す危険性もあります。

そこで、表層進展を診断する方法も研究されています。経皮経肝胆道鏡検査という方法です。これは、経皮的に入れた胆道ドレナージの孔あるいは十二指腸側の乳頭から内視鏡を挿入。直接胆道の内部を観察したり、組織をとって生検を行い、がんの広がりを見る方法です。

ただ、「これで正確に表層進展したがんを把握できることは確かなのですが、胆道は細い管なので検査にはかなり高度の技術が必要な上、時間もかかります。患者さんにも苦痛を与える検査です。そのため、あまり普及していないのが現状です」と木下さん。

どうしても必要なとき、つまり表層進展が強く疑われる場合にしぼって検査を行うことが必要ではないかと語っています。実際には、程度の差はあれ表層進展はかなりの人にあると見られていますが、手術の方法に影響するほどの表層進展がある人は1割程度だそうです。

現在、検査が必要な人をどう選別すればいいのか研究されているところですが、現状では「一般にはポリープのように隆起した胆管がんの人に、表層進展は多いとされている」ので、木下さんらはこうした人を対象に検査をしているそうです。

さらに、胆道がんの診断では胆道の炎症が大きな障害となることがあります。「ほとんどの患者さんは、黄疸があるので胆汁の排泄をするために胆道ドレナージを行います。すると、必ずといっていいほど胆道の炎症が起こるのです」。腹部からドレナージをすれば皮膚から、乳頭部からドレナージをすれば消化管から胆道に雑菌が入り込み、ほぼ100パーセントの人が炎症を起こすのです。

こうなると、「手術で胆道を切除したあと、がんの取り残しがないかどうかをみるために、手術中に切除した組織の断端を病理で迅速診断します。ところが、炎症があるとがんかどうかを見極めるのが非常に難しいのです」。こうしたところにも、胆道がん治療の難しさ、今後の課題があるのです。