進行別 がん標準治療 手術できるか否かが大きな分かれ目。手術できなければ放射線、抗がん剤治療

手術できないがん

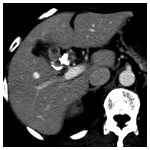

体外照射と腔内照射を組み合わせた治療

では、手術ができない場合、どういう選択肢があるのでしょうか。

放射線治療は手術で切除できない場合に、局所のがんをコントロールする方法として利用されています。また、手術前後に補助的、追加的な治療として行われます。

たとえば手術後、切除した組織の断端を検査して、がんが残存している場合に、「腔内照射、つまり胆管にイリジウムという放射線の線源を入れて、胆管の中から放射線を照射する」ことがあり、「これは有効というデータがあります」。ただ、この治療はどこの病院でもできるわけではなく、できる病院が限られているのが難点です。

また、国立がん研究センター東病院肝胆膵内科の古瀬純司さんによると「手術不能で、転移のない胆管がんには、放射線治療が有効である、つまり局所治療には効果があるというデータはある」そうです。

この場合には、通常の体外照射と腔内照射を組み合わせて照射します。放射線は、腔内照射で高線量を照射しても、有効量が届くのは1センチほどの範囲だといいます。つまり、胆管の壁の内部のがんを叩く程度の効力しかありません。そのため、体外照射と組み合わせて放射線治療を行います。国立がん研究センター東病院では、体外照射50グレイと腔内照射24グレイで治療を行っているそうです。

しかし、実際には手術不能で局所にとどまるがんは稀です。乳頭部がんは消化管にくっついているので放射線治療はできません。また、胆のうがんはほとんど転移があります。したがって、放射線で治療できる胆道がんは非常に少ないというのが現実です。手術できない場合の局所コントロールというのが、放射線の中心的な使い方です。

カテーテルを使ってがん病巣のある胆管内に

小さなワイヤ状のイリジウム線源を留意する。

イリジウムから発する放射線でがんを内��からたたく

拡大手術の安全性を高める工夫

胆道がんでは、がんをできるだけ完全にとるために、拡大手術も行われています。しかし、手術が大きくなれば、それに伴って手術そのものによる危険も大きくなります。

そこで、安全性を高めるためにいろいろな工夫が行われています。そのひとつが、肝臓の葉切除を行うときの「門脈塞栓術」(右図)です。これは、手術の前に肝臓を栄養にする門脈を閉塞させて、切除する側の肝臓を萎縮させ、残す側の機能を高めておこうというものです。

たとえば、拡大手術で肝臓の右葉をとる場合、患者はほとんど黄疸を起こしているので、肝臓の機能が低下しています。ここで、肝臓を大きく切除すると手術後肝不全を起こす危険が高くなります。そこで、手術の前に、右葉を養う門脈を閉塞します。すると、血液不足で右葉が萎縮する一方、左葉の門脈は血流量が増えます。さらに、左葉の肝臓は右葉の働きを代償するために肥大してきます。こうして切除する側の肝臓を萎縮させ、残す側の肝臓の働きを高めて、切除しようというのです。木下さんによると、「この方法はかなり全国に普及している」そうです。

また、多くはありませんが広範な胆管がんや胆のうがんでは、時に肝臓の一部と膵頭を同時に切除することがあります。このとき、残った膵臓と腸をしっかりとつながないと吻合不全から重い合併症を起こす危険があります。

これに対して肝膵同時切除と再建を一度に行うと吻合不全が起こりやすくなるという考え方で、2回に分けて行っている施設もあります。つまり、最初は膵臓と腸をつながないで、膵液はドレナージで体外に排出します。そして、落ちついたところで再度開腹手術を行い、膵臓と腸をつなげるという方法です。

ただ、この方法は2回手術が必要になるので、患者の負担になるという意見もあり、評価が分かれるところだそうです。

副作用が少ない外来抗がん剤治療に期待

したがって、手術不能、あるいは再発した場合は全身的効果をねらって化学療法が期待されるわけですが、これも残念ながらあまりいい治療成績は報告されていません。

古瀬さんによると、「今保険で胆道がん治療に認可されている抗がん剤で、現実に使われているのはUFT(一般名テガフール・ウラシル)とアドリアシン(一般名ドキソルビシン)、キロサイド(一般名シタラビン、併用で承認)だけです。それぞれ単独ではあまり効果がないので、今併用療法の臨床試験が行われているところです」

保険外では、胃がん治療に効果をあげているTS-1(一般名テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム)の治験が行われており、肺がん、膵がんの治療薬として知られるジェムザール(一般名ゲムシタビン)はすでに治験が終わり、結果の集計が行われている段階です。ジェムザールは、海外の臨床試験では、奏効率16~26パーセント、生存期間中央値6.5~11.5カ月と比較的良好な結果が報告されています。

「歴史的には、84年にFAM(5-FUとアドリアシン、マイトマイシンCの3剤併用療法)が有効と報告され、日本でもそれより少ない量で治療が行われてきました。私たちは、欧米と同じ量にして治療を行い、その結果奏効率は14~15パーセントと出ています。外来でも可能な治療で、成績もそれほど悪くはない治療法です」と古瀬さんは語っています。

抗がん剤の多剤併用療法は数多く試みられ、概して単剤より良好な結果が得られています。なかでもジェムザールとエルプラット(一般名オキサリプラチン)の併用療法では1年生存率が56パーセントと良好な結果が得られ、期待されています。とはいえ、抗がん剤治療はまだまだ十分な治療成績とは言えない段階です。

「世界的にみても、胆道がんは症例数が少なくきちんとした比較試験が行われていないのです。しかし、胆のうがんの3~4割は化学療法になりますし、胆管がんや乳頭部がんでも再発して化学療法の適応になる人は少なくありません。私としては、TS-1やジェムザールに期待していますが、まず副作用が少なく外来でも治療ができて、少なくともがんの進行を止める。そういう治療法を作り、これをスタンダードに新しい治療法を開発していくことが必要だと思っています」と古瀬さんは語っています。

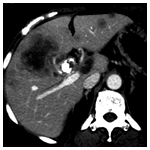

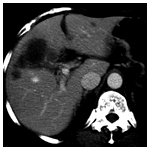

左の写真が治療前、右の写真が4コース実施後。写真中央の黒い部分ががん病巣。

治療前大きかった黒い影が抗がん剤治療後縮小しているのが見られる