分子標的薬ペマジール承認から1年、遺伝子検査のタイミングも重要! 切除不能の胆道がん薬物療法最前線

遺伝子診断のタイミングを逸しない!

現在、FGFR2融合遺伝子変異のある切除不能胆道がんの2次治療として、ペマジールが保険適用されている。

ここで大切になるのが、どのタイミングで遺伝子診断をするか。つまり、採取した組織検体を、いつ遺伝子検査に出すかだ。遺伝子検査ができる施設は、がんゲノム医療中核拠点病院など3つのカテゴリー病院に限られている上、結果が出るまでに4週間ほどを要する。そのため、1次治療(化学療法)を終えてから遺伝子検査に出していたのでは、たとえFGFR2融合遺伝子変異が見つかったとしても、治療タイミングを逸してしまう可能性があるのだ。

ただ、現状の遺伝子検査の保険適用は、標準治療不応(あるいはその見込み)となっており、かつ、本邦での胆道がんは、明確な2次治療が確立されていない。ならば、もしFGFR2融合遺伝子変異を有するならば、1次治療終了後、タイミングを逸せずにペマジール治療へ移行したいところだ。そのためにも1次治療中には組織検体を準備、治療無効のサインがあれば、迷わず遺伝子検査を行うことが重要なのだ。

遺伝子検査のタイミングが大切な理由について、上野さんはさらに言及した。

「ペマジールも、FGFR2融合遺伝子変異が認められた人全員に効果が現れるわけではないのです。明らかに奏功して腫瘍が縮小する人がおよそ35%、横這いの人が45%ほどで、約8割の人には何らかの反応がある一方、効果のない人も2割ほどいます。さまざまなデータから、やはり全身状態が悪いと効果が出にくいことがわかってきました。化学療法を終えて、次の治療に移りたいのに、遺伝子検査の結果待ちをしている間に体調が悪くなってしまうケースも、残念ながら散見されます。そうした事態を避けるためにも、早め早めに組織検体を準備しておくこと、できれば1次治療に入る前に、患者さんからも主治医に相談してみるとよいでしょう」

通常、組織検体は1次治療前にすでに採取されていて、病理の保管庫に保管されている。その検体が遺伝子検査に十分な量があるかどうかも、ぜひ事前に確認しておきたい。

また、「ペマジール治療をする場合は、有害事象の可能性と対応について、担当医とよく話をしてほしい」と上野さんは強調した。

ペマジール治療中は高リン血症が頻発するため、「リン制限の食事摂取を心がけ、定期的に血清リン濃度を測定しましょう」とのこと。また、網膜剥離などの目の症状が現れることがあるので、「定期的な眼科検診が必要」。こうした可能性をあらかじめ知り、定期検査や食事指導を受けておくことも重要だ。

なぜ免疫チェックポイント阻害薬と化学療法の併用か

2014年、メラノーマ(悪���黒色腫)に対する抗PD-1抗体オプジーボ(一般名ニボルマブ)承認に始まった免疫チェックポイント阻害薬は、現在、抗PD-1抗体、抗PD-L1抗体、抗CTLA-4抗体合わせて6剤となり、がん医療全般において急ピッチで治療開発が進んでいる。胆道がんも例外ではないが、一方で、がん種によって、免疫チェックポイント阻害薬の効果には少なからず差異があることも見えてきた。

「胆道がんには、肺がんほどの効果は期待できないことがわかってきましたが、かといって手をこまねいているわけではありません」と上野さん。免疫チェックポイント阻害薬単独での効果がそれほど大きくないことを受けて、現在、胆道がんでは、主に化学療法と免疫チェックポイント阻害薬の併用療法の臨床試験が積極的に行われている。

なぜ、化学療法との併用療法なのか。

「化学療法と併用すると、免疫チェックポイント阻害薬の効果が上乗せされるとの報告があるのです」と、上野さんは次のように説明した。

「免疫チェックポイント阻害薬は、体内の免疫を賦活します。つまり攻撃力が増すのですが、攻撃対象が明確でないと、攻撃したくてもできない。そこに登場するのが化学療法なのです。細胞障害性抗がん薬ががん細胞を派手に壊してくれると、がんの目印が散らばります。免疫からしてみると、がん細胞の目印が増えて、攻撃対象が明らかになり、働きやすくなるわけです」

化学療法とイミフィンジの併用療法、1次治療で奏効か

化学療法と免疫チェックポイント阻害薬の併用療法の臨床試験の1つ、ゲムシタビン+シスプラチン(GC療法)と抗PD-L1抗体イミフィンジ(一般名デュルバルマブ)の3剤併用療法の第Ⅲ相試験「TOPAZ-1」の結果が、今年(2022年)1月に開催された「ASCO GI 2022」で報告された。

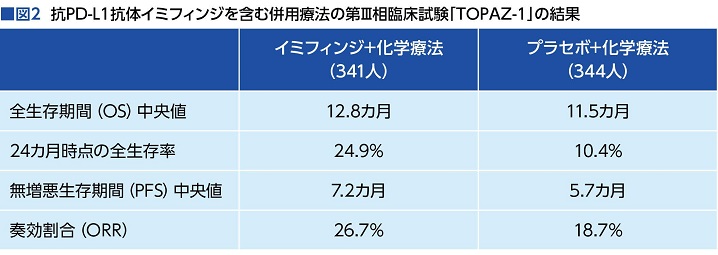

切除不能胆道がん、治癒切除または術後補助療法から6カ月超過後に再発した胆道がん患者を対象に、GC療法+イミフィンジ(341人)とGC療法+プラセボ(344人)を比較。

結果は、全生存期間(OS)中央値はイミフィンジ群12.8カ月 vs. プラセボ群11.5カ月。無増悪生存期間(PSF)中央値はイミフィンジ群7.2カ月 vs. プラセボ群5.7カ月。奏功割合(ORR)もイミフィンジ群26.7% vs. プラセボ群18.7%で、総じてイミフィンジ群に軍配が上がった。ただし、奏功割合に関しては、第Ⅱ相試験で3剤併用療法73.4%という高い奏功割合を叩き出していたが、第Ⅲ相ではその数字が再現されることはなかった(図2)。

他にも、GC療法+キイトルーダ(一般名ペムブロリスマブ)など、現在、胆道がんにおいて複数の臨床試験が実施されていて、内訳としては、免疫チェックポイント阻害薬が絡むものが半数近くを占めるという。結果が出るのはまだ先だが、将来的には、胆道がん薬物療法にも、免疫チェックポイント阻害薬が登場してくることは大いに期待できそうだ。

最後に、上野さんは胆道がん薬物療法の今後の展望について次のような見解を述べて締めくくった。

「分子標的治療薬ペマジールが登場し、さらに免疫チェックポイント阻害薬併用療法の臨床試験も結果を出し始めている現在は、胆道がん薬物療法の流れが大きく変わりつつある過渡期と言えるでしょう。限られた細胞障害性抗がん薬しかなかった10年以上の歳月からは想像もつかないほど、今後は大きく変わっていくと思います。

とくに免疫チェックポイント阻害薬は、一部に非常に長く効果が持続する人が出てくるという特徴があります。残念ながら全員に効果があるわけではありませんが、2割か3割の人には長期間、奏功が持続します。分子標的治療薬とともに、適切な治療を、適切なタイミングで提供できる医療体制を整えることが何より大切だと考えます」