低侵襲、しかしがんの芽はしっかり摘む! 膀胱をとらずに治す「大阪医大式膀胱温存療法」とは

生存率、再発率ともに温存治療で優位に

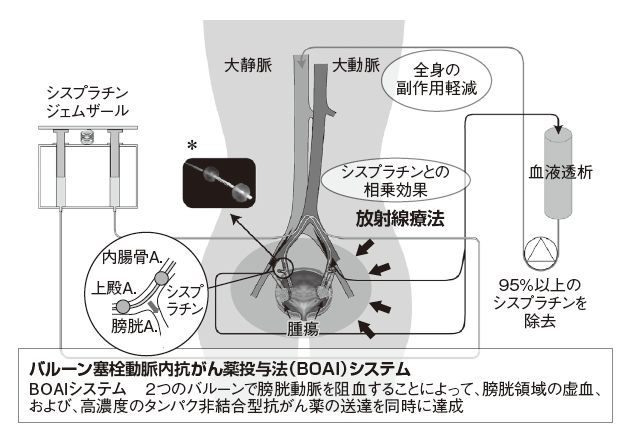

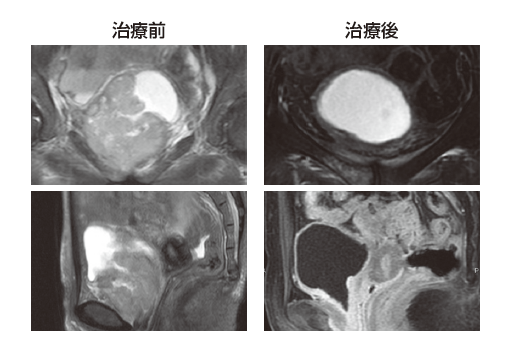

大阪医大式温存療法は、バルーンを使った動脈注入で膀胱周囲に高濃度のシスプラチンを送り込み、かつ透析によってシスプラチンを血液から除去することで、最大限に抗がん薬の作用を発揮させながら、全身的な副作用を最小限にすることに成功した(図3)。

もう1つ重要なのが、並行して行われる放射線療法。基本的には、骨盤内に25回、膀胱内に5回、1回2グレイずつ計60グレイを照射する。放射線治療が先行して始まり、その後3週目に上記のような抗がん薬の動注療法と透析が行われる。東さんによると、シスプラチンは放射線感受性を高める作用があるという。

またバルーンによって血流を止めることでもたらされる低酸素状態は、抗がん薬と放射線の相乗効果をより一層強くするそうだ。つまり大阪医大式温存療法では、抗がん薬治療と放射線治療の強力な相乗効果が期待できる。結果、膀胱全摘に比較して驚くほど高い治療成績が出ている。

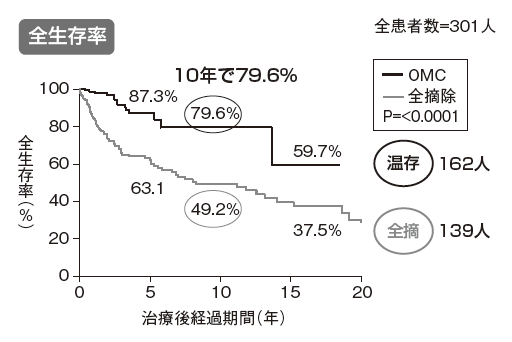

膀胱全摘術を受けた患者さん163例と大阪医大方式で膀胱温存療法を受けた患者さん138例を、20年にわたって追跡調査したデータがある。これによると、膀胱全摘を行った患者さんの10年生存率が49・2%にとどまるのに対し、膀胱温存療法を受けた患者さんは79・6%と8割近くが生存している(図4)。

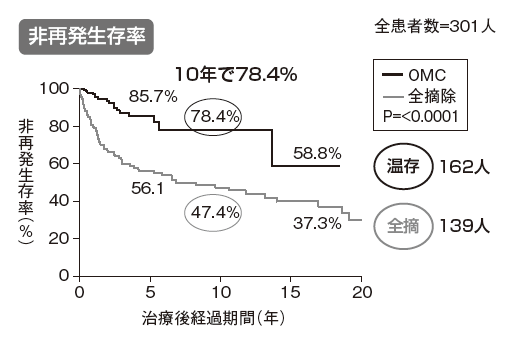

東さんによると、T2、T3まででがんが限局している場合は、非常に治療成績が高いのだそうだ。温存療法で完治すれば非再発率も78・4%に上り、多くの人が再発をしないですむ。また、最近の解析では、通常では治療法がないリンパ節転移のある患者さんでも、単発で小さい場合(N1ステージ)には5年生存率が70%以上と、高い治療成績であることがわかった。つまり、リンパ節��移のある患者さんでも一生膀胱を残して生活ができるのだ。

では、なぜ温存療法のほうが膀胱全摘よりも治療成績が高いのだろうか。全摘ならば膀胱自体がないのだから、再発の危険も低いように思えるがそうではないようだ。

東さんは「膀胱では筋層にがんが浸潤すると、まずリンパ節に転移し、そこから肺や肝臓に転移すると考えられています。ですから、最初の微小転移をしっかり抑えておくことが重要なのです。

大阪医大式膀胱温存療法の場合は、極めて高濃度の抗がん薬投与と放射線照射を併用することによって膀胱のみならず、周囲組織の微小転移まで抑えることができるのだと思います。手術ではいくらリンパ節郭清をしても全てをとることはできないですから」とその理由を説明している。

大阪医大式温存療法は膀胱周囲の微小転移、つまり転移の芽まで摘み取ることができるので、全摘手術より治療成績が高いのではないか、という(図5)。また、膀胱がんの治療を受けた患者さんの平均年齢は73~74歳。年齢的にも全摘手術の負担が大きいことも生存率が低い一因である。これに対して温存療法は体への負担が少ないので高齢者にも適用できるのが強み。

保険適用、そして標準治療に

大阪医大式膀胱温存療法の施行は、まだ同大に限られているが、こうしたデータをみて治療を希望する患者さんは増えている。海外からも患者さんが訪れるようになった。「今は自費で80万円ぐらいかかってしまうので、保険適用をとりたい」というのが東さんの課題。2014年には、「膀胱癌診療ガイドライン」にも治療の選択肢として掲載される予定だ。

この他にも東さんは、ホウ素をがん細胞の中にのみ入れて中性子と反応させる治療法も研究している。患者さんにとって、膀胱が残るか残らないかは、その後の人生を大きく左右する問題だ。温存できる可能性が高い治療法があるのならば、できるだけ速やかに検証して標準治療に取り入れてほしいものだ。

同じカテゴリーの最新記事

- キイトルーダ登場前の時代との比較データから確認 進行性尿路上皮がんの予後が大幅に延長!

- 免疫チェックポイント阻害薬や抗体薬物複合体の登場で急激に変わった進行膀胱がん(尿路上皮がん)の薬物治療

- 尿路上皮がん(膀胱・腎盂・尿管)に新薬の期待 進行した尿路上皮がん治療に選択肢が増える

- 筋層浸潤膀胱がんに4者併用膀胱温存療法を施行 ~生命予後や合併症抑止に大きく貢献~

- 筋層浸潤性膀胱がんの最新情報 きちんと理解して、治療選択を!

- 膀胱を残す治療という選択肢を より多くの人が選べるよう実績を積んでいます

- 自分に合った尿路ストーマ装具で日々の暮らしをより豊かに

- 膀胱がんの基礎・最新治療 高齢化に伴い罹患率が上昇 5年生存率は病期別に10~90%

- 低侵襲、しかしがんの芽はしっかり摘む! 膀胱をとらずに治す「大阪医大式膀胱温存療法」とは