内視鏡的切除と低用量化学放射線療法、膀胱部分切除を組み合わせた膀胱温存療法 進行した膀胱がんでも膀胱温存が可能!

がんが膀胱内に限局することを確かめる

膀胱を残したいと希望する患者さんがまず受けるのは、経尿道的切除と生検である。膀胱内の腫瘍を経尿道的切除で取り除き、同時に膀胱内の多カ所から組織を採取し、がんの有無を調べる。

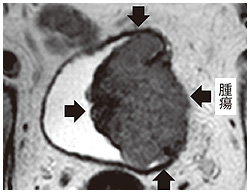

その際、重要になってくるのが、がんが一部に限局していること。がんが散在している場合、膀胱温存療法の対象からはずれ、膀胱全摘の対象となる。一方、がんの大きさが多少大きくても、がんが限局していれば、膀胱温存療法が可能になってくる(写真4)。

また、浸潤がんのできている位置も問題になる。がんが膀胱の出口部分(膀胱頸部あるいは三角部)にある場合も、膀胱温存療法の対象外となる。

以上が、膀胱温存療法適応基準の①と②だが、東京医科歯科大学のデータでは、この条件に当てはまるのは約半数。ここをクリアした半数の患者さんは、次の低用量化学放射線療法へ進むことになる。

4週間の化学放射線療法でがんが消えれば温存手術

低用量の化学放射線療法は4週間で行われる。

化学療法で使われる抗がん剤はシスプラチン(*)である。1週目に5日間、4週目に5日間の連日投与を行う。

「シスプラチンは1日20㎎という低用量なので、副作用はほとんど問題になりません。吐き気を訴える患者さんはいますが、制吐薬が進歩していることもあって、つらい治療ではないのです」

放射線療法は、4週間で40グレイを照射する。これも低線量なので、患者さんが感じる苦痛はまずない。

この低用量化学放射線療法(4週間)を行った約1カ月後に、効果判定が行われる。画像診断(胸腹部CT(*)、骨盤MRI(*))、尿細胞診、膀胱鏡検査、生検による病理診断などが行われる。

その結果、膀胱温存療法適応基準の③に当てはまる場合、つまり、残ったがんがないか、あるいはわずかに残っ��いるだけなら、膀胱温存の対象となる。がんがたくさん残っていれば膀胱全摘である。

ここで脱落する患者さんは、そう多くはない。東京医科歯科大学のデータでは、仮に100人が根治的膀胱温存療法を希望したとすると、適応基準の①と②を満たすのは50人。この50人が低用量化学放射線療法を受けた場合、③に適応する人が44人いることになっている。

*シスプラチン=商品名ブリプラチン/ランダ

*CT=コンピュータ断層撮影

*MRI=核磁気共鳴画像法

浸潤がんの再発はこれまでなし

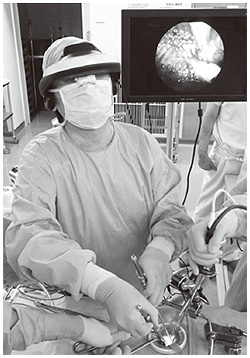

膀胱部分切除では、がんができていた部位を切除し、リンパ節も取り除く。東京医科歯科大学付属病院では、これをミニマム創内視鏡下手術で行っている(図5)。

「小さな切開で、ほぼコインサイズの穴から手術します。腹腔鏡下手術のように、ガスを注入することはせず、患部の立体拡大画像を見ながら手術を行います。患者さんの身体的負担が軽い手術で、通常、4日目には退院可能です」

同病院でミニマム創内視鏡下手術を行っているのは、この治療がハイクオリティ・ローコストだからだという。腹腔鏡手術やロボット手術と比べてもクオリティでは勝るとも劣らず、使い捨て器具を使わないため、コストが安いのが特徴である(写真6)。

同病院で根治的膀胱温存療法を受けた患者さんの数は、現在までに65例。手術後に浸潤がんが再発した例は1例もなく、5年生存率は97%、全例で膀胱の機能も良い。つまり、適応をきちんと見きわめれば、この膀胱温存療法は根治性がきわめて高く、機能の保持も優れている。

ただし、残した膀胱に表在がんが出てくることはある。そこで、定期的に検査を受け、表在がんが出てきた場合は経尿道的切除で取り除く。これまで例がないが、万が一浸潤がんが再発した場合でも、照射した放射線量が少ないので、より安全に膀胱全摘を行うことができる。再発しても治療手段が残されているのである。

両側骨盤リンパ節郭清]

膀胱全摘を受ける人の約半数は膀胱を残せる

東京医科歯科大学付属病院では、部分切除をミニマム創内視鏡下手術で行っているが、この低侵襲手術は必須ではなく、通常の開腹手術でも良いので、多くの病院でも実施することができる。

「私たちが開発した根治的膀胱温存療法は、一定の設備があれば、世界中のどこでも実施可能な治療です。経尿道的切除と生検で患者さんを選択し、低用量化学放射線療法を行って、さらに絞り込む。そして、絞り込んだ患者さんに対して膀胱部分切除とリンパ節郭清を行います。浸潤性膀胱がんの標準治療は膀胱全摘ですが、現在、膀胱を全摘している患者さんの40~50%は、実は膀胱を温存できる可能性があると考えています」

膀胱全摘・尿路変向は、前述したように、さまざまな面で患者さんに負担を強いる治療である。

膀胱を残したい患者さんのために、この治療法が普及することを期待したい。

同じカテゴリーの最新記事

- キイトルーダ登場前の時代との比較データから確認 進行性尿路上皮がんの予後が大幅に延長!

- 免疫チェックポイント阻害薬や抗体薬物複合体の登場で急激に変わった進行膀胱がん(尿路上皮がん)の薬物治療

- 尿路上皮がん(膀胱・腎盂・尿管)に新薬の期待 進行した尿路上皮がん治療に選択肢が増える

- 筋層浸潤膀胱がんに4者併用膀胱温存療法を施行 ~生命予後や合併症抑止に大きく貢献~

- 筋層浸潤性膀胱がんの最新情報 きちんと理解して、治療選択を!

- 膀胱を残す治療という選択肢を より多くの人が選べるよう実績を積んでいます

- 自分に合った尿路ストーマ装具で日々の暮らしをより豊かに

- 膀胱がんの基礎・最新治療 高齢化に伴い罹患率が上昇 5年生存率は病期別に10~90%

- 低侵襲、しかしがんの芽はしっかり摘む! 膀胱をとらずに治す「大阪医大式膀胱温存療法」とは