新たな併用療法や新薬でまもなく大きく変わる! 進行性尿路上皮がんの1次治療

いつから新しい併用療法で1次治療が大きく変わるのですか?

「2つの併用療法は、近いうちに日本で使えるようになると見込まれています。1つは、1次治療におけるICIオプジーボ(一般名ニボルマブ)+GC療法の併用療法です」

2017年に2次治療薬としてキイトルーダが承認された頃から、ICI+GC療法の併用療法への大きな期待で多くの臨床試験が行われました。しかし、2020年のESMO(欧州臨床腫瘍学会)で報告された「KEYNOTE-361試験」においては、GC(GCb)療法+ICI(キイトルーダ)の併用療法は無増悪生存期間(PFS)、全生存期間(OS)とも有意な延長が示されませんでした。

ところが、2023年10月に開催されたESMOで、GC療法単独とGC療法+ICI(オプジーボ)の「CheckMate-901試験」の結果が発表されました。PFSもOSもGC療法+オプジーボ群が優位に延長し、完全奏効率(CR)中央値にいたってはGC群13.2カ月 vs. GC+オプジーボ群37.1カ月と、およそ3倍という結果が明らかになりました。この併用療法も近いうち、1次治療薬として承認される予定とのことです。

「もうひとつ、注目すべきはパドセブとICIの併用です。前述の2023年のESMOで発表されましたが、非常にいい結果が出ており、2024年3月7日のNEJM誌に掲載されています(EV-302試験)。その結果、20年以上もGC(GCb)療法が第1選択だった転移性尿路上皮がんの1次治療がこの療法に変わるでしょう」

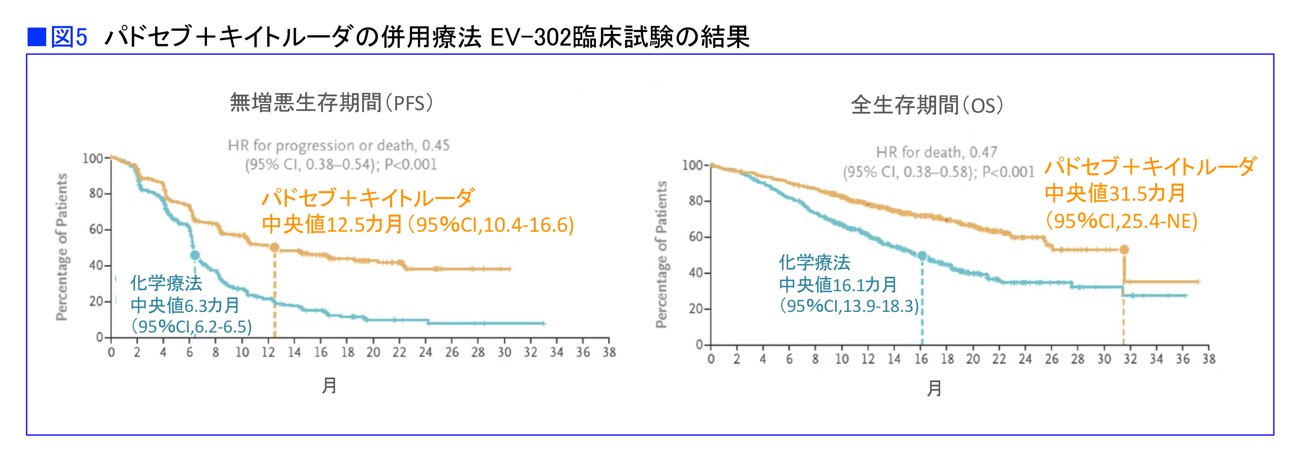

「EV-302試験」は、治療歴のない進行・転移性尿路上皮がんの患者さんを対象に、パドセブ+キイトルーダ群と、化学療法(GCあるいは GCb療法)群を比較したものです。

PFS中央値はパドセブ+キイトルーダ群12.5カ月 vs. 化学療法群6.3カ月。OS中央値は31.5カ月 vs. 16.1カ月。完全奏効率は29.1% vs. 12.5%と、パドセブ+キイトルーダ群がいずれも大きく上回っています。これも日本でまもなく1次治療薬として承認されると見込まれています(図5)。

そうなると1次治療はどのように使うのですか?

「むずかしいところですね。1次治療としてオプジーボ+GC併用を使うのか、キイトルーダ+パドセブ併用を使うのか、もしくは現在の標準治療であるGC療法あるいはGCb療法後のバベンチオによる維持療法を使うのか、どれが良いのかはまだわからないですね」

これらの療法の副作用はどうなのでしょうか?

「副作用はパドセブ+キイトルーダ併用が強いだろうと、臨床試験の結果から言われています。その中でいちばん心配されているのは皮膚障害です。頻度は低いものの皮膚障害は甘く見ると全身やけどのようになり、命にかかわることもあります」

GC療法は20数年使用しているため、副作用対策もすでにわかっているそうです。

「免疫チェックポイント阻害薬もすでに7、8年使ってきています。GC療法+オプジーボの場合、これらの副作用の相加作用、つまりわかっている副作用を足し算してマネジメントしていきます。ところが、パドセブ+キイトルーダの副作用は掛け算、相乗効果のようなところがあります」

しかし、パドセブ+キイトルーダ併用療法は、副作用対策により注意が必要であるものの、「効果が高く、今後どんどん使われていくでしょう」と三浦さん。

尿路上皮がんでも遺伝子変異に対する新薬が?

「最近話題のプレシジョン・メディスンの分野で、もうひとつあります。これは、その人の細胞を遺伝子レベルで分析し、適切な薬剤で行う治療のことです。がん治療の現場では、遺伝子変異を特定し、そこをターゲットにした治療が行われています。

画期的な報告が行われたのは、2023年のASCOでした。ICIのPD-1またはPD-L1阻害薬を含む1~2回の治療を受けたあとに進行した尿路上皮がんの患者さんで、FGFR(線維芽細胞増殖因子受容体)遺伝子変異のある人に対し、化学療法とFGFR阻害薬エルダフィチニブ(一般名)を比較したTHOR試験です」

OS中央値は化学療法群7.8カ月 vs. エルダフィチニブ群12.1カ月、PFS中央値は化学療法群2.7カ月 vs. エルダフィチニブ群5.6カ月、奏効率(ORR)は化学療法群11.5% vs. エルダフィチニブ群は45.6%と、エルダフィチニブ群がいずれも有意に高い値でした。

「尿路上皮がんでFGFR遺伝子変異のある人は、15%程度と言われていますが、エルダフィチニブに対して現在、承認申請が行われていて、これも近い将来、国内で承認されるのではとないかと言われています。ほかのがんでもプレシジョン・メディスンは、やはり15%くらいで薬剤の開発が進んでいますので、今後もこうした申請が相次ぐのではないかと思います」

進行尿路上皮がん治療を受けるにあたって

「2010年頃には学会に参加していても、尿路上皮がんのトピックスがなく残念な気持ちでしたが、今は活気があります。期待できる新薬が開発中で、患者さんにとっては励みになる開発状況だということを知ってもらいたいと思います」

以前はGC療法を行なっても、1年を待たずに亡くなることが多かった進行尿路上皮がん。それがキイトルーダにより年単位で効き続ける人もあらわれ、全体では15カ月くらいまで予後が延びました。次にバベンチオが登場し、半分くらいの人が2年近くの期間、病気をコントロールできるようになりました。そのあとパドセブでさらに延長。そして新しく承認される予定のパドセブ+キイトルーダは30カ月くらい効果が持続します。

しかし、「大事なのは病気と〝長く〟つきあうことだけでなく〝うまく〟つきあっていくことです」と三浦さん。

「僕らは、患者さんが、がんとうまく長く付き合っていくことを目標にしていますが、何が〝うまく〟なのかは患者さんにしかわかりません。ですから、『私にとってはこれが大事』『ここが生き甲斐です』など患者さんの〝うまく〟を主治医と共有し、共同作業として治療を進めていければと思っているので、患者さんはぜひ医療者と価値観を共有してほしいですね」と話を結びました。

同じカテゴリーの最新記事

- キイトルーダ登場前の時代との比較データから確認 進行性尿路上皮がんの予後が大幅に延長!

- 免疫チェックポイント阻害薬や抗体薬物複合体の登場で急激に変わった進行膀胱がん(尿路上皮がん)の薬物治療

- 尿路上皮がん(膀胱・腎盂・尿管)に新薬の期待 進行した尿路上皮がん治療に選択肢が増える

- 筋層浸潤膀胱がんに4者併用膀胱温存療法を施行 ~生命予後や合併症抑止に大きく貢献~

- 筋層浸潤性膀胱がんの最新情報 きちんと理解して、治療選択を!

- 膀胱を残す治療という選択肢を より多くの人が選べるよう実績を積んでいます

- 自分に合った尿路ストーマ装具で日々の暮らしをより豊かに

- 膀胱がんの基礎・最新治療 高齢化に伴い罹患率が上昇 5年生存率は病期別に10~90%

- 低侵襲、しかしがんの芽はしっかり摘む! 膀胱をとらずに治す「大阪医大式膀胱温存療法」とは