「造血器腫瘍診療ガイドライン2013年版」患者さんの治療への理解のために

リンパ腫 新薬と施設整備が進む

「リンパ腫は20種類以上あって、進行度も悪性度も違い、治療も変わってきます。しかし、共通して言えるのは、リンパ腫では、化学療法の強さは白血病よりも弱いのですが、それを繰り返し行います。近年の特徴は、分子標的薬の*リツキサンが出て、治療成績が上がりました。そして、各地の病院で施設が整備され、入院ではなく外来で治療することが主流になっています」

悪性リンパ腫は、リンパ節、扁桃腺などのリンパ系組織のみならず、胃、腸管、肺、肝臓、皮膚などのリンパ外臓器からも発生する。原因は明らかにされていないが、ウイルス感染症や免疫不全が関係する場合もある。リンパ節に痛みのない腫れが現れたり、発熱やひどい寝汗、さらに腫瘍により気道閉塞や血流障害などが生じることもある。

たくさんの種類のあるリンパ腫だが、大きくホジキンリンパ腫(HL)と非ホジキンリンパ腫(NHL)に分けられる。日本では非ホジキンリンパ腫が90%ほどを占めており、こちらのほうが全身に広がる可能性が高い。治療は、化学療法と放射線療法が用いられる。

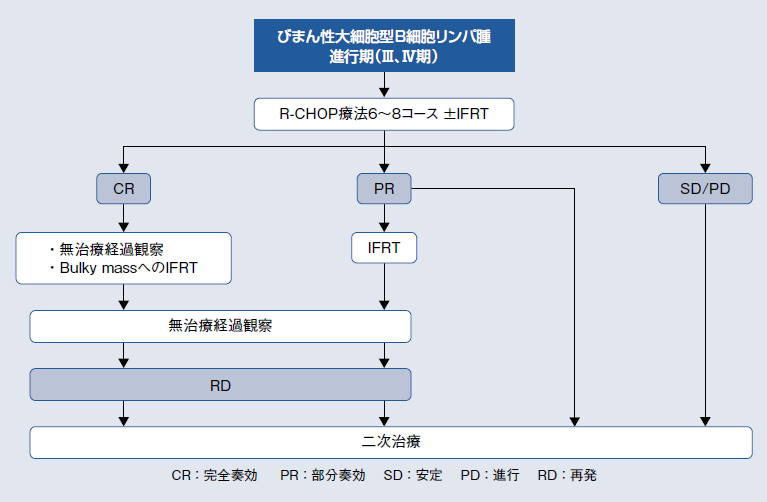

非ホジキンリンパ腫の3割強を占めるというびまん性大細胞型B細胞リンパ腫の治療をガイドラインに沿って見てみる(図2)。

病期のⅠ、Ⅱ期に当たる限局期には、これまでCHOP療法(*エンドキサン+*アドリアシン+*オンコビン+*プレドニン)が標準だったが、リツキサンの導入後は、R-CHOP療法(リツキサン+CHOP療法)3コースに続いてIFRT(involved-field radiotherapy)という放射線療法、あるいは6~8コースのR-CHOP療法が推奨されている。

治療後に完全奏効(CR)に至った場合は、無治療で経過観察する。部分奏効(PR)までしか得られなかった場合は、総照射線量が計50グレイ程度までIFRTを追加する。

病期Ⅲ、Ⅳ期の進行期には、R-CHOP療法6~8コースが標準となる。完全奏効が得られれば無治療経過観察となり、部分奏効の場合は、残存病変が1照射野に限局していて救援化学療法(サルベージ療法)の実施が難しいときにIFRTを行う。

*リツキサン=一般名リツキシマブ *エンドキサン=一般名シクロフォスファミド *アドリアシン=一般名ドキソルビシン *オンコビン=一般名ビンクリスチン *プレドニン=一般名プレドニゾロン

多発性骨髄腫 新薬で治療選択に幅

「骨髄腫は、新薬が開発されたことによって治療法が変わってきました。*サレド、*ベルケイド、*レブラミドといういい薬が出て、治療選択に幅が出ました。これから出てくる新薬も有望です。骨髄腫も白血病のように、寛解導入という状態に持って行き、その後、大量化学療法を行うようになりました」

多発性骨髄腫は、血液細胞の1つである形質細胞ががん化して起こる。がん化した形質細胞は体の中で異常増殖して正常な血液が作られることを妨げたり、Mタンパクという異常抗体を大量に産生するなど免疫障害を引き起こしたりする。

治療の対象となるのは、Mタンパクが検出され、骨髄腫細胞が見つかり、臓器障害が出ているケース。病期でいうとⅡ、Ⅲ期に当たり、臓器障害がなければ経過観察となる。

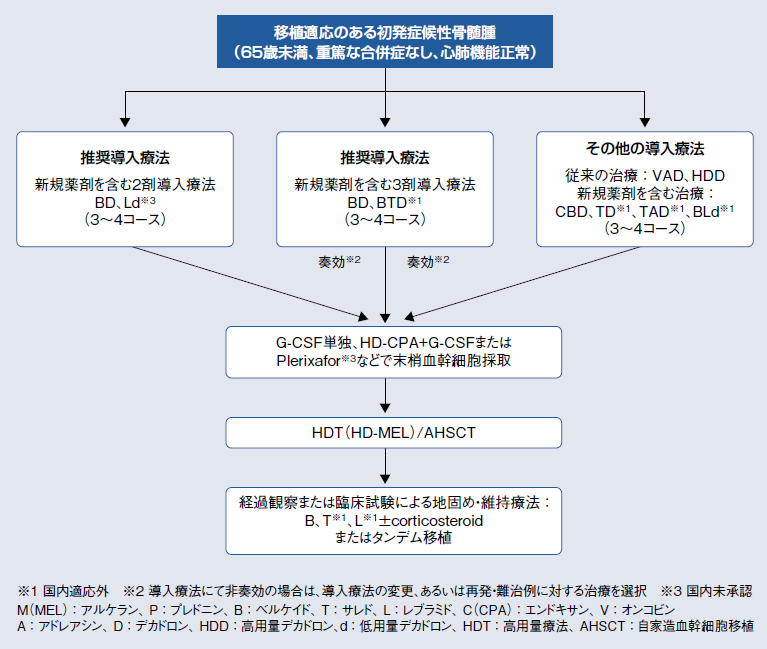

ガイドラインに沿って見ていく(図3)。

ガイドラインに「現時点では、症候性骨髄腫は治癒を期待できる疾患ではない。しかし、長期の生存が可能となっている。良好な生活の質(QOL)を維持しながら長期生存を目指すことが治療の目的となる」と記されているように、厳しい病気ではあるが、新薬の導入が治療の目的に大きな力となっている。

治療選択は、自家造血幹細胞移植を伴う大量化学療法の適応となる65歳未満の移植適応患者と65歳以上や臓器障害のために移植の適応とならない移植非適応患者によって異なる。

移植適応患者の場合は、まず化学療法や新規薬剤を用いた導入療法を行った後に大量*アルケラン療法を行うことでの完全奏効達成が、長期の無増悪生存期間(PFS)、長期生存につながっている。

移植適応患者への推奨療法は、ベルケイドと*デカドロンを併用したBD療法や、新規薬剤を含んだ3剤併用療法であるCBD療法(BD療法+エンドキサン)、などが挙げられている。

ガイドラインの中では国内適応外の新規薬剤も挙げられた。

そのあとに、G-CSF(顆粒白血球の増殖を促進するペプチド性因子)またはG-CSFに大量のエンドキサンを併用して、自家末梢血造血幹細胞が採取され、取り出された造血幹細胞は冷凍保存される。そして、がん細胞を徹底的にたたくために大量のアルケラン(通常200㎎/㎡)が2日間に分けて投与され、2日目の投与の翌々日に冷凍保存しておいた造血幹細胞が体内に戻される。

こうした大量アルケラン療法が65歳以下に対する標準治療となる。

また、移植非適応患者ではMP療法(アルケラン+プレドニン)がこれまでの標準治療だったが、これにベルケイドを加えたMPB療法や、サレドを加えたMPT療法など新規薬剤を併用した化学療法により無増悪生存期間や全生存期間の延長効果が示されている。

*サレド=一般名サリドマイド *ベルケイド=一般名ボルテゾミブ *レブラミド=一般名レナリドミド *アルケラン=一般名メルファラン *デカドロン=一般名デキサメタゾン

これからの課題 日本人のエビデンスを

血液がんは、化学療法が主力だ。

「画期的な薬が開発されると、その安全性と有効性を確立する臨床試験を行いますが、日本でも遅れずに、日本人を対象に行う必要があります。こうした日本の医師が必要な、日本人のエビデンスは自分たちで作らなければなりません。白血病に関しては、日本でも全国的に取り組んでいるグループがあって、いろいろな試験をやっています」

大西さんは、それに加えて、ガイドラインの幅広い活用を提案する。

「米国では、新薬の承認はFDA(米国食品医薬品局)が行いますが、保険適用を決めるのは各保険会社で、それにはガイドラインが大きな判断材料となります。日本でも、保険適用外であっても海外でエビデンスが得られたものでガイドライン(クラス)Ⅱ記載があれば、保険適用外使用を認めようという議論が進んでいます。したがって、ガイドラインには日本の保険で使えない薬でも、それを明記した上で記載する必要があります。ガイドラインは費用のことも含めて医療の根幹にかかわることが全部入ってくるので、奥が深いものなのです」

費用対効果も視野に 新しい薬、治療を

大西さんは5月24~25日に静岡県浜松市で開催される白血病に関する*国際シンポジウムの会長を務める。

「目玉は遺伝子です。白血病のタイプについて、最近の進歩を包括的に世界の専門家に話をしてもらいます。その中では新しい治療の方向性をどう出せるかというのが大事。異常が分かっただけでは役に立ちません。それを基に、新しい治療法、薬が開発されて、患者さんの治療効果に結びついて初めて研究が役に立つことになります。その最初のステップとなるシンポジウムにしたいですね」

とシンポジウム開催の抱負を語る。

*第5回日本血液学会国際シンポジウム2014「成人白血病-分子病態と治療戦略-」(2014.5.24-25、浜松市)

www.jshis-hamamatsu2014.org