20年で治療成績が飛躍的に向上した血液がんの基本の基本 知っておきたい!血液がんの基礎知識

Q6 血液がんが疑われるとき、どんな検査を受けるの?

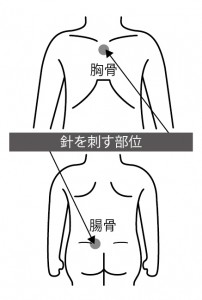

骨髄検査では、腸骨または肋骨に針を刺して、骨髄血を吸引する。必要なときは、骨髄組織を採取する

骨髄検査では、腸骨または肋骨に針を刺して、骨髄血を吸引する。必要なときは、骨髄組織を採取する血液がんが疑われるときには、まず骨髄検査が行われます。これは腰部などに針を刺し、骨髄の血液である骨髄液を抽出して、その状態を調べる検査です。そうして血液細胞の形態(M)、細胞表面抗原のタイプ(I)、遺伝子の変異状態(C)などを調べるMICと呼ばれる検査が行われます。白血病の場合は、この検査により、症状はもちろん、治療後の予後までわかります。

またこのMICで悪性リンパ腫と判断された場合には、全身の病態を調べるために、CTやMRIなどの画像診断が行われるのが一般的です。

Q7 どんな治療を受けるの?

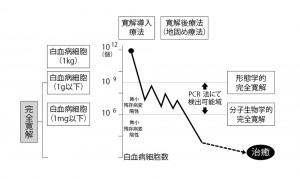

急性白血病の場合は、まず抗がん薬を用いた寛解*導入療法が行われ、全身の血液に溢れている白血病細胞を叩きます。急性白血病では、体内の白血病細胞は寛解導入治療によって激減し、顕微鏡では白血病細胞が見つかりません。この状態を寛解と呼びます。寛解を達成すると、キロサイド*を大量に用いて、さらに残った白血病細胞を叩く、地固め療法と呼ばれる治療を行います。

こうした抗がん薬治療では、正常な血液細胞もダメージを受けますが、正常幹細胞のなかには休眠状態にあるものも多く、治療後はそうした細胞が活発に増殖を始め、残っている白血病細胞を撃退することもあります。治癒に向かう決め手は、患者さん自身の免疫力にあるわけです。

同じ白血病でも慢性の場合はグリベック*という分子標的薬が用いられます。この薬の効果は絶大で、9割以上の患者さんが10年生存に向かいます。

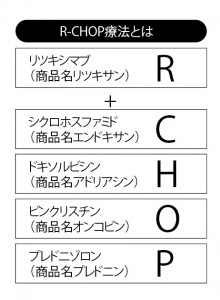

一方、悪性リンパ腫の治療ではリツキサン*という分子標的薬に4種類の抗がん薬を組み合わせたR-CHOP療法という治療が主流で、約6割の患者さんが治癒しています。さらに最近では、リツキサンの併用薬としてトレアキシン*という薬も注目を集めています。多発性骨髄腫の場合には、ベルケイド*という分子標的薬が用いられます。残念ながらこの病気は現段階では治癒が期待できません。そのため、ずっと治療を継続していくことになります。これらの治療はいずれも投薬・休薬による治療を5~8コース行います。治療期間としては半年から1年が目安です。

*寛解=白血病による症状が全くなくなること *キロサイド、サイトサール=一般名シタラビン *グリベック=一般名イマチニブ *リツキサン=一般名リツキシマブ *トレアキシン=一般名ベンダムスチン塩酸塩 *ベルケイド=一般名ボルテゾミブ

Q8 薬剤の副作用は?

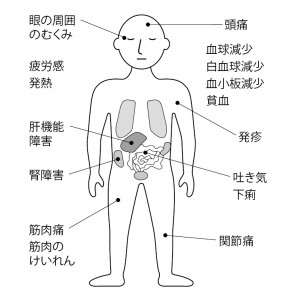

薬物治療には必ず副作用がつきまといます。もちろん血液がんの治療でもそのことは変わりません。急性白血病の場合は脱毛、倦怠感、さらに血液が急激に減少するために、免疫力が極端に低下します。そのため、治療は無菌室に入院して行います。

一方、慢性骨髄性白血病の場合で用いるグリベックには、吐き気、下痢、浮腫などの副作用が、悪性リンパ腫の治療では発熱、悪寒などのアレルギー症状に加えて脱毛、吐き気などの症状が、また多発性骨髄腫では神経性のしびれなどの副作用が多発します。もっとも、現在では支持療法が進歩しており、こうした副作用はかなりの程度までコントロールされるようになっています。

Q9 移植治療にはどんなものがあるの?

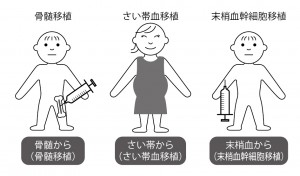

前にあげた薬物治療で効果があがらなかった場合、また、いったんは寛解に至ったものの、折悪く病気が再発した場合には、造血幹細胞移植による治療が行われることが一般的です。これは簡潔にいうと、患者さんの体内に造血幹細胞を移植して、正常な血液細胞を増加させる治療法で、移植する血液の種類によって、骨髄移植、さい帯血移植、末梢血幹細胞移植に分かれ、さらに移植の規模によってフル移植とミニ移植に分かれます。

移植治療を行うには、HLAという遺伝子型が適合している必要があります。一般的に兄弟での適合率は30%程度です。

フル移植では、あらかじめ、がん細胞を叩ききるために前処置として大量の抗がん薬や放射線による治療が行われます。そのため患者さんの負担も大きく、2~3割が治療によって命を落とします。そのリスクの大きさから少し前までは、移植治療は55歳までに限定されていました。最近では前処置が軽く、移植する細胞量も比較的少ないミニ移植も一般的に行われるようになっています。そのため現在では、60~70歳台の人たちにも移植治療の道が開けています。