これから登場する分子標的薬に期待! 急性骨髄性白血病(AML)の治療はそれでも進化している

予後良好群と中間群、不良群の分かれ道

急性骨髄性白血病の診断は、血液検査、骨髄検査(骨髄穿刺、骨髄生検)、染色体検査を経て確定する。染色体の型を調べる染色体検査は、診断はもちろん、予後の判定のためにも重要な検査。染色体検査の結果に、年齢、全身状態(PS)、発症形式(初発か2次性か)を考え合わせて、予後の良し悪しを判定するからだ。さらに詳細な検査として遺伝子検査もあるが、これは検査機関も限られ、時間も要するので、現状、予後判定のために臨床で行われているのは染色体検査だという。

染色体検査によって、急性骨髄性白血病の予後が、良好、中間、不良の3つに分類され、寛解後の道が分かれることになる。

現在の標準治療では、予後良好群は地固め療法で寛解の持続が確認されたら治療は終了。その後は定期的に検診を受けながら経過観察に入る。5年を経れば治癒、10年過ぎれば「もう忘れていい」そうだ。

「予後良好群ならば、急性骨髄性白血病は化学療法だけでほぼ完治します」と照井さん。急性骨髄性白血病患者(若年成人)全体での化学療法による寛解の持続率が約70~80%と高いのは、予後良好群の多さによるといっても過言ではないだろう。

予後中間群と予後不良群については、寛解の持続後もなお再発の可能性が否めないため、年齢や体力を考慮しつつ、基本的には造血幹細胞移植へ進むことが推奨される。予後不良の場合は、寛解が持続していても再発の可能性が高いので、やはり機を見て移植の道を探るべきだろう。悩ましいのは予後中間群に該当した場合だ。

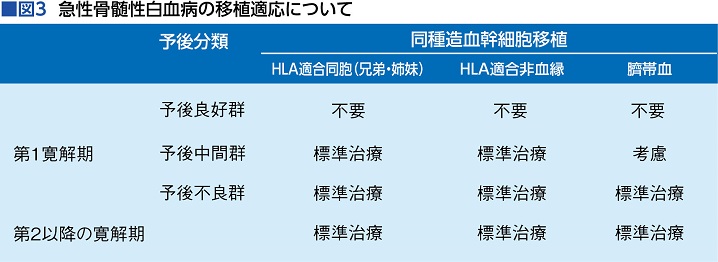

予後中間群も、地固め療法後の標準治療として推奨されるのは、現時点では造血幹細胞移植。だが、造血幹細胞移植は、治療自体も非常に厳しく、治療関連死がおよそ40%もあるのが最大のネックだそうだ。成功すれば治癒を期待できるものの、治療関連死の頻度を考えると、できれば移植をせずに完治したいと願うのも無理はない。また、移植を推奨されても、年齢的、体力的に移植が難しいケースも多々あることも忘れてはならない(図3)。

FLT3阻害薬への期待値

そうした課題への突破口として期待されるのが、現在、登場しつつあるいくつもの分子標的薬である。

まず、既に日本で承認されている薬剤から紹介しよう。CD33遺伝子変異を阻害するマイロターグ(一般名ゲ���ツズマブオゾガマイシン)と、FLT3(フラットスリー)遺伝子変異を阻害するゾスパタ(同ギルテリチニブフマル酸塩)とヴァンフリタ(同キザルチニブ塩酸塩)。現時点で、急性骨髄性白血病に日本で使用できる分子標的薬はこの3薬だ。

マイロターグはCD33遺伝子変異陽性の再発・難治性の急性骨髄性白血病が対象で、単剤投与。日本では既に15年ほど前から使われている。米国では2010年から7年間、販売停止となっていたが、2017年に単剤投与に限るなどの用法の見直しを経て再承認された。

ゾスパタは昨年(2018年)12月、ヴァンフリタは今年(2019年)6月にそれぞれ承認されたばかり。ともにFLT3遺伝子変異を阻害するFLT3阻害薬で、FLT3遺伝子変異陽性、かつ再発・難治性の急性骨髄性白血病に適応する。

FLT3遺伝子変異は、急性骨髄性白血病(AML)に見られる数ある遺伝子変異の中で最も頻度が高く、AML患者の約30%に認められることから、適応患者も多く期待値も高いと言えるだろう。かつ、「そもそもFLT3遺伝子変異陽性は予後不良群に属するため、FLT3変異にピンポイントで作用するFLT3阻害薬が登場した意味合いは大きいと思います」と照井さん。昔は予後不良だった急性前骨髄球性白血病(M3)が、ビタミンA誘導体のレチノイン酸の登場で予後良好になったことを思わずにはいられない。

ただ、「がん研究会有明病院では、FLT3阻害薬の適応者がまだ出ないので、臨床的な手応えは持てていない」とのこと。これら分子標的薬の適応が、現状、「再発・難治性」に限られることが手応えの薄さに繋がっているのかもしれない。

今後承認される新薬、続々と

他にも、日本では未承認だが 米国食品医薬品局(FDA)では承認済みの薬剤、また日本で第Ⅲ相臨床試験に入っている薬剤など、今後の登場が期待できる分子標的薬もいくつかある。

「今現在、承認が最も近いと考えられるのがベネクレクスタ(一般名ベネトクラクス)でしょう」と照井さん。BCL2阻害薬で、先月(2019年11月)、慢性リンパ性白血病(CLL)で承認、発売されたばかり。「近い将来、急性骨髄性白血病でも使えるようになると思います」とのこと。

IHD2阻害薬のエナシデニブ(商品名Idhifa)も欧米では承認済み。IHD2遺伝子変異陽性の再発・難治性急性骨髄性白血病に適応され、単剤投与されている。完全寛解率19.3%という数字を出しているそうだ。

Smo(Smoothened)分子を標的としたグラスデギブ(商品名Daurismo)にも注目したい。FDAでは昨年11月に、75歳以上、もしくは強力な寛解導入療法のできない合併症がある急性骨髄性白血病の患者に対し、低用量キロサイドとの併用で承認された。造血幹細胞移植ができない場合の選択肢として一役担うことになるだろう。

さらに、造血幹細胞移植時のGVHD(移植片対宿主病)コントロールを目的として、BTK(ブルトン型チロシンキナーゼ)阻害薬のイブルチニブ(商品名Imbruvica)がFDAで承認済み。ただし、日本では治験が行われていないので、残念ながら承認見込みはないらしい。代わりというわけではないが、炎症を引き起こすサイトカインによる刺激を伝えるJAK1、JAK2 を阻害して免疫の過剰反応を抑えるルキソリチニブ(商品名ジャカビ)の働きに着目した北海道大学を中心とした研究グループが、ルキソリチニブが皮膚GVHDをコントロールすること、つまり皮膚の恒常性を保つ効果を発揮することを突き止めた。現在、国内医師主導治験が行われているので、GVHDコントロールの新薬として、ルキソリチニブの承認が待ち遠しい。

1次治療から使える分子標的薬を

「急性骨髄性白血病治療の基本的考え方としては、いまだ化学療法で白血病細胞を叩き切る、これに尽きます。基本方針が数10年前から変わらないこと、そして、予後良好群以外では、最終的には造血幹細胞移植を推奨しているという現状は、裏返すと、AMLにはいまだ決定打になる薬剤がないことを意味します」と照井さんは指摘した。

昔は造血幹細胞移植が避けられなかった慢性骨髄性白血病は、2001年グリベック(一般名イマチニブ)、2009年にグリベックの改良版のスプリセル(同ダサチニブ)、タシグナ(同ニロチニブ)が登場したことで一転、今やほぼ移植の必要はなく、5年生存率は約95%、しかも70~80%は再発なく治癒するという。急性骨髄性白血病においても、今後承認される分子標的薬のいずれかが、慢性骨髄性白血病にとってのグリベックに当たる決定打となってくれることを願わずにはいられない。照井さんは最後にこう締め括った。

「急性骨髄性白血病治療の究極の完成形は、やはり造血幹細胞移植へ進むことなく、分子標的薬なり、化学療法なりで治癒に持ち込めるようになる、ということです。それを可能にする薬剤が、今後登場する分子標的薬の中にあるのではないかと期待してはいますが、現段階はまだ道半ばでしょう。例え新たな分子標的薬が登場しても、再発・難治性にしか使えないのでは、決定打にはなりません。まずは再発・難治性にのみ承認されることになるでしょうが、その後も検証を重ね、遠からぬ将来、ファーストライン(1次治療)から使えるようになってほしいと願っています」

同じカテゴリーの最新記事

- 医学会レポート 米国血液がん学会(ASH2015)から

- 貴重な患者さんの声が明らかに!急性白血病治療後の患者QOL調査

- 経過観察から移植まで幅広い治療の選択肢がある 高齢者に多い急性骨髄性白血病 生活の質を重視した治療が大切!

- 新たな造血幹細胞移植法も出てきた! 化学療法と移植で根治を目指す急性骨髄性白血病の最新治療

- 予後予測に基づいて寛解後療法を選択。分子標的薬の開発や免疫療法もスタート リスク別薬物療法で急性骨髄性白血病の生存率アップを目指す

- リスクの大きな造血幹細胞移植をやるべきか、いつやるべきかを判断する 再発リスクを測り、それに応じた治療戦略を立てる ~急性骨髄性白血病の場合~

- 治療の主体は抗がん剤を用いた化学療法と造血幹細胞移植 新薬など進歩著しい急性骨髄性白血病の最新治療

- 急性骨髄性白血病の最新治療 分化誘導や分子標的などの新療法の出現で飛躍的効果の足がかり