慢性骨髄性白血病 治療薬を飲み続けなくてもよい未来

グリベックを中止しても寛解が続く

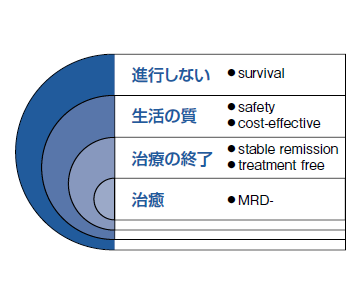

図4 白血病の治療目標

そして、2011年、新たに白血病の治療概念を変える発表が出た。グリベックの難点である永続的投与を中止できないかという試みだった。

フランスで行われたSTIM(stop imatinib study)試験で、グリベックで分子遺伝学的寛解(CMR)を達成したあとにグリベックを中止した患者さんのうち少なくとも2年間CMRを維持した割合が約40%に上った。治療中止後もCMRを維持することを示したのだ(表3)。

「投薬を止めてはいけないということがいままでの常識でありましたので、びっくりしました」と、第一人者の高橋さんが驚くほどの発表だった。

オーストラリアからもほぼ同じ条件で40%が寛解できたという発表があった。患者さんの「止められるなら止めたい」という声が上がり、止めることのできる人に投与しているのは過剰医療であるかもしれないとの考えも出ていた(図4)。

日本でも数多くの臨床試験

日本でも、投薬を中止できないかといういくつかの臨床試験が始まった(表5)。その1つである「JALSG STIM213」は高橋さんが責任医師となり、2013年秋に始まった。62人がエントリーした(現在は募集していない)。

「投薬を続けることに患者さんは我慢していました。中止試験で改めて分かりました」

太ったと思っていたが、投薬を中止すると体重が減って顔が細くなった、軟便が治った、電話を取るくらいの動きで筋肉がつっていたのが治った――。「小さな副作用が我慢されていました。ひどい副作用は少ないが、何かしら患者さんは不自由を感じていました」

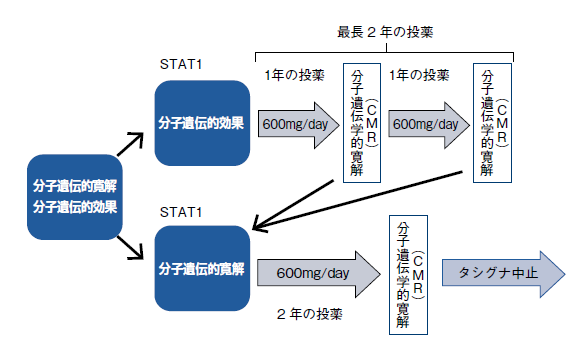

現在行われている中止試験は3つに分けられる。1つはグリベックを長く飲んできた人で深い寛解に入った人が対象で、日本では「JALSG STIM213」がそれに当たる。2つ目はグリベックを服用してきて寛解に至るかどうかという微妙な患者さんに、もうひと押し深いところに導くために切り替えるもの。第2世代の薬に切り替えて2年服薬した後に止める。高橋さんが指揮しているのはタシグナへの切り替えだが(STAT2試験)、スプリセルへの切り替えの試験(DADI試験)も行われている。さらに、最初から第2世代の薬を投与して、早く深い寛解に入った時点で投薬を止めようという試験も近い将来、日本で始まるという(図6)。

図6 慢性骨髄性白血病に関する最近の臨床試験

「70%前後の患者さんに投薬の中止を継続することが目的です」

と高橋さんは臨床試験の目標を話す。高橋さんに、今後の発展について聞いた。

「第3世代といわれる*Iclusig(イクルシグ)という薬も欧米で承認されています。とても活性が高く、治療抵抗性の患者さんに期待されます。ただ、臨床試験では少し副作用が出ています。これをいかに予防するかが大事。それをクリアすればすごく有望です。これでしか治せないという遺伝子異常を持っている患者さんもいます。日本でも早く承認して欲しいですね」

医師になって以来、白血病治療の進歩に接してきた高橋さんに、今後への期待を聞いた。

「20年前に医者になったときは、慢性骨髄性白血病は不治の病で、たくさんの患者さんを急性転化で看取りました。今は、薬だけでコントロールできるようになったし、その薬を止められるかもしれないという時代です。より多くの患者さんたちに薬を止めても再発しない条件を見出して、薬を止めても大丈夫という安全・安心した治療戦略を立てたい。診療ガイドラインに『この薬を何年飲んで、遺伝子の量がこうなったら薬を止める』ということを書けるのが私の理想です」

*Iclusig(イクルシグ)=一般名ポナチニブ

同じカテゴリーの最新記事

- 第3世代の新薬も登場! さらに進化する慢性骨髄性白血病の最新治療

- 深い寛解後に 70%が投薬中止可能~慢性骨髄性白血病の治療~

- 治療薬に新たにボスチニブが加わる 慢性骨髄性白血病の最新治療

- 休薬してよいかどうかの臨床試験も始まり、将来的には完治できる可能性も! 効果の高い第2世代薬が登場!慢性骨髄性白血病の治療薬をどう選ぶか

- 慢性骨髄性白血病~新薬の登場で完全治癒への期待がふくらむ 新しい分子標的治療薬がもたらすインパクト

- 一生薬を飲み続けなくてもいい時代が来るかもしれない!? 完全治癒を目指して慢性骨髄性白血病の最新治療

- グリベックの10倍以上の効力を持つ新しい分子標的薬も近々承認 分子標的薬の登場で大きく変わる白血病治療

- 渡辺亨チームが医療サポートする:慢性骨髄性白血病編