第3世代の新薬も登場! さらに進化する慢性骨髄性白血病の最新治療

長期安全性にも注意が必要

現在、3剤の使い分けは、治療の効果、副作用の出方、患者の併存症(持病)の状況を考慮して行われているという。

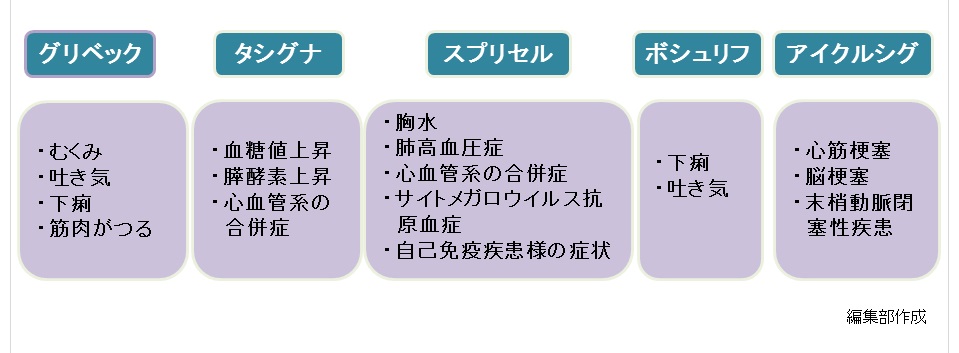

「グリベックは顔を中心にむくみが出る体液貯留(たいえきちょりゅう)、胃腸障害による吐き気、下痢などいくつかの副作用はありますが、それほど重篤なものはありません。一方、タシグナは、血糖値が上がる副作用があり、糖尿病の人には使いにくいですし、長く使うと心血管系の合併症が出てくることがあります。スプリセルも胸水や肺高血圧症、サイトメガロウイルス抗原血症、自己免疫疾患様の症状が出ますので、注意して使う必要があります」(図4)

また、最近では、長期間にわたって薬を服用する人が増えてきたため、薬の長期安全性についても注意喚起がなされているという。

「グリベックは2001年の承認以来、昨年(2016年)で15年が経過し、患者さんの予後改善に大きく寄与してきました。ただ一方で、長期間服用している人が増えてきたため、最近では薬の長期安全性に対して注意が必要とされるようになってきました。グリベックの場合は、長期間使うと慢性腎臓病により腎機能が低下することもあるので、この点注意をしなければいけません。また、タシグナ、スプリセルについても、末梢血管の閉塞や肺高血圧症など心血管系の合併症が起こる可能性もあり、長期安全性の観点から注意が必要です」

効果が高く、長期にわたって薬が服用される分、新たな副作用にも注意する必要が出てきたと言えるだろう。

昨年には第3世代の新薬が登場

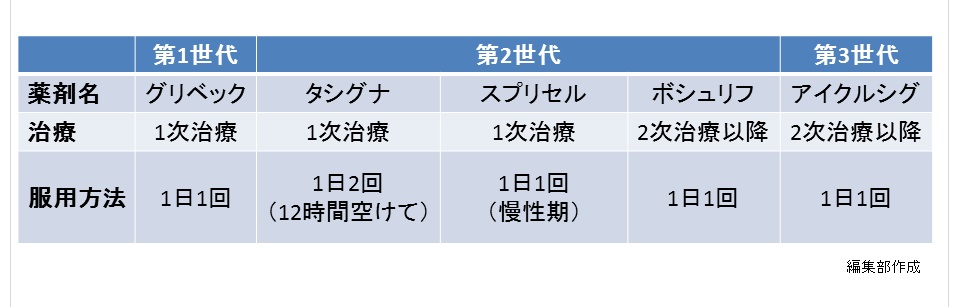

第2世代の薬は、先の2剤に加えて、2014年9月には、*ボシュリフという薬が新たに登場した。初期治療の薬剤に耐性が出た時に、2次治療として使用できる薬だ。ボシュリフも第2世代とあって、その効果はグリベックよりも高い。その一方で、同じ第2世代であるタシグナ、スプリセルと副作用の出方が少し異なり、主なものは下痢で心血管系の合併症は比較的少ない薬剤と考えられているという。

このように副作用に配慮すれば、強い効果を示す既存の分子標的薬だが、BCR-ABL融合遺伝子に「T315I」という変異がある場合、これまでいずれの薬を使っても効果は見られなかった。ところが、2016年11月、この「T315I」変異に対しても効果がある、*アイクルシグ��いう薬が登場し、保険承認された(図5)。

「BCR-ABL遺伝子の変異を獲得した患者さんの中で、『T315I』という変異が見られる人は、割合的には多く、これまでどんな薬剤を使用しても効果はありませんでした。ですから、この『T315I』変異がある患者さんにとっては、最後の頼みの綱とも言うべき薬が出てきたと言えます」

第3世代と言われるこの薬の登場により、5剤による1次、2次治療の流れがしっかりと確立された。その結果として、95%以上の人が良好な予後を保てるようになったと東條さんは語る。

1次治療はグリベック、タシグナ、スプリセルの3剤から、治療効果と副作用、併存症などを考慮して使用されることになる。2次治療ではボシュリフを選択するか、場合によっては1次治療の3剤のうち使用していない2剤を使い、「T315I」変異が判明すればアイクルシグを使用するという流れだ。

ただし、アイクルシグも効果が強力な一方で、心血管系の副作用には注意が必要で、使う量や期間によっては、心筋梗塞や脳梗塞といった血管閉塞性の合併症を発症する恐れもあるため、服用する際には慎重な対応が必要になってくる。

「治療効果については、まず3カ月服用して評価し、効果が不十分と判断された場合には、次の薬に変更することを考慮していきます。今は、薬の選択肢が増えたこと、BCR-ABL遺伝子の発現量を高感度で測定できる血液検査が保険承認されたこと、さらに、早く良い状態(BCR-ABL遺伝子の発現量がより少ない状態)を達成できれば、予後も良好になることがわかってきましたので、早い段階で治療効果を評価するようになってきています。薬を選択する上では、患者さんの病気のリスク、副作用のリスク、コントロールの具合などを考えながら、決定していくことが重要になっています」

*ボシュリフ=一般名ボスチニブ *アイクルシグ=一般名ポナチニブ

がんというよりも慢性疾患という考え方へ

CMLは、〝慢性疾患〟という考え方で、基本的には薬を止めずにずっと服用し続けることが重要だ。しかし最近では、無治療で寛解状態を維持する「テラピーフリーレミッション」という考え方も出ているという。

「患者さんの体内にフィラデルフィア染色体を持つ細胞がごく少数残っていても、休眠状態、あるいは増えないように監視されているのであれば、治療をいったん中止しても大丈夫ではないかという考えが出てきて、検討されています」

フランスの研究グループは、深い寛解状態の患者に対して、グリベック服用を中止して経過を観察するという臨床試験を行った。

ところが、中止後6カ月以内という早い段階で、約60%の人が再発するという結果が出たという。その後タシグナについても同様な試験が行われたが、一部の患者では、寛解の状態を維持できたものの、数十%の患者で再発が認められるという結果になった。

「なぜ、再発する人としない人との二極分化が起こるのか、その原因はわかっていません。傾向としては、薬による治療期間が長く、深い寛解状態(発症時と比較してBCR-ABL遺伝子の発現量が数万分の1以下に減少している状態)を長く維持している患者さんほど、薬を止めても比較的長く良い状態を維持できることがわかっています」

そうした中、今年(2017年)に入り、NCCN(全米総合がん情報ネットワーク)の最新のガイドラインでは、いくつかの条件付きではあるが、「テラピーフリーレミッション」という文言が明記された。

「確かに、薬が非常に効いている一部の患者さんで薬を中止するという考え方はあります。それでも一定の割合で再発するという結果が出ているわけですから、一般的には薬を中止するという選択肢はありません。現時点では、臨床試験の中できちんとモニターしながら行うべきだと考えています」

CMLは、高血圧や糖尿病といった慢性の生活習慣病と同じように、薬でコントロールしながら一生付き合う病気になってきたと言えるだろう。

「高血圧でもきちんとコントロールしなければ、脳出血や心筋梗塞を起こす恐れがあります。それと同じように、CMLも薬を服用し続けることで良い状態を維持し、日常生活を送ることができます。もちろん、最初に適切な治療を行わなければ致死的な疾患であることは間違いありませんが、がんというよりも、一生付き合う慢性疾患になった、そういう時代に入ったと言えるでしょう」

同じカテゴリーの最新記事

- 深い寛解後に 70%が投薬中止可能~慢性骨髄性白血病の治療~

- 治療薬に新たにボスチニブが加わる 慢性骨髄性白血病の最新治療

- 慢性骨髄性白血病 治療薬を飲み続けなくてもよい未来

- 休薬してよいかどうかの臨床試験も始まり、将来的には完治できる可能性も! 効果の高い第2世代薬が登場!慢性骨髄性白血病の治療薬をどう選ぶか

- 慢性骨髄性白血病~新薬の登場で完全治癒への期待がふくらむ 新しい分子標的治療薬がもたらすインパクト

- 一生薬を飲み続けなくてもいい時代が来るかもしれない!? 完全治癒を目指して慢性骨髄性白血病の最新治療

- グリベックの10倍以上の効力を持つ新しい分子標的薬も近々承認 分子標的薬の登場で大きく変わる白血病治療

- 渡辺亨チームが医療サポートする:慢性骨髄性白血病編