早期に見つけるには年1回以上の血液検査を 「貧血」「出血傾向」「抗がん剤経験者」に要注意!

重視される染色体異常

| 核型 | 症例数 | 頻度(%) | |

|---|---|---|---|

| 染色体異常あり | 152 | 45.4 | |

| t(1;7) | 6 | 1.8 | |

| inv(3)またはt(3;3) | 3 | 0.9 | |

| -5または5q- | 36 | 10.7 | |

| -7または7q- | 36 | 10.7 | |

| -5/5q-かつ-7/7q- | 18 | 5.4 | |

| +8 | 34 | 10.1 | |

| 11q23異常 | 4 | 1.2 | |

| 12p異常 | 9 | 2.7 | |

| 13q- | 5 | 1.5 | |

| 20q- | 15 | 4.5 | |

| 3個以上の核型異常 | 59 | 17.6 | |

| 染色体異常なし | 183 | 54.6 | |

| 合計 | 335 | 100 | |

1990年代以降の遺伝子(DNA)技術の急速な発達とともに、骨髄検査では染色体検査も行われるようになった。

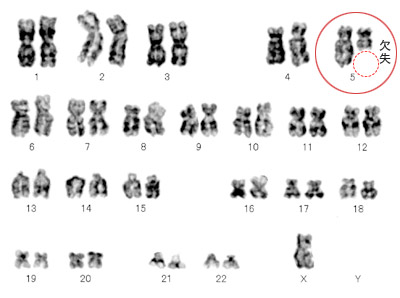

染色体は細胞核の中にあり、その本体は遺伝子である。遺伝子はいわば、人体の臓器や組織の設計図のようなものだ。染色体は合計で23対(1番染色体~22番染色体。残り1対が性染色体)、46本ある。染色体検査は、骨髄異形成症候群の診断法の進歩に大いに寄与していると、通山さんは説明する。

「骨髄異形成症候群の約半数に明確な染色体異常があることは以前からわかっていたのですが、最近の研究で、微細な分子レベルの異常を含めれば、骨髄異形成症候群の7~8割に染色体異常のあることがわかりました。骨髄異形成症候群の診断基準の中心は、これまで血液細胞の形態異常でしたが、今後は染色体異常(遺伝子異常)が大きなウエイトを占めるようになるでしょう。研究が進めば、染色体異常をキーにした新しい病型が増えていくかもしれません」

すでに、08年改訂のWHO分類では、染色体異常による分類として「5qマイナス症候群」が新設された。5qマイナス症候群は、5番染色体長腕部のみに部分欠失があるタイプ。欧米人に多いが、日本人には少ない。芽球の割合が5パーセント未満で、白血病に移行しにくく、予後は比較的よい病型だ。ほかの病型では、血小板が減少するケースも多いが、5qマイナス症候群では、血小板増加がよく見られるのも特徴だ。

予後予測でも染色体異常に注目

病型分類のあと、治療方針決定の際に用いられる予後予測でも、染色体異常が注目されるようになった。

現在、最も普及している骨髄異形成症候群の予後予測法は、1997年にまとめられたIPSS(国際予後スコアリングシステム)。骨髄中の芽球の比率、減少した血球系列の数とともに、染色体異常の種類によって点数をつけ、その点数などによって低リスク、中間リスク1、中間リスク2、高リスクの4段階に分ける。

「IPSSについては、改訂に向けた検討作業が進められているところです。現行のIPSSで用いられる染色体異常の区分は主に3種類ですが、改訂版ではさらに精度の高い、きめ細かいリスク分類ができるようになるでしょう。また、これまでは白血病への移行しやすさ、つまり芽球の比率が重視され、配点も偏っていました。しかし、生命予後に深くかかわる血球減少にも、もっと配点を増やすべきだという意見が出ています」

ちなみに、IPSS改訂版には、全身状態についての評価項目も新設される見通しだという。

「骨髄異形成症候群は全身にかかわる病気のため、合併症の有無などは、治療に大きな影響を及ぼすと考えられるからです」

遺伝子の解析も進んでいる

骨髄異形成症候群の研究は現在、染色体の分子レベルに踏み込んだ段階まで達している。

たとえば、骨髄異形成症候群の約3割で変異しているAML1遺伝子、約2割で変異しているTET2遺伝子などの存在が突き止められている。

個別の染色体では、予後の悪い7番染色体異常にかかわる遺伝子、20番染色体長腕部異常にかかわる遺伝子なども続々と発見されている。

「とくに、5qマイナス症候群の遺伝子研究が最も進んでいると言えるでしょう。すでに染色体異常にかかわる遺伝子が複数見つかっており目下、発病のメカニズムを解析中です」

5qマイナス症候群にかかわる5番染色体長腕部の遺伝子としては、RPS14、SPARC、マイクロRNA(miR-145とmiR-146a)などが有力候補で、一方、通山さんたちはKIF20Aに注目している。

「最近、レブラミド(一般名レナリドミド)という新薬が5番染色体に異常のある骨髄異形成症候群に劇的に効くとわかり、そのおかげでこの領域の遺伝子研究も一足飛びに進みました。たとえば、SPARCは5qマイナス症候群では発現が低下し、レナリドミドを与えると発現が回復する遺伝子。KIF20Aは逆にレナリドミドで処理すると発現が低下する遺伝子で、これらの分子と発病や治療効果との関連が興味深いところです」

遺伝子研究があと一息進めば、5qマイナス症候群の発病のメカニズムが解明できそうだと通山さんは言う。

「5qマイナス症候群を突破口として、謎の多かった骨髄異形成症候群全体の発病のメカニズムもわかってくるかもしれません。そうなれば、骨髄異形成症候群の診断法は大きく塗り替わり、治療法の飛躍的な進歩も望めるでしょう」

通山さんは、明るい表情でそう語った。

同じカテゴリーの最新記事

- 日本での新薬承認が待たれる 骨髄異形成症候群の最新薬物療法

- 骨髄異形成症候群(MDS)の正体を知ろう 高リスクの骨髄異形成症候群にはビダーザが決定打。今後の新薬承認に期待

- 造血幹細胞移植患者のリハビリは「継続する」ことが大切

- リスクに応じた治療戦略がカギ 骨髄異形成症候群の最新治療

- レブラミドやビダーザなどの新薬で治療成績は向上 新薬で白血病への移行をストップ!骨髄異形成症候群の最新治療

- 治療法がなかなかなかった難治性の病気に、延命への希望が生まれた 2種類の薬の登場により骨髄異形成症候群の治療は新時代へ!

- 大型新薬の登場で、薬物療法の選択肢が広がっている 完治も期待できるレブラミド。高リスクに有効な新薬も承認間近

- あなたの骨髄、血液細胞は大丈夫ですか? 要注意は高齢、抗がん剤、放射線被曝