悪性リンパ腫は病型ごとに適切な治療を

初回治療はR-CHOP療法

びまん性大細胞型B細胞リンパ腫の初回治療では、化学療法が行われる。標準治療は、*リツキサン、*エンドキサン、*アドリアシン、*オンコビン、*プレドニンを併用するR-CHOP療法で、3週間隔で投与する。

◆進行期……R-CHOP療法6コース

◆限局期……R-CHOP療法6コース、あるいはR-CHOP療法3コース+局所放射線療法

「リツキサンは十数年前から使われるようになった分子標的薬、プレドニンはステロイド薬、他の3剤は従来からの抗がん薬です。R-CHOP療法の1回目は、点滴しているときに発熱などの症状が出るため、入院して行い、2回目以降は外来で行うのが一般的です」

R-CHOP療法で最も問題となる副作用は好中球減少症である。好中球が減ると、免疫能が低下して感染症を起こしやすくなってしまう。

「とくに高齢者は感染症を起こしやすいので、好中球をきちんとコントロールしていくことが大切。そのためにG-CSF(顆粒球コロニー刺激因子)を治療と治療の間に使用する方法があります」

G-CSFは好中球の減少を防ぐのに効果的だ。毎日注射する必要があるため、かかりつけ医の協力を得てこの注射が行われることもある。

「高齢者の中には、ステロイド薬のプレドニンを急にやめることで、離脱症状のだるさを訴える人がいます。高齢者特有の副作用です。この症状は、治療の間にも低用量のステロイド薬を使用することで抑えられます」

R-CHOP療法を行うと、8~9割の人は完全寛解(CR)となる。画像検査の結果、病変が消えたか、生きた腫瘍細胞が残っていない状態だ。初回治療後の効果判定で完全寛解になれば、あとは定期的な経過観察となる。

ただ、完全寛解になっても再発することがある。とくにリスク因子(61歳以上、全身状態[PS]が悪い、リンパ節以外の病変あり、進行期など)を多くもっている人ほど再発しやすい。

*リツキサン=一般名リツキシマブ *エンドキサン=一般名シクロフォスファミド *アドリアシン=一般名ドキソルビシン *オンコビン=一般名ビンクリスチン *プレドニン=一般名プレドニゾロン

再発後は条件により自家移植も

初回治療で完全寛解にならなかった場合と、完全寛解になったが再発した場合には、R-CHOP療法とは異なる薬剤の組み合わせで化学療法が行われる。この治療をサルベージ治療(救援化学療法)という。

「65~70歳未満の人なら、サルベージ治療を繰り返すだけより、自家移植を行うほうが、治せる可能性が高くなります。若��患者さんはもちろん、高齢者でも、65~70歳までなら自家移植を考えます。ただ、毒性の強い治療なので、それ以上の年齢では行っていません」

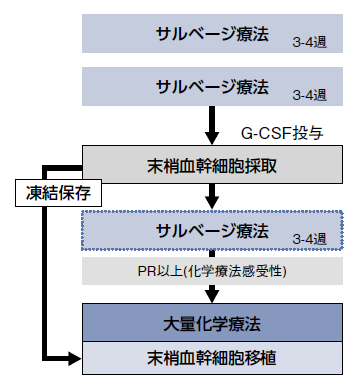

自家移植は次のように行われる(図4)。サルベージ治療を行った後、血液中から末梢血幹細胞だけを選択的に採取し、それを凍結保存しておく。末梢血幹細胞は、赤血球や白血球や血小板になる元の細胞である。次に大量化学療法という極めて強力な化学治療を行い、腫瘍細胞を徹底的にたたいてから、凍結しておいた末梢血幹細胞を輸注する。すると、その幹細胞から、赤血球や白血球や血小板が増えていくのである。

「この治療を行えると、だいたい半分の人が治ります。高齢などの理由で自家移植ができない場合には、治すことを目指した治療は難しくなります」

濾胞性は経過観察も選択肢に

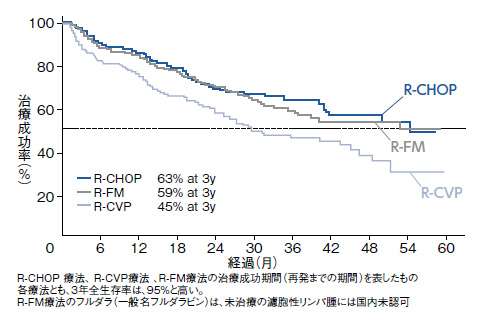

濾胞性リンパ腫は進行が遅いのが特徴だ。化学療法は、R-CHOP療法かR-CVP療法(R-CHOP療法からアドリアシンを除いた治療)が行われる。よく効くが、再発までは防げない(図5)。

「症状がある場合と、ない場合があります。症状があれば化学療法が行われますが、完全寛解になっても、長期的にはいずれ再発してしまいます。症状がない場合は、強力な治療は勧めません。無治療での経過観察が一般的で、リツキシマブの単独療法という選択肢もあります」

無治療経過観察の場合、診察と血液検査を3カ月に1回受け、画像検査を半年から1年に1回受ける。症状が出てくれば、化学療法が始められる。

「無治療経過観察を選択した場合、治療を開始するまでの期間は、中央値で55カ月。だいたい4~5年ほどは、治療せずに過ごせることになります」

濾胞性リンパ腫は、びまん性大細胞型B細胞リンパ腫に変化することがある。その場合には、びまん性大細胞型B細胞リンパ腫の治療が行われる。

MALTリンパ腫はピロリ菌除菌

MALTリンパ腫の多くは胃にできる。胃炎のような病変のことが多く、潰瘍や腫瘤ができることもある。胃にできる場合は、胃粘膜にいるピロリ菌が関与していると考えられている。

「ピロリ菌検査の結果が陽性で、胃に限局したMALTリンパ腫なら、ピロリ菌の除菌だけで7~8割は治ります」

ピロリ菌の除菌は、胃酸を抑えるプロトンポンプ阻害薬(PPI)と抗菌薬を1週間服用するだけ。除菌が成功すれば、数カ月~1年ほどで治る。これで治らない場合でも、胃に限局している場合は、局所の放射線治療でほぼ治すことができる。

同じカテゴリーの最新記事

- 病勢をうまくコントロールして共存 原発マクログロブリン血症/リンパ形質細胞性リンパ腫(WM/LPL)の最新治療

- 希少がんだが病型が多い皮膚リンパ腫 なかでも圧倒的に多い「皮膚T細胞リンパ腫」の最新治療

- 再発・難治性の悪性リンパ腫のCAR-T細胞療法 キムリアに続き新薬が次々と登場!

- 古典的ホジキンリンパ腫に免疫チェックポイント阻害薬が承認 慎重な投与時期の検討が必要、重篤な合併症にも注意

- 悪性リンパ腫治療の最近の動向

- 血栓症リスクを知り、血液がんの治療中は症状に早く気づき受診を

- 造血幹細胞移植患者のリハビリは「継続する」ことが大切

- 病型ごとに治療の開発が進む B細胞性リンパ腫

- 小児がんの新薬開発で再発治療の充実を!