悪性リンパ腫は病型によって化学療法や経過観察が選択肢に

濾胞性リンパ腫

進行期は腫瘍量によって治療法が変わる

濾胞性リンパ腫(FL)は、病気の進行が比較的遅いタイプ(低悪性度)だ。リンパ節が腫れる以外は、発熱、体重減少、寝汗などの自覚症状が出にくいので、気付かずに病気が進行しているケースも多い。年々増加傾向にあり、最近は30~40歳代にもみられる。何回も再発するのが特徴だ。

ときにDLBCLに移行するが、その後の予後はとても悪い。

「FLには標準治療がたくさんあります。経過がゆっくりしている中で、早期に見つかるか、病気が進行してから見つかるかで腫瘍の大きさに差がある。腫瘍の量によって治療法を変えていこうというスタンスです。治療法がたくさんある大きな理由は、どれもよく効くことが多いのだけれど、残念ですが、DLBCLと違って治癒ができないということもあります」

FLの限局期の診断頻度はかなり低い。塚崎さんによると1割もないという。ガイドラインでは、局所制御のために放射線治療を推奨しているが、最近はリツキサンなどの有効な薬が出てきたため、あまり行われていない。進行期は、腫瘍の量によって治療法が考慮される。リンパ節の大きさで7.5cm以上が1個、あるいは3cm以上が3個以上、臓器障害(骨髄浸潤による貧血など)などが判断基準となる。高腫瘍量であれば、リツキサンを併用した上で、CHOP、CVP(エンドキサン+オンコビン+プレドニン)、*トレアキシンなどの化学療法が行われる。

腫瘍量が少なければ、無治療経過観察、リツキサン単独療法も標準治療の1つになっている。無治療経過観察は患者さんには不安なものだが、塚崎さんは「これを患者さんにうまく提示することは血液内科医の重要な仕事の1つ」という。

「この病気は根治ができませんが、低腫瘍量が高腫瘍量になるのに1カ月かかる患者さんもいれば、5年、10年先になる方もいます。また、10~20%はFLがあっても自然に腫瘍の量が減る場合もあるのです。そのような観点から高腫瘍量になるまで経過観察をします。リツキサンの単独療法も、低腫瘍量の方には魅力的だと思います。標準治療の幅が広いと思っていただきたい」

FLの治療では、再発したとき初回より弱い抗がん薬を使う場合もある。初回は高腫瘍でも、ゆっくり再発してきたら低腫瘍量の場合もあるだからだ。また、FLのような低悪性度リンパ腫では、繰り返し抗がん薬治療をするため、2次発がんについても注意が必要になるという。「長期的に見て、2次性の白血病などが起こる可能性があることも、とくに比較的若い患者さんでは考慮する必要があります」

新薬では、DLBCLと同様に複数の薬で有用性が検証されている段階だ。

*トレアキシン=一般名ベンダムスチン

マルトリンパ腫

ピロリ菌の除菌が有効

体内には、粘膜とリンパ球の複合組織(MALT)があるという新しい概念が提唱され、この組織から発生するB細胞性リンパ性腫瘍が「マルトリンパ腫」と分類されるようになった。

「多くは胃にできるのですが、甲状腺や肺などの臓器でも慢性炎症をベースとして腫瘍が発生します。昔は偽性リンパ腫といって、手術や化学療法が行われてきました。それが1985年前後にこの病態は慢性胃炎から起こってきて、そこにいるピロリ菌を除菌してみてはどうかということになりました。試してみると本当に効くことが明らかになりました」

ピロリ菌の除菌は9割以上で達成され、マルトリンパ腫の約6割が完全寛解、2割以上が部分寛解となり、その後は長期にわたり寛解することが多い。マルトリンパ腫はDLBCLに移行するものがあるので、除菌を実施することの意味は大きい。

一方で、染色体転座のパターンがあるタイプのものは除菌が効きにくい。その場合は放射線治療が選択される。抗がん薬よりも局所に効くので、低線量で照射を行うことによって長期寛解を得ることが期待できる。

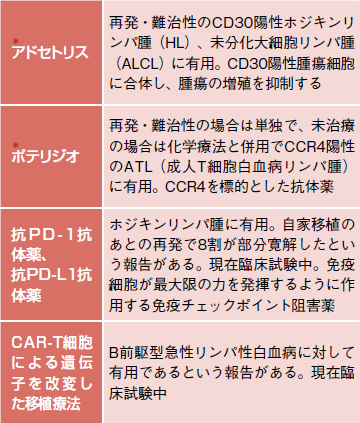

悪性リンパ腫では、ほかの病型に関しても様々な新薬や治療法が開発中だ(表4)。

*アドセトリス=一般名ブレンツキシマブベトチン *ポテリジオ=一般名モガムリズマブ

同じカテゴリーの最新記事

- 病勢をうまくコントロールして共存 原発マクログロブリン血症/リンパ形質細胞性リンパ腫(WM/LPL)の最新治療

- 希少がんだが病型が多い皮膚リンパ腫 なかでも圧倒的に多い「皮膚T細胞リンパ腫」の最新治療

- 再発・難治性の悪性リンパ腫のCAR-T細胞療法 キムリアに続き新薬が次々と登場!

- 古典的ホジキンリンパ腫に免疫チェックポイント阻害薬が承認 慎重な投与時期の検討が必要、重篤な合併症にも注意

- 悪性リンパ腫治療の最近の動向

- 血栓症リスクを知り、血液がんの治療中は症状に早く気づき受診を

- 造血幹細胞移植患者のリハビリは「継続する」ことが大切

- 病型ごとに治療の開発が進む B細胞性リンパ腫

- 小児がんの新薬開発で再発治療の充実を!