古典的ホジキンリンパ腫に免疫チェックポイント阻害薬が承認 慎重な投与時期の検討が必要、重篤な合併症にも注意

免疫チェックポイント阻害薬の登場

オプジーボは、2014年に悪性黒色腫を対象に承認された抗PD-1抗体と呼ばれる薬剤。以後、肺がんなどに適応拡大され、16年にcHLも対象となった。がん細胞を直接攻撃するのでなく、ヒトの免疫の働きを促す「がん免疫療法薬」だ。2週間に1度点滴投与(3mg/kg)される。適応要件は「再発または難治性」のcHLとされ、承認時のデータでは「日本で実施された第Ⅱ相臨床試験 (ONO-4538-15)において、中央判定による奏効率は75.0%(95%Cl [信頼区間]:47.6 – 92.7)」とされている。

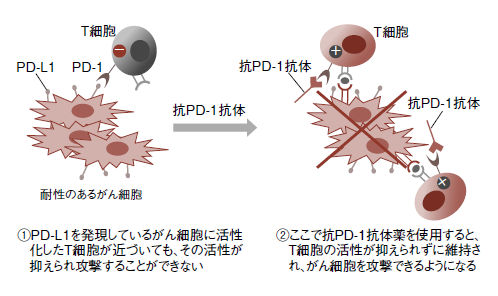

がん細胞では、PD-L1という分子を細胞表面に持っている。この物質がT細胞のPD-1受容体と結合すると、T細胞ではがん細胞への攻撃にブレーキがかかってしまうことが分かり、その経路を阻害する薬剤として開発された。オプジーボはT細胞のPD-1に結合して、がん細胞のPD-L1との結合を阻止することにより、免疫機能が作用するようにしてT細胞のがん細胞を攻撃する力を高める(図3)。

蒔田さんは「オプジーボはいろいろながん種に対して研究が進められていますが、その中でも特にcHLで高い有効性が確認されています」と歓迎する。その上で、「非常に有効ではあるのですが、治癒的な治療選択ではないことや、免疫関連の合併症についても理解しておかなければなりません」と使い方に慎重な姿勢を呼びかける。

オプジーボはいつ使う?

では、オプジーボが投入されるのはどの時期か。

蒔田さんは「使用するシチュエーションは、基本的にはアドセトリスが効かない場合、副作用のためにアドセトリスが使用できない場合、あるいは一度アドセトリスが効いた後、再発した場合が良い適応です。免疫チェックポイント阻害薬がアドセトリスより優れているというデータは現時点ではありません」と慎重に選択することが重要としている。

非常に高い奏効が得られるのは確かだが、治癒が得られるというデータはまだない。基本的に再発であっても自家移植ができるなら、まず自家移植、適応がなければアドセトリスを使い、それでも十分な治療効果が得られないならオプジーボを検討する、というのが現在の治療方針という。

「それより前の段階で免疫チェックポイント阻害薬を使うことが適切かどうかは���現時点では明らかではありません」としている。今はアドセトリスとキイトルーダを比較する第Ⅲ相試験が進行している。

これまでにない合併症も

「免疫チェックポイント阻害薬は高い奏効を示しますが、決して治癒的ではありません。自家移植は約50%の確率で治癒が得られるかもしれないので、その適応があるならば、まずはそちらを検討します」

免疫チェックポイント阻害薬の使用において、蒔田さんが気にするのは合併症だ。頻度は高くはないが、劇症1型糖尿病、内分泌異常、甲状腺機能障害、肺障害などが想定され、ひとたび起こるとかなり重篤になるケースもあるという。

蒔田さんは「ひとたび起こるとなかなかマネジメントが難しい重篤な副作用も少なくありません。これまでの抗がん薬とは毒性の種類が全く異なるので、慎重な対応が必要になります。決して“夢の薬”ではありません。適応があるならば積極的に使うべきですが、他に確立した標準治療がある患者さんに使う意味はありません。特にcHLはこれまでのエビデンス(科学的根拠)が蓄積されており、再発した後でも自家移植という治癒的選択肢があります。すぐに免疫療法に飛びつくのはよいこととは言えません」と話す。

さらなる新薬開発も

蒔田さんが所属する国立がん研究センター中央病院は現在進行中の、PD-L1阻害薬*durvalumab デュルバルマブ(一般名)の国際共同治験にも参加している。オプジーボが免疫チェックポイントのPD-1という分子を対象にしているのに対し、PD-L1はがん細胞側の分子。「免疫チェックポイントの関係を免疫細胞側から断つか、がん細胞側をターゲットにして阻害するかということです。難しいのは、免疫チェックポイントにかかわる分子はほかにもいくつかあって、1対1ではない組み合わせで結合してきます。どの分子を阻害するのが良いのか、複数阻害するのはどうなのか。併用すれば有害事象は増えます。どういう組み合わせが良いのか検討するのも今後の課題」としている。

最後に、オプジーボについて蒔田さんは「適切な投与法の検討が必要です。稀であっても重い副作用も起こり得ます。より早い段階から免疫チェックポイント阻害薬を用いるのが良いのか、また何コースか行なって寛解に至ったら止められるのか、といった検討も期待されます。その他,バイオマーカーなど,どのような患者さんがこうした治療の恩恵を受けられるか、という検討も期待されます」と述べ、実際の使用における慎重な対応の必要性を強調している。

*デュルバルマブdurvalumab(一般名):PD-L1阻害薬