“不治の病”とされていた血液がん。治療法の進歩で、治癒が目指せるがんへ これだけは知っておきたい! 血液がんの基礎知識 悪性リンパ腫編

悪性リンパ腫には早期治療が有効

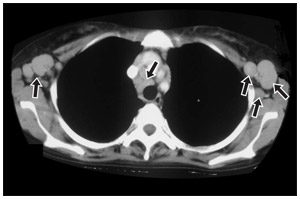

矢印で示すところが、胸部にできた悪性リンパ腫

悪性リンパ腫は、白血球の一種であるリンパ球ががん化することで起こる病気。がん化した細胞が、リンパ節、胸腺、脾臓、扁桃腺、リンパ管などのリンパ系組織で増殖し、塊を作るのが特徴だ。

悪性リンパ腫は、ホジキンリンパ腫と非ホジキンリンパ腫に分類することができる。

「ホジキンリンパ腫は欧米には多いのですが、日本人には少なく、日本人の悪性リンパ腫は約9割を非ホジキンリンパ腫が占めています」

症状として現れるのは、リンパ節などの腫れやしこりだ。ホジキンリンパ腫の場合、首のリンパ節、わきの下のリンパ節、脾臓という順番で病巣が広がっていく。非ホジキンリンパ腫は、どこから発生するか決まっていない。首、わきの下、鼠径部などのリンパ節から始まることが多いが、縦隔(左右の肺を隔てる部分)のリンパ節や腹部のリンパ節から発生することもある。中には皮膚に出てくるケースもあるという。

「どこから発生しようと問題ではありません。患者さん自身がしこりに気づくこともあれば、胸が痛むので検査を受けたところ、縦隔にしこりが見つかるということもあります」

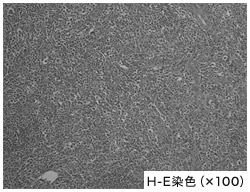

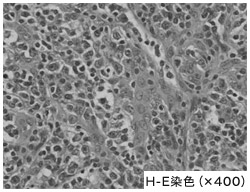

悪性リンパ腫が発見されたら、組織を採取して病理検査を行い、ホジキンか非ホジキンかを調べる。そして、非ホジキンだった場合には、どのようなタイプの悪性リンパ腫なのか、組織診断が行われる。

リンパ球には、B細胞、T細胞、NK細胞などの種類がある。そのため、非ホジキンリンパ腫も、B細胞性、T/NK細胞性に分類される。また、進行の速さにより、年単位で進行する低悪性度、月単位で進行する中悪性度、週単位で進行する高悪性度に分類されている。

次に広がりを調べる。悪性リンパ腫は血液がんだが、リンパの流れに乗って徐々に全身に広がるため、がんの広がりを示す病期(ステージ)があるのだ。

▼1期……リンパ節の症状が1領域に限られる場合。

▼2期……複数個所にしこりがあるが、横隔膜の上か下のどちらかに限られている場合。

▼3期……横隔膜の上下どちらにもある場合。

▼4期……肝臓、肺、骨髄などにも広がっている場合。

「病期によって治療成績は異なります。1期か2期なら治りやすいのですが、3期や4期になると、治癒しにくくなります。そのため、悪性リンパ腫は早期発見、早期治療が大切です」

組織のタイプと病期以外に治療成績に関係するのが、症状の有無だ。現れている症状によって、AとBに分類されている。リンパ節が腫れているだけで、他に症状がないのがA。10パーセント以上の体重減少、過剰な寝汗、38度以上の発熱などがあるのがBで、こちらのほうが予後は悪い。

Bに分類される症状が現れるのは、リンパ腫細胞がサイトカインという特殊なたんぱく質を放出し、体にダメージを与えるためだという。そういった機能性を持つ悪性リンパ腫のほうが、予後は悪くなるのだ。

治療は薬物療法が中心で、必要に応じて造血幹細胞移植が行われている。

非ホジキンリンパ腫の中で最も多いのは、びまん性大細胞型B細胞リンパ腫だが、これに対しては、R-CHOP療法が行われている。エンドキサン(一般名シクロホスファミド)、アドリアシン(一般名ドキソルビシン)、オンコビン(一般名ビンクリスチン)、プレドニン(一般名プレドニゾロン)を併用するCHOP療法に、分子標的薬のリツキサン(一般名リツキシマブ)を加えた治療法だ。

「現在では、世界中でこの治療が行われています。R-CHOP療法を3週間おきに8コース行うのが基本です」

リツキサンは、B細胞性リンパ腫に効果を発揮する分子標的薬。B細胞性以外の非ホジキンリンパ腫に対しては、リツキサンを加えないCHOP療法が、標準的な治療法とされている。

CHOP療法やR-CHOP療法が効かない場合や再発の患者さんには、ESHAP療法などの強力な化学療法が行われる。ESHAP療法は、シスプラチン(商品名ランダなど)、キロサイド(一般名シタラビン)、メドロール(一般名メチルプレドニゾロン)を併用する治療法である。これでも十分な効果が得られない場合には、移植が行われることがある。

ホジキンリンパ腫の治療の基本は化学療法で、ABVD療法が中心になる。アドリアシン(一般名ドキソルビシン)、ブレオ(一般名ブレオマイシン)、エクザール(一般名ビンブラスチン)、ダカルバジン(一般名も同じ)の併用療法である。

血液がんの治療は進歩し続けている

この20年ほどで血液がんの治療は大きく進歩した。その中心となっていたのが分子標的薬である。最初に登場した分子標的薬は、急性前骨髄球性白血病の治療に使われるベサノイドだった。

「多くの物質の中からビタミンA誘導体が効果的であることが突き止められました。この物質は、がん化の原因となっている染色体の異常な働きを正常化させる構造を持っていたのです」

次に登場したのはグリベック。この薬は、原因となる染色体異常にぴったりはまる構造を、コンピュータで計算して作り出された。この研究の中から、同じターゲットを持つタシグナ、スプリセルといった分子標的薬も誕生している。

また、悪性リンパ腫の治療ではリツキサンが、多発性骨髄腫の治療ではベルケイドが、時代を画する薬として治療成績の向上に大きく貢献した。

「分子標的薬は、ある標的を持つ患者さんに効果を発揮する薬なので、すべての血液がんに恩恵がもたらされたわけではありません。したがって、分子標的薬が登場した分野では治療は大きく進歩しましたが、それ以外の分野では、あまり変わっていないのが実情です」

ただし、分子標的薬の開発は現在も急ピッチで進められている。新しい標的を持つ薬が登場することで、これからも治療成績は向上していくに違いない。 また、治療を取り巻く周辺の進歩も、治療成績に大きく影響していると鈴木さんは言う。

「かつては血液がんの患者さんが感染症で亡くなることがよくありました。現在では、無菌室など設備の充実、抗生物質、抗真菌薬、抗ウイルス薬の進歩、白血球を増やすG-CSF(顆粒球コロニー刺激因子)などの普及で、感染症の危険性はかなり低下しています」

キードラッグの登場は治療を大きく変えるが、こうした支持療法の進歩も、実際の治療では大きな役割を果たしている。

日赤医療センター血液内科の無菌室病棟を見学させてもらった(写真参照)。何の変哲もない病棟に見えるが、天井から常に高性能のHEPAフィルターで除菌された空気が出ており、病室、廊下、ナースステーションを含め、病棟全体が無菌状態に保たれているのだ。こういった部分の進歩も、血液がん治療を大きく変えてきている。

闘病意欲を持つことが免疫の働きを高める

血液がんの治療に長く携わってきた鈴木さんは、患者さんが闘病意欲を持っていないと、治療はなかなかうまくいかないと指摘する。

「前向きな気持ちで治療に取り組むことが大切です。そういった精神面が、治療結果に反映するという印象を持っています。血液がんが治癒するときには、薬の力だけに頼るのではなく、免疫力も動員してがん細胞を攻撃しています。そこで、免疫を十分に働かせるためにも、治療に対して意欲的になっていてほしいのです」

鈴木さんがもう1つ指摘するのは、薬に対する考え方だ。薬物療法の説明をすると、副作用のことばかり気にする人がいるが、こういうタイプの患者さんは、治療があまりうまくいかないことが多いというのだ。

「副作用ばかり気にしていないで、この薬はどう効くのか、どのくらい効くのか、ということにもっと関心を持ってほしいですね」 明るく前向きな気持ちで治療に取り組む。それが治療効果を上手に引き出すコツなのかもしれない。

同じカテゴリーの最新記事

- 病勢をうまくコントロールして共存 原発マクログロブリン血症/リンパ形質細胞性リンパ腫(WM/LPL)の最新治療

- 希少がんだが病型が多い皮膚リンパ腫 なかでも圧倒的に多い「皮膚T細胞リンパ腫」の最新治療

- 再発・難治性の悪性リンパ腫のCAR-T細胞療法 キムリアに続き新薬が次々と登場!

- 古典的ホジキンリンパ腫に免疫チェックポイント阻害薬が承認 慎重な投与時期の検討が必要、重篤な合併症にも注意

- 悪性リンパ腫治療の最近の動向

- 血栓症リスクを知り、血液がんの治療中は症状に早く気づき受診を

- 造血幹細胞移植患者のリハビリは「継続する」ことが大切

- 病型ごとに治療の開発が進む B細胞性リンパ腫

- 小児がんの新薬開発で再発治療の充実を!