がん細胞にくっつき放射線を放つ治療で治療困難な患者さんにも希望が 難治性B細胞リンパ腫に放射免疫療法

完全寛解は60パーセント

従来の治療よりはるかに有利

治療には約1~2週間かかります。まずゼヴァリンを使用できるかどうかの事前チェックを行い、本番の治療を実施します。

もしがん細胞が骨髄中にたくさんあれば、そこにゼヴァリンが集積し、がん細胞とともに骨髄も破壊してしまいます。そこで、事前に骨髄中の悪性リンパ腫細胞が25パーセント以下であることを確認する必要があります。

その上で、イットリウム90の代わりに、イリジウム111という検査用の放射線物質を結合させたゼヴァリンを注射し、骨髄をはじめとする臓器への集積がないことを確認します。

ただし、事前のチェックで骨髄への放射性物質の取り込みがないことを確認していても、治療後1~2週間以内の早期に骨髄が機能しなくなってしまうことがあります。その理由として、これまでの治療回数や加齢による骨髄機能の低下が考えられます。

また、この治療は放射線治療の一種なので、強い骨髄機能の低下によって輸血をするなどのリスクも約1割前後あります。教科書的には、ゼヴァリンの治療で白血球が最も減るのは、治療の1.5カ月後と言われています。

Witzig et al. Clin Oncol 2002; 20: 2453-2463

しかし、近畿大学で約30人を治療したところ、約15パーセントは1~2週間前後から白血球が激減しました。そのため、最低治療直後から1~2週間ごとに骨髄のチェックをする必要があると思われます。

リツキシマブ単体とゼヴァリンとの治療効果を比べた臨床試験では、ゼヴァリンに圧倒的な効果が出ています(図4)。腫瘍の面積が半分以下になる「部分寛解」の割合は、リツキシマブ単独の56パーセントに対して、ゼヴァリンでは80パーセントでした。��に、腫瘍が消えた状態の「完全寛解」は16パーセントに対して30パーセントと、倍になっています。ゼヴァリンのほうが、ワクチン単独にくらべてはるかに有利と言えます。

また、一般の治療とゼヴァリンを使った治療とを比較した臨床試験もあります。治療4年後の「完全寛解」の割合は、一般の治療の約40パーセントに対してゼヴァリンでは約60パーセントと、15パーセント以上の差がついています。

眼の悪性リンパ腫では生活の質を大きく改善

近畿大学でも、ゼヴァリンによる完全寛解は60パーセントにのぼっています。部分寛解を合わせた奏効率は80パーセントです(図5)。

| ゼヴァリン治療 | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 患者数 | 認定 数 | 全奏 効数 | 完全 寛解 | 不確定 完全寛解 | 部分 寛解 | 安定 | 増悪 |

| 総患者数 (n=15) | 12 | 80.0 (60.0) | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 |

| ろ胞性リンパ腫 患者 (n=9) | 7 | 77.8 (71.4) | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |

| びまん性 大細胞リンパ腫 患者 (n=3) | 3 | 100.0 (66.7) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |

低悪性度のリンパ腫で、抗がん剤が効かなくなった5人と再発した10人の計15人の治療結果です。患者さんの平均年齢は63歳で、臨床病期は1から4まで含まれます。

副作用の面では、ほぼ全例で血液毒性が強く出ました。貧血が10例、白血球と血小板の減少14例。輸血した人は約1割で、命にかかわった例はありません。血液毒性以外では、かゆみのある皮膚炎が5例、呼吸器症状が4例、目がかゆい、ちょっと息苦しいといった軽いアレルギー症状が3例でした。

完全寛解の状態がずっと続いている患者さんたちもいます。

たとえばAさん(50歳代女性)は、低悪性度の「ろ胞性リンパ腫」が、悪性度の高い「びまん性大細胞型リンパ腫」に変わった例です。

R-CHOP療法などの治療後、薬が効かなくなり、リンパ節に再発しました。2009年2月にゼヴァリンを使用したところ、腫瘍がきれいに消えました。現在も再発はありません。それまで腫瘍が完全に消えたことはなく、Aさんはずっと憂うつな状態でした。今は、人生に対して比較的前向きな感覚を持つことができています。

また、Bさん(70歳代男性)は、MALTリンパ腫が眼にできていました。腫瘍で眼が圧迫されるために物が二重に見え、気分が悪く、日常生活に差し支えがありました。R-CHOP療法を行いましたが、眼の腫瘍は完全には消えませんでした。

それが、2009年2月にゼヴァリンを使用すると、使用後74日目でほぼ消えました。さらに288日には、完全に消えました。腫瘍が少し残っていても、経過をみていると、放射線の遠隔効果でさらに腫瘍は小さくなることもあります。Bさんは、頭痛やめまいから解放されました。

眼の外側にできた単独のリンパ腫には、放射線をかける治療法が推奨されています。ただ、副作用で涙が出にくくなったり、白内障や網膜症になったりする可能性はゼロではありません。ゼヴァリンを使えば、そのようなリスクを低下させることができます。

働き盛りのCさん(40歳代男性)には、腫瘍が3カ所あり、入退院を繰り返していました。仕事に差し支えがあり、会社から「永久に年1~2回長期に休むのか」と言われていました。

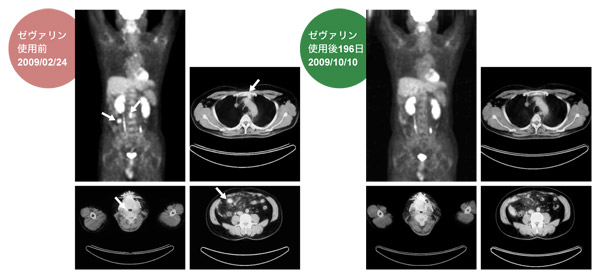

2009年2月にゼヴァリンを使用し、半年後に腫瘍が消失しました(写真)。その後、自己移植(自家末梢血幹細胞移植)に入られました。この治療によってゴールが見えたと言えます。

一生に1度きりの治療

最初に行うのが効果的?

現在、ゼヴァリンによる治療は、一生に1回だけしか保険で認められていません。マウスの抗体を一部使っているので、アナフィラキシーショック(*)の恐れがあるから、と言われています。1回に500万円かかるという、経済的問題も大きいのでしょう。

ゼヴァリンの治療での患者さんの負担額は、高額療養費の制度によって8万円前後になります。すると、患者さんにいったん約482万円を病院窓口でお支払いいただかなくてはいけないことになります。それは大変なので、患者さんには、事前に市町村に支払額の前払いをしてもらう「高額医療費受領委任払い」の制度を利用していただくことになります。

また、イットリウム90はフランスから取り寄せます。使用期限がある物質なので、治療のキャンセルは2週間前までとなっています。最近はこの治療を行う医療機関が増えているので、早めにオーダーしないと少し待つ可能性もあります。

では、一生に1度きりのこの治療をいつ行うのがいいかという疑問が湧きます。

何度も抗がん剤治療を行っていると、骨髄が弱ってきます。そこへゼヴァリンの治療を行うと、放射線の影響が強く出て、骨髄抑制が強く出てきます。また、治療を繰り返すと、抵抗性の強い腫瘍だけが残ることになります。そういうことを考えると、最初からゼヴァリンの治療を行えば、もっと治療成績はよくなることが期待されます。

さらに、ゼヴァリンと抗がん剤を組み合わせた治療を最初に行えば、もっと効率がいい可能性があります。R-CHOP療法単独と、R-CHOP療法+ゼヴァリンを比較した臨床試験の結果が第42回米国臨床腫瘍学会(ASCO)の年次総会において発表されています。完全寛解率が抗R-CHOP療法後の35.7パーセントから、ゼヴァリン使用による治療後には89.3パーセントに引き上げられました。ただ、副作用の危険性はまだはっきりしていないので、今はまだ行われていません。

ゼヴァリン療法は、日本ではまだ歴史も浅く、行っている機関も限られていますが、今後さまざまな治療法との併用が検討されれば、さらに期待の持てる治療法となりえるものと信じられています。

*アナフィラキシーショック=急性アレルギー反応の1つで、急激に意識障害などの症状があらわれると生命をおびやかす状態に陥ってしまうこともある。

同じカテゴリーの最新記事

- 病勢をうまくコントロールして共存 原発マクログロブリン血症/リンパ形質細胞性リンパ腫(WM/LPL)の最新治療

- 希少がんだが病型が多い皮膚リンパ腫 なかでも圧倒的に多い「皮膚T細胞リンパ腫」の最新治療

- 再発・難治性の悪性リンパ腫のCAR-T細胞療法 キムリアに続き新薬が次々と登場!

- 古典的ホジキンリンパ腫に免疫チェックポイント阻害薬が承認 慎重な投与時期の検討が必要、重篤な合併症にも注意

- 悪性リンパ腫治療の最近の動向

- 血栓症リスクを知り、血液がんの治療中は症状に早く気づき受診を

- 造血幹細胞移植患者のリハビリは「継続する」ことが大切

- 病型ごとに治療の開発が進む B細胞性リンパ腫

- 小児がんの新薬開発で再発治療の充実を!