あきらめない! 飛躍的進歩を遂げる悪性リンパ腫の最新治療

リツキサンの登場で治療に変化

各種多剤併用療法も、CHOP療法を上回る生存率を示せなかった

では、実際の治療はどうか。

びまん性大細胞型B細胞性リンパ腫の場合、治療を大きく進展させたのが、リツキサン*だ。

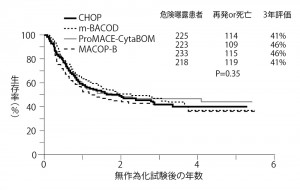

1960年代にCHOP療法*と呼ばれる4剤併用療法が登場し、治療の基本になった。その後、1980年代には様々な抗がん薬が登場し期待されたが、「1993年に行われた比較試験で、結局生存率は変わらないことがわかり、CHOP療法が標準治療と決まったのです」と大間知さんは振り返る(図4)。

しかしその状況を一気に変える薬剤が登場する。それがリツキサンだった。

リツキシマブを併用することで生存率は大きく改善した

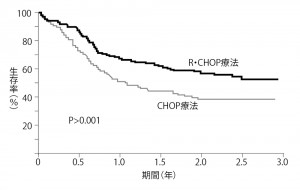

リツキサンはCD20というB細胞上の抗原にとりつく抗体。これをCHOP療法と併用することで、生存率が20%ほど上乗せされたのだ。現在、進行期の標準治療はリツキサンを併用したR-CHOP療法になっている(図5)。

一方、ろ胞性リンパ腫など低悪性度のリンパ腫は、「進行が遅いので、診断がついてすぐに治療をしても、少したってから治療を行っても生命予後に差はないといわれていた」そうだ。

それならば、毒性のある抗がん薬を早くから使うより、症状が出たり、血液検査で異常が出てから薬を使えばいいのではないか。こうした考え方から、経過を観察しながら待機するという考え方も出てきた。実際に積極的に治療を行った場合と比較したところ、生命予後には差がないことがわかり、待機療法も選択肢の1つとされている。

とはいえ、低悪性度の場合も、リツキサンの登場で治療効果がかなり上がっていると言う。

「アメリカで報告された試験は、低悪性度のリンパ腫の患者さんを対象にCHOP療法で治療を行った場合、以前の治療法より生存割合が10%ぐらい向上し、さらにリツキサンが登場して、CHOP療法と併用することによって、さらに生存割合が10%ぐらい向上しています」と大間知さん。

ただ、リツキサンが臨床で使われるようになってまだ10年ほど。経過の長い低悪性度のリンパ腫の場合、本当に生命予後まで改善されるのか、まだ明らかになっていないそうだ。しかし、大間知さんは「この臨床試験でR-CHOP療法を受けた患者さんの中には、10年以上再発がない人も出ています。これをみると、完治もあるのではないか」と期待をしている。

*リツキサン=一般名リツキシマブ *CHOP療法=エンドキサン、アドリアシン、オンコビン、プレドニンの4剤の併用療法

再発した場合の治療は?

このように、初回治療の成績は、リツキサンが登場して格段に向上している。大間知さんによると「中悪性度でも低悪性度でも、R-CHOP療法で7割から8割が寛解に入ります。中悪性度の場合はその5割が再発しません。つまり治っています。ただ、低悪性度の場合、まだ完治するかどうかはわかりません。再発する方が多いのです」と語っている。R-CHOP療法を行っても、まだ救われない患者が多いのだ。ここが、従来からの問題だった。

再発した場合、中悪性度の場合は抗がん薬が効けば「自家移植による大量化学療法」が基本になる。強力な化学療法でがん細胞を徹底的に叩き、ダメージを受けた骨髄細胞は移植で補うというやり方だ。大間知さんによると、使う抗がん薬の組み合わせはケースバイケースで、標準治療はないそうだ。

一方、低悪性度の場合は、「明確な治療指針はないのですが、リツキサン単独、あるいはフルダラ*、トレアキシン*やゼヴァリン*などの新しい抗がん薬を使い治療します」

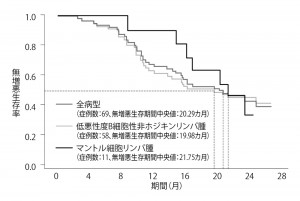

フルダラは経口の抗がん薬で、脱毛や吐き気がなく、リツキサンと併用すると高い奏効率が期待できるという。トレアキシンは腫瘍を縮小する効果が強く、国内で行われた臨床試験でも再発までの期間の延長が確認され、期待が集まっている。(図6)ただし、トレアキシンは副作用の吐き気が強いため、制吐剤と併せて使用したい。

また、ゼヴァリンはリツキサンと同じようにCD20を標的としる抗体だが、放射線同位元素であるイットリウム90を抱えている。つまり、がん細胞を放射線によって攻撃する薬だ。この薬は高い効果が期待できる反面、放射性物質を扱うため、限られた医療施設でしか受けることができないのが難点となる。

また、これらの薬剤はどれも高額なのが問題となっているそうだ。そのため大間知さんは、「まず、正確に診断して適切な薬を使い、不要な薬剤を使わないことが重要です」とアドバイスをくれた。

*フルダラ=一般名フルダラビン *トレアキシンン=一般名ベンダムスチン塩酸塩 *ゼヴァリン=一般名イブリツモマブチウキセタン

新たにジェムザールも登場

また、ここ最近、新たな治療薬として、ジェムザール*が公知申請で使用できるようになった。

この薬はこれまで肺がんや膵がんなど固形がんでは使われていた薬剤だが、血液がんに使われるのは初めてのことだ。そのため、「まず単独でジェムザールを使い、副作用も含めて使い方がわかるようにすることが大切です。その後、欧米の報告にあるような、デキサメタゾン*とシスプラチン*との併用やエルプラット*との併用などの白金製剤との併用が考慮されていくでしょう」と大間知さんは予測する。

ただし、ジェムザールは残念ながら、リツキサンのような画期的な効果は期待しにくいのが実情のようだが、患者さんにとっては新たな治療選択が1つ増えることは心強い。

最後に、大間知さんは今後の展望をこう話す。

「その他、現在臨床試験中の薬剤として、ゼヴァリンや同じくCD22の抗体に抗がん薬を付けたイノツズマブオゾガマイシン(一般名)など、かなり効果が期待されている新薬もあります。ですから、諦めずに治療を続けて頂きたいですね」

さらなる新薬の登場にも是非期待したい。

*デキサメタゾン=商品名デカトロン/レナデックス *シスプラチン=商品名ブリプラチン/ランダ *エルプラット=一般名オキサリプラチン

同じカテゴリーの最新記事

- 病勢をうまくコントロールして共存 原発マクログロブリン血症/リンパ形質細胞性リンパ腫(WM/LPL)の最新治療

- 希少がんだが病型が多い皮膚リンパ腫 なかでも圧倒的に多い「皮膚T細胞リンパ腫」の最新治療

- 再発・難治性の悪性リンパ腫のCAR-T細胞療法 キムリアに続き新薬が次々と登場!

- 古典的ホジキンリンパ腫に免疫チェックポイント阻害薬が承認 慎重な投与時期の検討が必要、重篤な合併症にも注意

- 悪性リンパ腫治療の最近の動向

- 血栓症リスクを知り、血液がんの治療中は症状に早く気づき受診を

- 造血幹細胞移植患者のリハビリは「継続する」ことが大切

- 病型ごとに治療の開発が進む B細胞性リンパ腫

- 小児がんの新薬開発で再発治療の充実を!