新薬が次々に登場!多発性骨髄腫は共存の時代に

ベルケイドと同じ種類の新しい薬 carfilzomib

carfilzomib(カーフィルゾミブ)は、多発性骨髄腫の治療薬としてまだ承認されていないが、すでに臨床試験の結果が出て、いずれ承認されると見られている。プロテアソーム阻害薬というベルケイドと同じグループに属する薬だ。プロテアソーム阻害薬は、がん細胞が行うタンパク質の分解を阻害することにより、細胞の死を引き起こす。

「プロテアソーム阻害薬がなぜ多発性骨髄腫に効くのか、はっきりしたことはまだわかっていません。ただ、このグループの薬は開発が進んでいて、carfilzomibはベルケイドに続いて出てきた第2世代の薬です。ベルケイドより効果が高いかもしれないと期待されています」

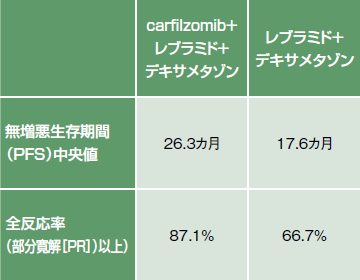

第Ⅲ(III)相試験がすでに終了しているが、この試験は再発した多発性骨髄腫の患者を対象とし、「carfilzomib+レブラミド+デキサメタゾン群」と「レブラミド+デキサメタゾン群」の比較が行われている。

結果は、carfilzomib併用群の無増悪生存期間が26.3カ月、対照群は17.6カ月だった(表5)。carfilzomibを併用することで、病状が悪化するまでの期間が大幅に延びたことになる。

副作用としては、やや特殊なものとして、心臓や腎臓への影響が現れることがある。この点には注意が必要だろう。

「再発・難治の症例に対して現在行うことができる治療として、ベルケイド、レブラミド、デキサメタゾンの3剤の併用は高い治療効果が期待されますが、ベルケイドの代わりにcarfilzomibを使ってみた試験です。どんな人に効いているかを調べたサブグループ解析では、同じグループの薬であるベルケイドが効かなかった人でも、carfilzomibは効く可能性があるという結果が出ています」

ベルケイドとcarfilzomibは、どちらが優れているのだろうか。気になるところだが、その比較試験は現在進行中で、まだ結果は出ていない。

経口のプロテアソーム阻害薬として期待の ixazomib

ixazomib(イクサゾミブ)は現在開発中の薬で、いくつかの臨床試験が進行している。ベルケイドやcarfilzomibと同じプロテアソーム阻害薬だが、ベルケイドとcarfilzomibが注射薬なのに対し、ixazomibは経口薬である。

第Ⅲ(III)相試験では、「ixazomib+レブラミド+デキサメタゾン群」と「レブラミド+デキサメタゾン群」の比較が行われている。3剤併用の第Ⅰ(I)・Ⅱ(II)相試験も行われているが、部分寛解(PR)以上の結果が出た患者の割合を示���全反応率(ORR)が、92%と非常に高い値を示した。また、3剤併用の副作用としては、下痢や吐き気が現れることがわかっている。

「ixazomibは経口薬なのが大きな利点です。レブラミドとデキサメタゾンと併用するわけですが、どちらも経口薬ですから、ixazomibを含めてすべて経口薬ということになります。ベルケイドやcarfilzomibは点滴で投与するので、そのために通院が必要になります。都会で近くに病院がある場合ならともかく、通院が大変な地域の患者さんや、高齢の患者さんにとっては、経口薬で通院回数が少なくて済むのは、大きなメリットになると思います」

carfilzomibより少し開発が遅れているが、ixazomibも新しい治療薬として登場してくるものと期待されている。

初発の患者に対しても効果が認められたレブラミド

日本では、レブラミドは再発・難治性の多発性骨髄腫の治療薬として認可されている。しかし、初発の多発性骨髄腫で、移植の対象とならない患者を対象に、レブラミドの治療効果を調べる大規模な第Ⅲ(III)相試験が行われた。

この試験では、「レブラミド+デキサメタゾン継続群」「レブラミド+デキサメタゾン18サイクル(72週)群」「アルケラン+プレドニン+サレド12サイクル(72週)群」という3群間で比較が行われた。継続群は病気が進行するか副作用で使用できなくなるまで治療を継続する。

「この臨床試験で明らかになったのは、初発の患者さんにレブラミドとデキサメタゾンの併用療法を使うと、MPT療法に比べて、生存期間の延長が得られるということです。また、レブラミドの併用療法を18サイクルで止めてしまうと、そこから治療成績が低下してしまうことも明らかになりました。こうした結果から、ずっと使い続けたほうが良いことが明らかになったのです」

この臨床試験の結果により、レブラミドが初発の多発性骨髄腫にも使用できるようになることが期待されている。レブラミドは経口薬なので、高齢などで通院が困難な患者さんにとっては、使いやすい薬となる可能性がある。

開発中の新薬がこれからもまだまだ登場してくる

ここまでに紹介したもの以外にも、開発中の新薬はいくつもある。臨床試験が進み、実用化も遠くないのではないかと期待されている新薬が、elotuzumab(*エロツズマブ)、daratumumab(*ダラツムマブ)という2つの抗体薬である。

「elotuzumabは、免疫細胞のNK(ナチュラルキラー)細胞の働きを活性化することで、腫瘍細胞を攻撃する薬です。レブラミド、デキサメタゾンとの併用で使われます。一方のdaratumumabは、再発・難治性の人たちに、単剤でも効果を発揮した点が注目されています。従来の薬と作用機序が違うので、従来の薬が効果がない場合でも効く可能性があると考えられています」

多発性骨髄腫の治療は、新薬の登場が相次いだことで大きく進歩している。かつてMP療法しかなかった時代には、診断がついてからの生存期間は十分に得られなかった。それが現在では、外来で治療を受けながら長期間の生存を得ることも可能になった。仕事を続けている人もいるほどだ。

「多発性骨髄腫という病気と共存できる時代になっていると言っていいでしょう。治療の進歩は、これからもまだまだ続いていきます」

これから登場してくる薬も含め、それらをどう使っていくのがよいのか、きちんと整理していくことが今後必要となりそうだ。

*elotuzumab(エロツズマブ)=商品名Empliciti(エンプリシティ) *daratumumab(ダラツムマブ)=商品名Darzalex(ダルザレクス)