血栓症リスクを知り、血液がんの治療中は症状に早く気づき受診を

静脈血栓塞栓症の予防には 運動、弾性ストッキングなども併用

多発性骨髄腫では、前述のように血栓症予防策がガイドラインで示されているが、それ以外のがん種については、以下のような一般的な血栓症の予防法を考慮する。

❶バランスのよい食事と水分補給

❷早期歩行、運動…静脈血栓症予防の基本は、早期離床・歩行によって下肢を積極的に動かし、静脈のポンプ機能を高めて血流を促進させる。仰臥時は、下肢の挙上、マッサージ、下肢の関節運動を行う。

❸弾性ストッキング…下肢を圧迫して静脈の断面積を減らし、静脈の血流を促す。

❹間欠的空気圧迫法(加圧ポンプ)…スリーブに空気を間欠的に注入する装置を下肢に巻き、静脈血のうっ滞を減らす。

❺低用量未分画ヘパリン…高リスクの患者さんには、単独または②③と併用する。

❻*ワルファリン…流れやすい血液、いわゆるサラサラな血液にする経口薬。血液凝固の指標となるPT-INR(プロトロンビン時間)が目標値(一般的には2.0~3.0、日本では1.5~2.5)になるように用量を調節。出血に注意する。

❼新規経口凝固薬(NOAC)…新規経口抗凝固薬の*リバーロキサバンなどは、ワルファリンと異なり、PT-INRの測定が不要で、出血リスクも少ないといわれる。ただし、腎臓で代謝されるため、腎機能の低下した人には使えない。

*ワルファリン=商品名ワーファリン *リバーロキサバン=商品名イグザレルト

足のむくみ、発赤など症状が出たら速やかに受診を

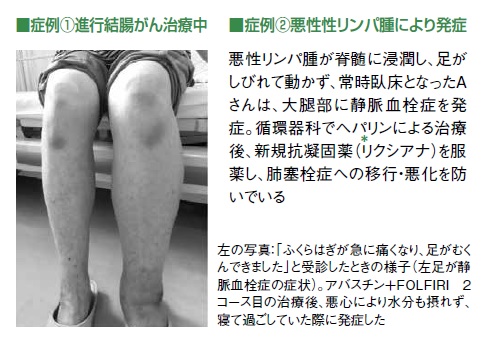

下腿静脈血栓症の症状には、下肢の腫れ、むくみ、左右の太さが変わる(図3)、ふくらはぎや大腿部の圧痛、発赤、指先の色調変化等があり、症状出現時は動脈血栓症を疑う。また、急な息切れ、呼吸困難は肺塞栓症を、締め付けられるような胸の痛み、意識消失、手足の麻痺などの症状がある場合は、心筋梗塞や脳梗塞などを疑う。

これらの自覚症状が見られたら放置せず、早急に受診する必要がある。重篤な場合は救急車で救急対応ができる基幹病院に搬送する。この場合、使用中の薬剤名などを伝えることも大切だ。

併用で注意すべき��がん薬

*リクシアナ=一般名エドキサバントシル

ワルファリンの服用は PT-INR値で調節する

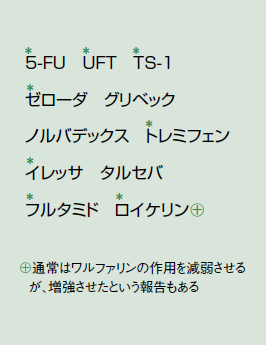

すでに血栓症や心房細動があり、抗凝固薬のワルファリンを服用中の方は、抗がん薬(*グリベック、*タルセバ、*ロイケリン)、*アプレピタント(制吐薬)、抗菌薬、抗真菌薬との相互作用により、ワルファリンの効果が増強され、出血しやすくなることに注意が必要だ(表4)。

この場合、出血のリスクが少ないといわれる新規経口抗凝固薬等に変更するほうがよいのだろうか。

「がん治療では、腎臓で代謝される抗がん薬が多用されるため、新規経口抗凝固薬が使えないケースもしばしばあります。抗がん薬治療中であれば、頻回に採血検査が行われるので、ワルファリンであればPT-INRという指標を毎月チェックし、2.0前後に血液凝固をコントロールしながら投与継続できる点がメリットです。

ただ、PT-INRが7~8に上昇しているときは、鼻血、粘膜からの出血、脳出血などの危険が高くなりますから、ワルファリンの作用を緩和するビタミンKの注射で対処します。血栓症は循環器の疾患とも密接に関係しているので、循環器科専門医と相談しながら対処することが大切です」

岡元さんはこのように血栓症への対策を語った。

*グリベック=一般名イマチニブ *タルセバ=一般名エルロチニブ *ロイケリン=一般名メルカプトプリン *アプレピタント=商品名イメンドカプセル *5-FU=一般名フルオロウラシル *UFT=一般名テガフール・ウラシル *TS-1=一般名テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム *ゼローダ=一般名カペシタビン *トレミフェン=一般名フェアストン *イレッサ=一般名ゲフィチニブ *フルタミド=商品名オダイン/フルタミド