新薬ラッシュ! 治療選択肢が大幅に増えた多発性骨髄腫

副作用や通院回数も薬を選ぶポイント

実際には、どのようにして薬を選択していくのだろうか。

「ベルケイドには神経障害という副作用があり、手足のしびれがよく起こります。私の患者さんで設計士の方がいたのですが、この方は手がしびれると図面を引けなくなるということで、ベルケイドではなく、神経障害の心配が少ないレブラミドによる治療を希望されました。このように、自分の生活を考慮して薬を選ぶのも1つの方法です」

ベルケイドと同じ系統の薬で、昨年登場したカイプロリスは神経障害が起きることはほとんどない。現在なら、再発時に神経障害が気になる人は、この薬を選択することもできる。ただ、カイプロリスは副作用として不整脈や心不全が出ることがあるので、もともと心臓が悪い人には使いにくい。

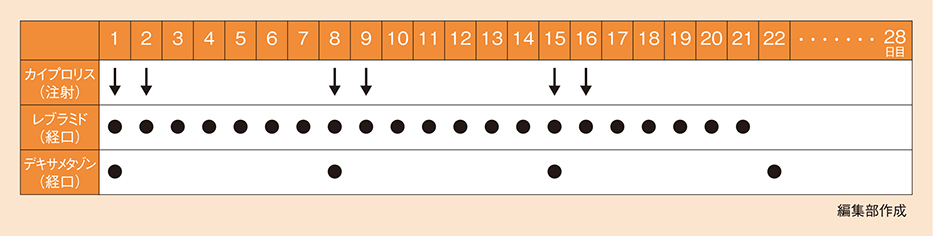

カイプロリスはレブラミドと併用するのだが、カイプロリスは週2回の点滴を3週続け、1週休薬する。一方、経口薬のレブラミドは21日間毎日服用する。これを1サイクルとして、繰り返していく(13サイクル目以降は、カイプロリスの投与は、週2回の点滴を隔週で行う)(図4)。

エムプリシティもレブラミドと併用する薬だが、投与スケジュールが少し違う。エムプリシティは週に1回の点滴で、これを4週続ける。一方、レブラミドは21日間毎日服用する。これを1サイクルとして、治療を行っていく(3サイクル目以降は、エムプリシティの投与は、2週に1回の点滴を隔週で行う)(図5)。

「カイプロリスは週2回の通院が必要ですが、エムプリシティは週1回ですみます。地方で病院が遠いような場合には、通院回数が少ないほうを選ぶこともできます。高齢で骨の状態が良くない患者さんも、たびたび通院するのは大変かもしれません。通院回数も薬を選択する1つの要因になっています」

今年に入って承認されたニンラーロだと、通院回数はさらに少なくすることが可能だという。

「ニンラーロは、カイプロリスと同じプロテアソーム阻害薬の進化版です。同じ系統の薬剤であるベルケイドやカイプロリスが注射薬なのに対し、ニンラーロは経口薬なので、点滴のために通院する必要はありません。副作用管理のために、最初はたびたび通院する必要があるでしょうが、通院回数という点では、患者さんの負担は少なくて済むと言えるかもしれません」

効果の違いが明確になっていない以上、こうした利便性も、薬を選択する際の��要なポイントになるだろう。

違うタイプの薬に切り替える

再発・難治性の多発性骨髄腫の治療では、ある薬が効かなくなったら、次の薬へと切り替えていく。この場合、同じ系統の薬ではなく、別系統の薬に切り替えるのが基本だ。

「エムプリシティは昨年認可された薬ですが、抗体薬という新しいタイプの薬です。効果はマイルドな印象ですが、作用のメカニズムが違うので、これまで他の薬で治療してきた人でも、効く可能性があります」

抗体薬では他にも、ダラツムマブが認可を待っている段階だが、この薬への期待は大きいという。

「エムプリシティは単剤では十分な効果が得られず、レブラミドと併用することを条件に認可されています。それに対し、ダラツムマブは単剤でも優れた有効性を発揮することが臨床試験で証明されています。今後は、作用メカニズムの異なる他の薬と併用することで、さらに効果が得られる可能性があるのではないかと大きな期待が寄せられています」

再発・難治性の多発性骨髄腫の治療は、新薬の登場にガイドラインの作成が追いついていかない状況となっている。使える薬は増えたが、どの薬を選択すれば良いのか、どの順番で使用していけば良いのか、現時点で明確な指針はない。ただ、治療の選択肢は増えているので、担当医とよく相談し、副作用や投与スケジュールなども十分に考慮して、自分に合った治療を選ぶようにすると良いだろう。

「患者さんによっては、きつい治療でも頑張って受けようと思われる人もいるし、できるだけQOL(生活の質)を落とさずに、治療を受けたいと思われる人もいます。患者さんによって目指すゴールは異なります。さらには、通院回数やこういった副作用は避けたいなど、個々によって事情も異なります。ですので、患者さんご自身も薬について勉強されて、主治医の先生と一緒に話し合いながら、自分でもある程度治療方針について決めていったほうが良いと思います」

治療選択肢が増えたことで、患者の予後は確実に改善してきている。今後は、どのような順番で薬剤を使用していけば良いのか、さらに効果的な薬剤の組み合わせなどが明らかになることが課題と言える。