骨病変の進行をとめるには、骨髄腫の治療をしっかりすることが大切 多発性骨髄腫に多発する骨病変にビスホスネートで改善を

骨病変治療に光をもたらした点滴静注ビスホスホネート製剤

脊髄の圧迫骨折などで痛みや麻痺が生じている場合、その部位が単発や局所のものであれば、放射線照射による治療が行われる。角南さんは、放射線科医と相談しながら、腫瘤が1個か2個までなら放射線を用いて腫瘤を除去することにしているという。

一方、圧迫骨折などで痛みが一気に襲ってきた場合などは手術で除圧をしたり、つぶれた椎体にセメントを注入するという方法で修復する「椎体形成術」も行われている。また、手足の長管骨骨折に対する整復は髄内釘やプレート(*)を用いて固定するなどの処置を行う。

しかし、多発性というだけに骨髄腫は数カ所で骨病変をもたらし、そのすべてに放射線治療や手術を施すことはできない。放射線治療は骨病変に対する治療の35パーセント、手術は5パーセントほどだ。

現在、多発性骨髄腫の骨病変のおもな治療とされ、高い効果をあらわしているのがビスホスホネート製剤のゾメタだ。

「2006年4月、多発性骨髄腫による骨病変に対して、骨吸収抑制剤の点滴静注ビスホスホネート製剤の保険適応が承認されました。骨髄腫のガイドラインでは、骨病変が見つかった場合、ただちに点滴静注ビスホスホネート製剤を使うことを推奨しています」

ビスホスホネート剤には破骨細胞の活性を損なわせる作用があり、骨が溶けるのを抑える。骨芽細胞には直接働かないものの、相対的に骨芽細胞による骨の修復が進み“家計簿の赤字”が解消されていく。この結果、骨痛が治まったり減ってくる。

多発性骨髄腫に対する治療方針は、かつて病変の数や広がりに従って組み立てていたが、最近では症候性か無症候性かで治療を行うかどうかを決めるようになった。

骨髄腫細胞とMタンパクが見つかった上で、Mタンパクによる臓器障害や骨病変があれば症候性であり、多発性骨髄腫の治療対象になるというわけだ。骨病変の発見と共に、ゾメタによる治療が開始されている。

*髄内釘・プレート=骨折した骨の髄内に棒状の金属を入れたり(髄内釘)、骨折部に直接金属の板(プレート)を当てて固定を行うもの

治療開始後8週目で骨痛はかなり低減

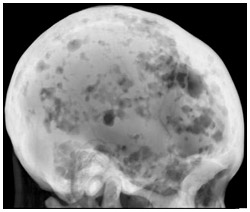

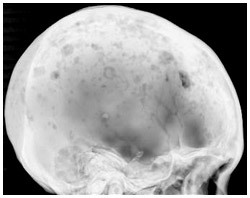

(資料提供:徳島大学病院輸血部・血液内科 尾崎修治)

ゾメタの投与により得られる効果として骨関連事象の減少や痛みの軽減、パンチドアウトなどの骨病変を起こした部位の修復などがあると角南さんは言う。

「ある患者さんは、ゾメタの使用中は骨病変の経過は良かったのですが、腎臓が悪くなって人工透析が必要になり、使用を止めざるをえませんでした。その途端に骨病変があらわれ、『やはりゾメタが効いていたんだ』と悔しい思いをしたことがあります」

ゾメタの投与は、3、4週間に1度の静脈点滴で実施し、少なくとも2年間の継続が推奨される。多発性骨髄腫の骨病変と同様に考えられる乳がんの骨転移に対する臨床試験では、骨痛などの症状が4週目から改善し始め、8週目ではかなり改善すると報告されている。

「国内では乳がん骨転移の患者さんを対象にして、アレディア(一般名パミドロン酸)という別の点滴ビスホスホネート製剤を用いた臨床試験の結果が報告されています。

プラセボ(偽薬)を投与するグループと比較したところ、プラセボ群では骨関連事象が50パーセントに起こっているのに対して、アレディアでは37パーセントに抑えられていました。また、別の臨床試験でゾメタとの効果はアレディアと差がないことが報告されています。」

また、一般に消炎鎮痛剤といわれるものは、骨痛には効果が乏しく、腎機能を悪化させる可能性があるという。

したがって、疼痛の緩和には、オキシコドン(*)やモルヒネなどオピオイド(*)と呼ばれる医療用麻薬の使用が推奨されている。

「ゾメタを使っているうちに骨病変も改善してきます。半年ほど治療を続けていたら、オピオイドをやめることができた例もあります」と角南さんは話す。

とはいえ、骨病変は根本である多発性骨髄腫の治療をしっかりと行う必要がある。いくらゾメタが有効でも、骨髄腫が進めば骨病変の進行も止めにくい。逆に、骨髄腫が改善するに従い、骨病変も減少する。

つまりゾメタは、抗がん剤治療に併せて使っていくことで、骨の修復に対するより高い効果を期待できる薬剤なのだ。

*オキシコドン=鎮痛剤の一種

*オピオイド=オピオイド鎮痛薬のこと。体内のオピオイド受容体に結合することにより、骨髄と脳への痛みの伝達が遮断され、痛みを抑える

腎機能や口腔ケアに注意して投与を行う

ゾメタは、腎臓から排泄される薬なので、腎臓の働きが悪い人は体内で蓄積される。

そのため使用に際しては腎機能の目安になる血液中のクレアチニン量に注意しなければならない。腎機能の低下状態によってはゾメタを減量したり投与を中止する。

また、まれにではあるが、顎に炎症がおこり、それが進行した結果、顎の骨の破壊を引き起こす顎骨壊死という副作用が起こる場合もある。

「顎骨壊死の予防には、口腔内ケアが重要です。抜歯など侵襲的な治療は避け、また、抜歯した場合でも、口腔内の状態が良くなってから投与を再開するのが望ましいでしょう。口腔内ケアをしっかり行うことで顎骨壊死は大幅に減らすことができるといわれています」

転倒に気をつけ、適度な運動を心がける

日常生活で、患者さんが気をつけるべきことは何だろう。

「重いものを持たないようにしたり、転倒しないように気をつけるようにしましょう。また、骨は少し負荷をかけないともろくなりますから、散歩をしたり適度に体を動かすようにしてください」(角南さん)

また、骨粗鬆症では多く使用される経口タイプのビスホスホネート製剤について、角南さんは次のように警告する。

「経口タイプのビスホスホネート製剤は0.1パーセントしか吸収されず、点滴静注ビスホスホネート製剤に比べかなり効力が落ちます。経口タイプで効果があるとされているのは今のところクロドロネート(一般名)だけですが、まだ日本では使われていません。骨粗鬆症で経口タイプを使っていても、骨髄腫になったら点滴静注タイプのビスホスホネート製剤に切り替えるべきです」

さて、骨髄腫の骨病変治療の分野でも、今後期待できそうな新薬が登場を待ち構えている。

骨髄腫細胞が破骨細胞を活性化させる信号(RANKLという)に対する抗体だ。従来のビスホスホネートと異なる作用機序で破骨細胞の働きを抑える。今後の臨床試験の結果が待たれるところだ。

(構成/林義人)