治療効果が向上した薬物療法を、できるだけ長く続けるために 副作用に配慮して薬剤を選んでいく多発性骨髄腫の治療

ベルケイドで心配なのは末梢神経障害や帯状疱疹

ベルケイドを使用する場合、最も問題になる副作用は末梢神経障害だという。

「一般的には、投与回数が多くなるほど、末梢神経障害の程度も悪化します。主な症状は、手足のしびれ、灼熱感、痛みなど。症状の強さを定量的に評価できないので、問診で患者さんの症状を聞き出し、必要に応じて薬を減量したり、休薬したりします」

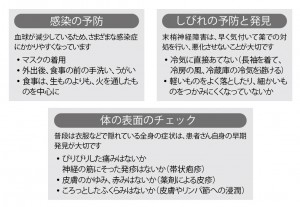

しびれなどの症状を放置してベルケイドの使用を続けると、指先の細かな作業ができなくなるなど、日常生活に支障をきたすようになる。

「こうした症状は長く残ってしまうことがあるので、生活に支障が現れる前に対処することが大切です」

末梢神経障害の出方は人によってさまざまで、1コース目から起きることもある。また、神経障害が新たな身体症状を引き起こす場合もある。

「しびれなどの症状だけでなく、自律神経が障害されて、便秘や下痢が起こることもあります。便秘がひどくなって腸閉塞を起こすケースや、尿が出ない尿閉という状態になるケース。あるいは、これは稀ですが、立ち上がった際に血圧が下がって失神を来たした事例もあります」

そのため、とくに胃や大腸の病気がある人、腹部の手術を受けた人、便秘傾向の強い人、排尿障害のある人などは、注意が必要だと言われている。

ベルケイドの副作用では、ウイルス感染が問題になることがある。ベルケイドとデキサメタゾンを併用した場合、患者さんの1割ほどに帯状疱疹が現れるという。

「発疹とぴりぴりした痛みが特徴的な症状ですが、どこに現れるかはわかりません。胸部、腹部、頭部など、衣服や頭髪で隠れた部位にも出るので、患者さんの訴えによって初めて気づくこともよくあります」

早く気付けば、減量・休薬も短期間ですむ。帯状疱疹のことを、患者さんが知っておく必要がありそうだ。

「骨髄抑制が起こることはありますが、重篤な血球減少は適切に使う限り少ない頻度と考えられます。それでも、これらの薬剤に併用するデキサメタゾンはステロイド薬であり、これによる免疫低下も加わるので、感染症の予防を心がけるべきです。また、臨床試験の際には薬剤性肺障害(間質性肺炎)も問題となっていまし��が、その後多数例への投与の成績としては稀な副作用となっています。ただし、再発すると重篤に至るので早期発見・対処が必要です」

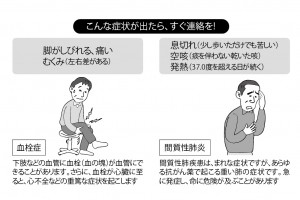

発熱などがあれば、なるべく早く受診する必要がある(図5)。

レブラミドの副作用は比較的管理しやすい

レブラミドは、効果はベルケイドと同じ程度だが、副作用が比較的マイルドだという特徴がある。そのため、長期に継続できるケースが多い。

副作用で最も問題になるのは、皮膚障害である。

「レブラミドを使用した患者さんの3~4割に、皮膚障害が現れます。ただ、重篤になることはまれで、早めに抗アレルギー薬を服用することで速やかに治まるケースがほとんどです。症状が広がってしまった場合には、レブラミドを減量する必要がありますが、皮膚障害でレブラミドの投与が中止になることはとても稀です」

皮膚症状が現れたときには、放置せずに医師に伝えることが大切である。

血球減少が起こることもあるが、比較的穏やかなのが特徴。ただし、腎臓の機能が低下している患者さんは、十分に注意する必要がある。

「腎臓から排出される薬なので、腎機能が低下していると、血中濃度が異常に高くなり、副作用を引き起こしてしまうのです。そのため、腎機能を見るためにクレアチニン値をチェックしながら治療を進めていきます」

血栓症も、頻度は低いが注意したい副作用だ。脚の静脈にできた血栓が体内の血管を流れて肺塞栓症を引き起こす。

「閉経後の女性やあまり動かない人が要注意。片側の脚だけがむくんでいる場合、血栓ができている可能性があります」

このような症状が出たら、直ちに病院に連絡する。

また、レブラミドの治療では、患者さんが倦怠感を訴えることがある。

「比較的多い印象があります。体内の炎症を示すCRP値が上がったり、発熱を伴ったりするケースもあります。危険な状態になることはないので、患者さんには慣れるまで我慢してもらっています。こういった症状が出る人ほど、よく効いているのではないか、とも言われています」

末梢神経障害は、レブラミドでは問題にならないとされる。ただ、ベルケイドによる治療で末梢神経障害が現れ、レブラミドに切り替えた場合には必ずしもそうではない。

「重い末梢神経障害が出ている場合には、レブラミドといえども症状を悪化させることがあるので、注意が必要です」

気になる症状があればすぐに医師に伝える

多発性骨髄腫の治療では、どのような副作用が現れるかが、治療法を選択する際の重要な情報になる。また、副作用で現れる症状の多くは、早く対処することで、大きな問題にならずにすむようだ。

「医師は治療中の患者さんを定期的に診察しますし、検査データもチェックしています。しかし、末梢神経障害によるしびれなどは、患者さんから言ってもらわないとわかりません。我慢せずに、気になる症状を早めに伝えてもらえれば、症状の悪化を防げます」

自家移植に持ち込めるケースは別だが、多くの場合、化学療法を長期間継続することが治療の目標になる。治療を長く継続するためには、副作用を上手にコントロールしていくことが必要である。

「長く使うことを考えると、副作用のマイルドなレブラミドは、使いやすい薬です。患者さんのQOLを低下させず、普通に日常生活を送りながら、1年、2年と治療を続けている患者さんもいます」(図6)

多発性骨髄腫の治療では、適切な薬の選択と、適切な副作用管理が大切なのである。