がんを「凍死」させて骨の再建を目指す骨移植

凍結してがん細胞を死滅させる

液体窒素処理による移植は、金沢大学整形外科教授の土屋弘行さんによって開発され、1998年から臨床に用いられてきた。液体窒素で凍らせると骨の中のがん細胞は完全に死滅することが基礎実験で確かめられている。

その方法は、骨のがんに侵された部分だけを切り取ったり、がんは切り取らずに突き出す形にして液体窒素に浸けて凍らせる。腫瘍の液体窒素処理を20分間、そのあと室温で15分解凍し、さらに蒸留水をかけて10分解凍し、その骨を元あった部位に戻すというのが金沢大学の方式だ。

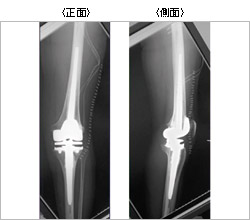

「液体窒素に浸けると骨の正常細胞も死んでしまうのですが、死んだ骨を元の部位に戻せば生きた部分とひとつながりになります。細胞は死んでいても骨の中のタンパク質は温存されていて生体活性を持っている。すると、骨の生きた部分から死んだ部分へ細胞が流れ込み、1度死んでいた骨も数カ月くらいで再生するということが起こるのです。力学的強度も保たれ、長持ちします。もともと自分の体にあったところに戻すので、大きさや形もぴったりフィットします。しかし関節に液体窒素処理を行った場合、関節面の軟骨が死ぬので、関節の機能は失われます。膝関節や股関節など、荷重のかかる関節には、人工関節の置換が必要になります」

液体窒素処理分だけ全額自己負担

液体窒素処理による移植は、いったん切り取った骨で行うか、切り取らずに突き出す形にして行うかは、がんができた部位によって異なる。

「骨の端に腫瘍がある場合、骨を1カ所切り離して突き出し、液体窒素処理をした後に骨と共に切り離したじん帯などをつなぎ、元の場所に戻します。一方、骨の真ん中に腫瘍があり、その部分のみを切り出してから液体窒素処理を行う場合は、骨を2カ所切ることになり、内固定(*)などの強度補強が必要になります」

しかし、液体窒素処理による移植が不可能な場合もある。がんが背骨に発生した場合など、骨を取り出すときに脊髄を傷つけると手足に麻痺を来すことになるので難しい。また、頭蓋骨にがんができた場合なども、場所によっては脳に損傷を来す恐れがあって手術を断念しなければならないこともある。

「がんが進んでいて骨が非常に弱くなっている場合は、この骨を元の部位に戻しても再生が期待できず、金属の骨を用いるしかありません。また、お年寄りで、余命や歩行能力から考えて骨が生き返るまでの一定期間を松葉杖で過ごすことが困難と判断されれば、やはり金属の骨を用います」

同科では2009年に骨軟部腫瘍に対する液体窒素処理が先進医療の認定を受けている。先進医療の制度では、液体窒素凍結という医療技術だけは実費負担(5万8000円)で、あとの手術代や入院費などの治療費には健康保険が適用される。現在、この技術で先進医療が適用されている施設は、ほかに金沢大学、高知大学などがある。

*内固定=チタン製の棒を骨髄の中に入れて骨と骨をつなぎ合わせる髄内釘や、プレート状のものを骨に当てて固定する方法

患肢の機能回復も可能に

「よし、解凍だ。蒸留水を用意して」

鳥越さんが指示をする。20分間の凍結処理時間が終わったようだ。15分室温で待った後、カチンカチンになった骨顆部が少しずつ水をかけられて解凍されていく。先端に開けられた穴から、死滅したがん細胞が丁寧に掻き出される。

液体窒素処理を行い、がん細胞は完全に死滅したが、柔らかい軟骨肉腫がそのまま残っていると、今から取り付けられる人工関節の固定力が弱くなるからだ。

「1970年代までは、骨肉腫の患者さんは肉腫が見つかれば緊急でがんに侵された手や足(患肢)をまるごと切除していました。しかしながら手術が行われる時点で、細胞レベルではすでに80パーセントくらい転移していました。そのため、かつては手や足を失う治療を受けながらも5年生存率は10パーセント程度しかなかったのです。ところが、現在では抗がん剤治療が行われるようになって、生存期間の大幅な延長が可能になりました。それだけでなく、このような生物学的再建術が発達してがんに侵された手足も、その機能も温存することができるようになってきたのです」

鳥越さんは、このように骨軟部腫瘍の治療技術の飛躍的な進歩を振り返った。傍らでは、人工関節に使うインプラントの用意が着々と進められている。半年後に患者さんが「小走り」している姿が思い浮かべられる。