手足の切断を回避する軟部肉腫の小線源療法 高線量の放射線照射で広範切除をせずに根治が可能

小線源の特性は操作性の良さと強い放射線量

[小線源療法における生存率]

この小線源療法についてもう少し詳しく説明しておこう。

まず放射線治療は先述したように、体の外からX線などの放射線を当てる体外照射と、体の中に放射線を出す線源を挿入して照射する組織内照射や腔内照射などの小線源治療の2つに大別される。

今でこそ体外照射のほうが一般的だが、組織内照射の歴史は古く、19世紀末にキュリー夫妻らが放射性物質のラジウムを発見したころに遡る。それ以後、今から40年くらい前までは組織内照射が主流だった。当時は体内深くまで届く放射線を作る技術がなかったからで、コバルト60やリニアックといった高エネルギー放射線治療装置が開発され、体外照射が中心に変ってきた。

しかし、体外照射の発展と並行して、イリジウムなどの扱いやすい放射性同位元素が使えるようになり、再び小線源療法にも注目が集まる。チューブを病巣にあらかじめ入れておき、後から線源をリモートコントロールで入れる方法の開発で、治療者の安全も確保され導入に拍車がかかった。

また、組織内照射の復活の背景には、新たに使用可能となった高線量イリジウムなどの小線源の特性にもあった。整形外科の下瀬さんらと共に治療を行う、広島大学病院放射線科助手の権丈雅浩さんはこう解説する。

「小線源からの照射では周囲5ミリ程度の放射線量が極端に高く、離れていくにつれ急激に減ります。たとえばある1点から出た放射線は、5ミリの地点に比べ5センチ離れたところだと100分の1に減少するのです」

長所であり、欠点にもなり得るこの特徴を生かせば、がん病巣だけに放射線を集中でき、周囲の正常細胞を損なわずに済む。体外照射が正常組織の回復を待ちながら、じっくり時間をかけてがん細胞を死滅せていくのとは対照的に、狙った範囲の細胞だけを一気に攻撃する。最近では体外照射でも脳腫瘍などに使われるガンマナイフのように放射線を集中する技術は進んでいるが、小線源のほうが対象となる部位が多く、応用が効くと言えるだろう。

また小線源のもう1つの特徴が、名前のとおり放射線源が長さ5ミリ程度とコンパクトで、操作性に優れているところだ。

「患部に通したチューブが少しぐらい曲がっていても入れられるし、身体の奥底まで届かせることができるのも魅力です」(権丈さん)

小線源療法が最も多く使用されているのが、子宮頸がんなどの婦人科がんの治療だ。線源をアプリケータという管状のものに入れ、子宮に挿入する「密封小線源療法」は高い治療成績を上げている。病変部の周囲だけに強い放射線を当てられる、小さな小線源だからこそ可能になった治療だ。

「小線源は目に見えるところ、例えば舌や口中、子宮頸部などで力を発揮してきました。舌がんの治療などでは目に見える病変を90パーセントの確率で根治することが可能です」(権丈さん)

小線源にもいろいろと使い方があり、弱い低線量の照射を長時間かけて行う方法もあるが、軟部肉腫では高線量の小線源を使用する。一気に照射することにより治療期間の大幅短縮が可能になったのだ。

体外照射と小線源療法を上手く使い分ける

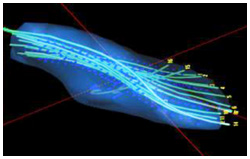

さまざまながんに効果を発揮する小線源療法だが、特に手術を行った軟部肉腫での難しさは、立体的な病巣に上手く照射することだ。こうした立体的な3次元照射を可能にしたのは、コンピュータの技術革新も大きい。

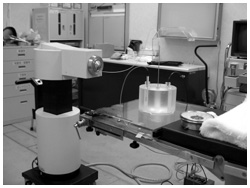

まず「シミュレータ」という機械で画像を取得し、治療計画用コンピュータで3D(立体)画像を描き出す。これを基に照射する領域と線量、照射時間を綿密に計算後、コンピュータ制御で当てたい場所に放射線を照射できるようになった。

先述した患者の大畑さんの場合、太ももに病巣が広がり広範囲の治療が必要だった。手術で肉腫を取ったあとの部位に1センチ間隔のチューブを並べて配置し、それらと交差するように3本、計17本のチューブを挿入した。チューブの配置は整形外科医が担当し、放射線腫瘍医が治療計画を行い、線源をリモートコントロールで挿入する。病変の広がりや深度に合わせ、1本1本に0.1秒刻みで放射線の停留時間を変えながら照射。1回16分ほど、午前と午後に5グレイずつ、計50グレイの照射をわずか5日間で終えられた。

現在、高線量イリジウム装置は全国の大学病院などに100台程度ある。が、軟部肉腫の手術後に小線源を使う病院は多くはない。

アメリカでは「手術後の体外照射と小線源療法の効果は同じ」という研究結果が出ており、小線源療法が広く使われているとのこと。ならば国内でももっと多くの病院で使われてもいいはずだ。

「国内での利用が少ないのは、チューブを配置する煩雑さもあると思います。また、この治療は上手く線源を配置できるかどうかにかかっている。一歩間違えると病変をカバーできず再発の可能性があるし、その一方で強い放射線のため正常組織の障害を出す危険性もはらんでいます」(権丈さん)

広島大学では、使用当初は小線源を積極的に用いてきたが、最近では症例をよく見極めた上で体外照射とどちらを選ぶかの判断を行っている。たとえば皮膚まで進展した病変などは強い小線源を当てると炎症を起こしやすいため体外照射にしたり、細胞的に悪性度の高いものには小線源、低いものなら体外照射でゆっくり死滅させるといった方法論も確立しつつあるという。

軟部肉腫における小線源療法は、複雑な要素が絡み合った上での判断になるため、必ずしも患者が望めばそのまま受けられるといった種類の治療ではない。広い範囲に浸潤がおきている病変の場合など、根治のために切断を余儀なくされるケースもあるのが実情だ。患肢温存という患者にやさしい医療と完全な根治を目指し、小線源療法がさらに発展することを期待したい。