進行別 がん標準治療 神経膠腫は、できるだけ多くの腫瘍を取り、放射線と抗がん剤の併用療法が基本

良性腫瘍の治療

治療をしないで経過観察することも

検査の結果、腫瘍が良性と判明した場合、ふつうならばホッとするところです。命には関わらない、大きな治療も必要ないと考えられるからです。しかし、脳腫瘍の場合には残念ながらこの常識はあてはまりません。

良性といってもゆっくりと年単位で成長していきます。その結果、脳を圧迫して障害を起こしたり、頭蓋内の圧力を高めて最終的には命をもおびやかすことになるからです。

したがって、手術による腫瘍の摘出が第一選択です。脳の実質以外から発生した良性腫瘍の場合は、多くは手術で完全に腫瘍をとりきることができます。

ただし、その適応については「慎重に考える必要があります」と長島さん。たとえば、高齢で小さな良性の脳腫瘍が見つかった場合、本当に摘出することが最善かどうかです。「脳腫瘍が生長したときにどういう問題が起こるのか、余命はどのくらいあると考えられるのか」。そのバランスを考えて、すぐには治療しないで経過を観察するという選択もありうるのです。

また、良性といっても部位によってはある程度の後遺症を覚悟しても命を助けることを優先して完全に腫瘍を摘出するか、あるいは量を減らすことにとどめるか、といった判断を迫られることもあります。たとえば、頭蓋底部は脳の一番深い部位なので、摘出手術が難しいところです。しかし、長島さんによると「今は、専門家が積極的に摘出する方法を考案していますし、ガンマナイフも応用している」といいます。ガンマナイフは、放射線を腫瘍に集中させて治療する方法です。こうした方法の工夫によって、難しい部位の腫瘍の治療も進んでいます。

内分泌腫瘍

WHOの新しい分類では、下垂体腺腫などホルモンを分泌する腫瘍は、脳腫瘍ではなく、内分泌腫瘍に分類されています。こうした腫瘍も手術で取りきることが基本であり、経蝶形骨洞手術といって、開頭せずに鼻腔摘出術が行われ、実際にそれでかなりよく治っています。しかし、下垂体腺腫の中には、ドーパミン受容体刺激薬のグロモクリプチンなど内服薬で過剰なホルモンのコントロールが可能なものがあり、腫瘍の縮小も期待されています。

悪性腫瘍の治療

浸潤しながら増殖するがん

●悪性グリオーマ(退形成星細胞腫と膠芽腫)

悪性腫瘍で最も多いのが、グリオーマ、すなわち神経膠腫です。これは、その悪性度によってグレード1から4までに分けられています。一番進行が遅いグレード1に毛様細胞性星細胞腫、2にびまん性星細胞腫、3に退形成星細胞腫、そして一番悪性度の高いグレード4に膠芽腫があります。基本的にグレード2までは良性腫瘍の範疇に入り、手術できちんと摘出できれば、治療は終了。経過観察となります。明らかに腫瘍が残っている場合は、放射線治療が追加されます。208頁上のグラフのように、5年生存率も星細胞腫で70パーセントぐらいです。

これに比べて治癒率が低く、患者数も多いため、専門家が一番苦心しているのが、退形成星細胞腫と膠芽腫です。「これは悪性グリオーマと言われ、周囲に浸潤しながら増殖していきます」と長島さん。周囲の脳にしみ込むようにがん細胞が広がっていきます。

治療は、まず手術によって「可及的大量に腫瘍をとる」というのが、標準的な考え方です。つまり、できるだけ腫瘍をとって減らすということです。

できるだけ多くの腫瘍を摘出するほうがよい

●手術

がんを手術で摘出する場合、病巣部をきれいに摘出するのが基本です。大きな胃がんならば胃を全部摘出することもできます。とくに悪性グリオーマはしみ込むように周囲に広がっているので、本来は十分な範囲を摘出したいところです。しかし、悪性グリオーマは脳の実質部分にできるので、十分にとることができないのです。

最近転移性脳腫瘍や良性腫瘍の

治療で活躍しているガンマナイフ

「同じ膠芽腫でも右前頭葉の先端にできたものなら、手術で大きな区域を取っても後遺症は残りません。しかし、左前頭葉の後ろなど機能領域にできると、わずかでも脳を損傷すると後遺症が出ます。腫瘍ができた部位によって、かなり運不運があるといっても過言ではないのです」と長島さん。機能領域とは、言語や思考、運動など何らかの働きをつかさどる領域という意味です。こうした機能領域、神経細胞の集中した深部の脳幹部などは、腫瘍の摘出にかなり制約があるわけです。

「機能に障害を残さないように腫瘍の摘出を抑える手術をするか、多少障害が残ってもできるだけ多く腫瘍をとるか。これは医師によって考え方に相違があります」と長島さんは語っています。

しかし、患者の立場に立てば、できるだけ機能の障害を避けて、かつより長い延命を目指すというのは当然で、それが現在の方向だそうです。

具体的に、どの部位のどういう腫瘍ならば、どのくらいの範囲を切除するべきなのか、そうした提案が現在行われているところです。ただ、手術でたくさん腫瘍を摘出したほうが治療成績が良いことは、最近明らかになってきたそうです。

「よく説明に使われますが、100グラムの腫瘍は10の11乗個の細胞からなっているといわれており、これを99パーセント摘出したとしても、10の11乗個の100分の1、つまり10の9乗個の細胞が残るのです。それでも最近98パーセント以上、膠芽腫では75パーセント以上摘出すると、明らかに生存期間が延長することが報告されています」

そこで、できる限り腫瘍を摘出しようと、「蛍光色素の利用」や「覚醒下手術」、「術中CT」「術中MRI」といった新しい試みが行われています。覚醒下手術は、手術中に麻酔から覚醒させて患者と会話をして脳機能を確認しながら、脳の言語領域ぎりぎりまでできる限り多くの腫瘍を摘出する方法です。ちなみに、脳自体は痛みを感じません。術中CTは、文字通り手術途中に手術台をCTに入れて検査をしながら腫瘍を摘出する方法です。

しかし、こうしてできる限り腫瘍をとっても、悪性グリオーマはしみ込むように周囲に広がっているため、完全に取りきることは不可能です。そのため、放射線や抗がん剤による術後補助療法が不可欠なのです。

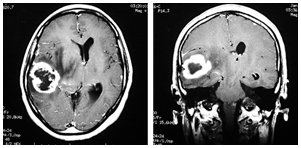

(治療前)

造影剤を使ったMRI検査で右側頭葉に脳実質内腫瘍を認めた

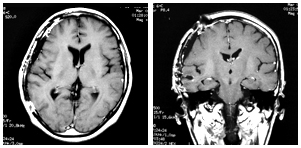

(治療後)

摘出手術を行い、放射線およびニドランを中心とした

抗がん剤による補助療法を行った後の画像

同じカテゴリーの最新記事

- 手術技術、化学療法、遺伝子診断、そしてチーム医療が重要 治療成績が向上する小児脳腫瘍

- ウイルス療法が脳腫瘍で最も悪性の膠芽腫で高い治療効果! 一刻も早いウイルス製薬の量産化技術確立を

- 悪性脳腫瘍に対する緩和ケアの現状とACP 国内での変化と海外比較から考える

- 脳腫瘍グレードⅣの膠芽腫治療に光射す 標準治療に自家腫瘍ワクチン療法を加えて生存期間延長を目指す

- 他のがん種よりも早期介入が必要 目を逸らさずに知っておきたい悪性脳腫瘍の緩和・終末期ケア

- 新たにウイルス療法や免疫チェックポイント阻害薬など 悪性度の高い膠芽腫などの脳腫瘍治療に見えてきた可能性

- 光の力でがん細胞を叩く治療 悪性脳腫瘍に光線力学的療法(PDT)併用の実力

- 標準治療では治癒が難しい悪性脳腫瘍の治療に光明が ホウ素中性子捕捉療法「BNCT」の実用化が見えてきた

- 脳転移治療にはガンマナイフが効果的 さらに患者にやさしい新型登場