正確な診断には遺伝子パネル検査が必須! 遺伝子情報による分類・診断で大きく変わった脳腫瘍

新しい遺伝子分類による診断で同じ臨床試験を見直すと?

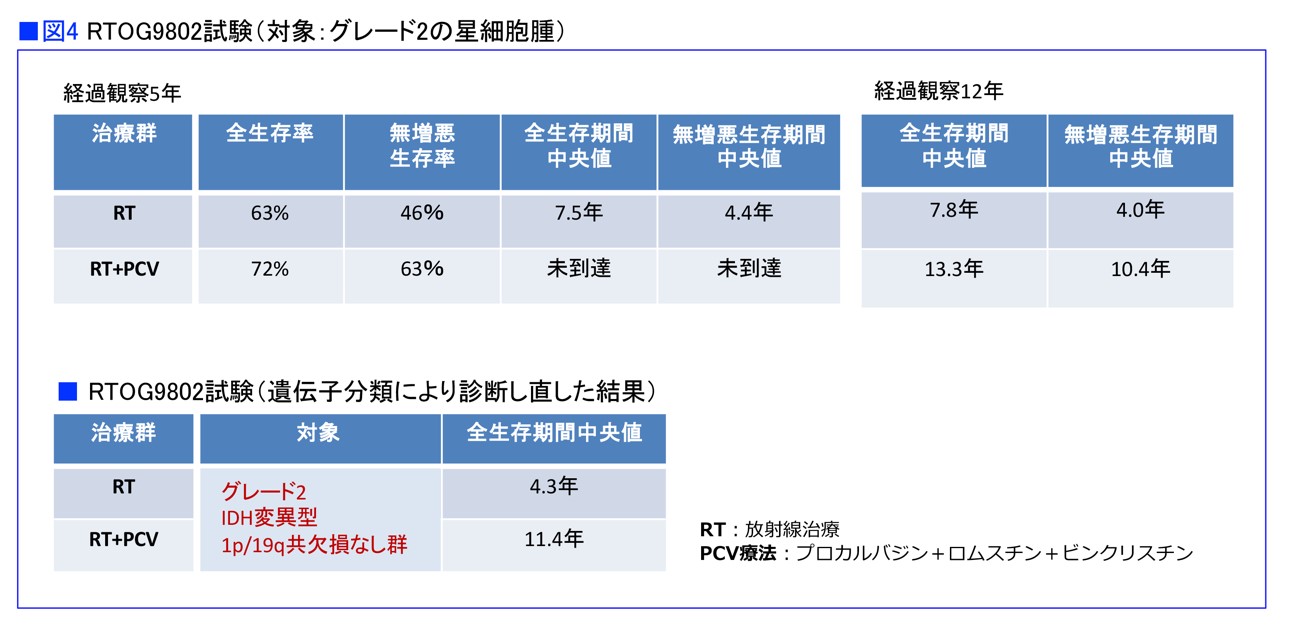

最近、この臨床試験の事後解析が行われました。遺伝子分類によって診断し直し、治療効果を確認したのです。

まず、グレード2で、IDH変異型で、1番と19番染色体の欠失がない星細胞腫を対象に解析しました。すると、全生存期間中央値は、RT群4.3年、RT+PCV群11.4年でした(図4)。

「放射線治療に化学療法を加えることで、全生存期間が3倍近くに延長していたのです。IDH変異型に対しては、化学療法を加えるとよく効くことが明らかになり、これは標準治療だということになりました」

グレード2で、IDHに変異のない野生型を対象にした事後解析も行われました。全生存期間中央値は、RT群1.1年、RT+PCV群4.2年で、IDH野生型に対しては、化学療法を加えても有効性は示さない、という結論になりました。

「PCV療法は世界中で広く行われている併用化学療法ですが、日本ではロムスチンが承認されていないため使えません。そこで、PAV療法(一般名プロカルバジン+ニムスチン+ビンクリスチン)や、VAC療法(一般名ビンクリスチン+ニムスチン+カルボプラチン)などの併用療法が行われています」

グレード3の星細胞腫でも、「CATNON試験」という臨床試験が行われており、その事後解析が実施されました。

グレード3でIDH変異型の星細胞腫を対象にして、「テモダール(一般名テモゾロミド)維持療法なし群」と「テモダール維持療法群」を比較すると、全生存期間中央値は、テモダール維持療法なし群41.1カ月、テモダール維持療法群は未到達でした。テモダールの維持療法を行うことで、予後が延長することがわかってきたのです。

臨床試験の対象者の中には、IDH野生型の人も混じっていました。分子的膠芽腫と呼ばれるタイプで、テモダール併用放射線治療でも、テモダール維持療法でも、生存期間の延長には寄与しないことが明らかになりました。

乏突起膠腫も事後解析の結果は?

乏突起膠腫に関しても事後解析が行われています。前述した「RTOG9802試験」には、乏突起膠腫の人も混じっていました。そこで、グレード2で、IDH変異型で、1番と19番染色体の共欠失がある人を対象に、RT群とRT+PCV群を比較しました。全生存期間中央値は、RT群13.9年、RT+PCV群が未到達でした。非常に予後がよく、ほとんどの人が10年以上生存することがわかりました。治療としては、放射線治療単独より、化学療法を加え���ほうが再発しにくいことが明らかになっています。

グレード3の乏突起膠腫に関しては、「EORTC26951試験」と「RTOG9402試験」の事後解析が行われています。やはりRT群とRT+PCV群を比較しているのですが、放射線治療に化学療法を加えることで、全生存期間が1.5~2倍くらいに延長するという結果が出ています。

これらの結果から、IDH変異型の乏突起膠腫で1番19番染色体共欠失の治療は、グレード2もグレード3も、放射線治療+PCVとなっています。

もっとも悪性度の高い膠芽腫の診断と治療は?

膠芽腫は、テモダール(一般名テモゾロミド)併用放射線治療が標準治療です。60グレイ(Gy)・30分割の放射線治療に、テモダールの維持療法を加えます。2006年に承認されて以来、ずっとこの治療が標準治療であり続けています。これ以上よい薬剤が開発されていないためです。

唯一、膠芽腫の予後を改善する効果が証明されたのは交流電場療法(TTF:オプチューン)でした。頭に電極を4枚貼り、電極間に電場を作り出す。この電場でがん細胞の分裂を阻害させ、がん細胞を死滅させます。テモダール維持療法と、それに電場療法を加えた治療の比較試験(EF-14)が行われています。全生存期間中央値は、テモダール単独群が16.0カ月、テモダール+電場療法群は20.9カ月でした。

「ただ、この治療は実際にはすべての患者さんに行われていません。1日中バッテリーを装着して頭に電極を貼って過ごすため、患者さんの負担が大きいことと、日本では2017年12月に保険適用になっていますが、治療費が高額なため、世界的にもすべての患者さんに行われていないのです」

膠芽腫の再発に対しては、アバスチン(一般名ベバシズマブ)が標準治療となっていますが、再照射を加える臨床試験が行われています。「BEV(アバスチン)群」と、アバスチンに35Gy・15分割の再照射を加える「BEV+RT群」を比較する試験です。

結果は、全生存期間については差が出ませんでしたが、さらに増悪するまでの期間はやや改善する、という結果でした。患者さんの元気な期間を少し延ばせますが、生存期間延長効果はないという結果だったのです。

高齢の患者さんに対する寡分割(かぶんかつ)照射の研究も進められてきました。

「標準治療の60Gy・30分割ですと、治療期間が1カ月半くらいになります。高齢の患者さんは治療を続けている間にどんどん体力が落ちてしまうので、1回の照射線量を上げ、寡分割にしたほうがよいのではないかいうことで、臨床試験が行われてきたのです」

その結果、60Gy・30分割に比べ、40Gy・15分割でも、34Gy・10分割でも、25Gy・5分割でも、ほぼ同程度の効果だと報告されています。

2017年に「CE.6試験」で、テモダール併用40Gy・15分割放射線治療が、放射線治療単独より生存期間を延長するという結果が出ています。これにより、高齢者に対する40Gy・15分割の治療が世界中で行われるようになっています。

日本でも興味深い臨床試験「JCOG1910試験」が進行中です。高齢者の膠芽腫に対して、テモダール併用40Gy・15分割照射放射線治療と、テモダール併用25Gy・5分割照射を比較する試験です。

「この試験で、25Gy・5分割照射の非劣性が証明されれば、高齢の患者さんにより負担の少ない治療が広まることになります」

治療の前に遺伝子パネル検査を!

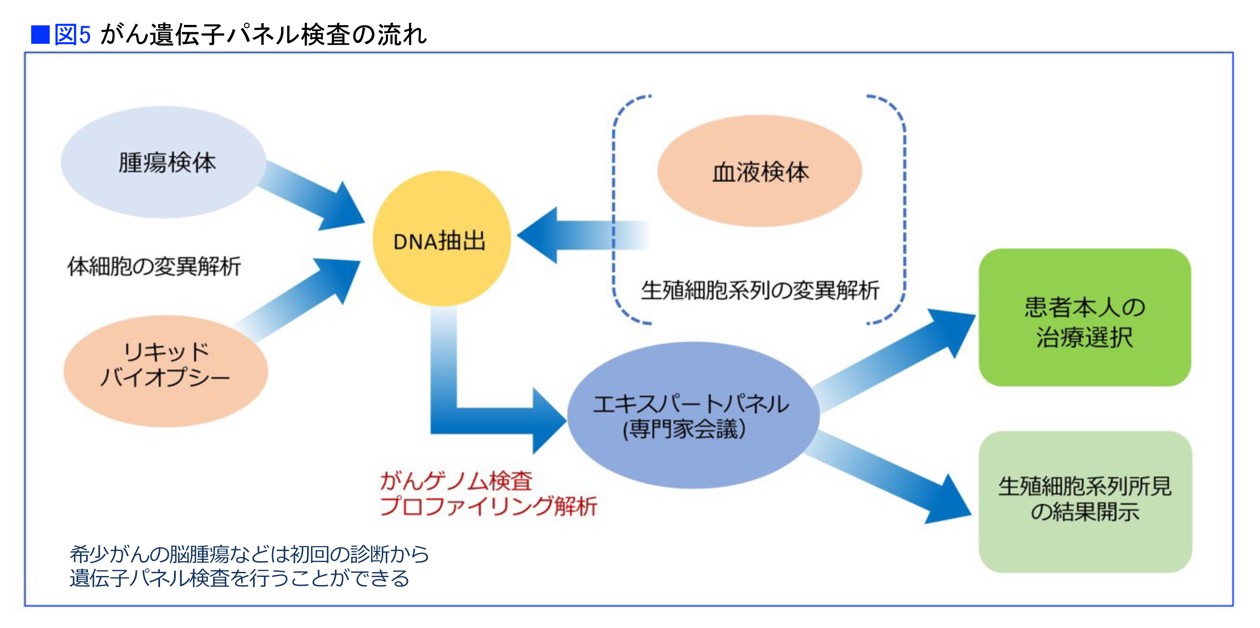

神経膠腫の診断は、2021年から大きく変わり、遺伝子の変異を調べることで病気を分類するようになっています。そのため、遺伝子変異を調べるための「がん遺伝子パネル検査」を行うことが推奨されています(図5)。

「日本では、通常のがんに対するパネル検査は、標準治療がなくなった段階で受けることができます。ところが、脳腫瘍や小児がんは希少がんに分類されているので、初回の診断からパネル検査を実施することができます。また、パネル検査は1回しか受けられないと思っている方がいますが、検査費用を支払えば2回目もできます。将来的にはパネル検査の費用が下がると考えられるので、2回、3回と受けられるようになるでしょう」と荒川さんは話を締めました。

現在、脳腫瘍の診断で遺伝子パネル検査を受けている患者さんの割合は、まだ半分を超えていない程度だといいます。遺伝子による正確な診断が患者さんに広く行われるようになることが期待されています。

同じカテゴリーの最新記事

- 手術技術、化学療法、遺伝子診断、そしてチーム医療が重要 治療成績が向上する小児脳腫瘍

- ウイルス療法が脳腫瘍で最も悪性の膠芽腫で高い治療効果! 一刻も早いウイルス製薬の量産化技術確立を

- 悪性脳腫瘍に対する緩和ケアの現状とACP 国内での変化と海外比較から考える

- 脳腫瘍グレードⅣの膠芽腫治療に光射す 標準治療に自家腫瘍ワクチン療法を加えて生存期間延長を目指す

- 他のがん種よりも早期介入が必要 目を逸らさずに知っておきたい悪性脳腫瘍の緩和・終末期ケア

- 新たにウイルス療法や免疫チェックポイント阻害薬など 悪性度の高い膠芽腫などの脳腫瘍治療に見えてきた可能性

- 光の力でがん細胞を叩く治療 悪性脳腫瘍に光線力学的療法(PDT)併用の実力

- 標準治療では治癒が難しい悪性脳腫瘍の治療に光明が ホウ素中性子捕捉療法「BNCT」の実用化が見えてきた

- 脳転移治療にはガンマナイフが効果的 さらに患者にやさしい新型登場