「乳癌診療ガイドライン」が3年ぶりに大幅改訂 「乳癌ガイドライン」を医師と患者のコミュニケーションツールとして使って欲しい

初めて患者代表が作成に参加

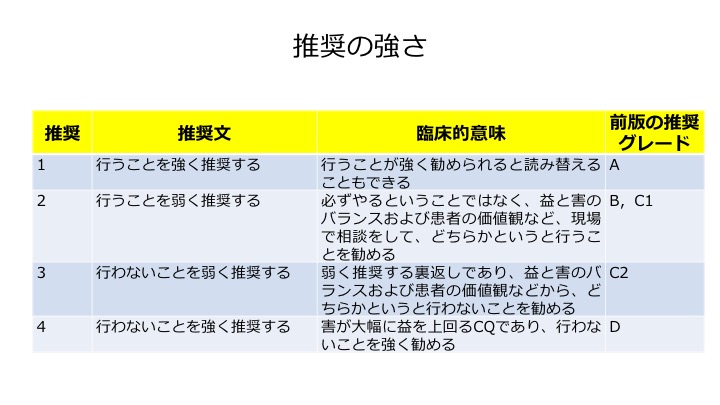

また、ガイドライン作成といえば、推奨度を議論する推奨決定会議は、専門家集団の医師のみで行っているのが通常だが、2018年版では、看護師1人、薬剤師1人、患者代表2人を加えて行ったというのが今までにない画期的なやり方だ。そして推奨度を〝強く推奨する〟から 〝やるべきではない〟まで4段階で評価した(図4)。

「推奨決定会議に参加した患者さんの代表の2人は、患者サポート関連の事業を立ち上げている医療知識のある人と、患者団体の代表の人です。患者さんとしての立場で意見を言ってもらうことができたことによって、医療者側が勝手に思い込みで行っていたこと、例えば患者さんは、薬物療法では、注射より経口薬のほうがいいだろうと思っていたことが、実はそうとばかりは限らないといったことが数々わかりました。

有害事象(イベント)についても、患者さんごとの生活形態など、様々な事情によって、本人にとってのつらい治療には違いがあるということも実感として理解できて、大いに勉強になりました」

治療選択の自由度が従来に比べて広がる

エビデンスによる治療の推奨度については、従来のガイドラインと比べてさほど大きな違いは出なかったというが、患者の希望を考慮した、痒(かゆ)いところに手が届く、融通の利くガイドラインへと変貌したと言えそうだ。これはあらゆるがん種の中で、今回の乳がんのガイドラインで初めて実現したことになる。

治療選択の自由度も従来に比べて広がった。例えば、進行・再発乳がんの化学療法については、米国臨床腫瘍学会(ASCO)や、全米総合がん情報ネットワーク(NCCN)のガイドラインにおいては、使える薬剤を羅列するのみで、優先度は記載されていないという。

一方、日本のガイドラインは、エビデンスにより、明確に、薬物療法の推奨度に優先順位が記載されている。

しかし、今回、2018年版はその中間程度の薬物選択の自由度が実現されているという。

「今までのガイドラインは、手取り足取りで、医師たちを子供扱いしているような〝道標(みちしるべ)〟的なものでしたが、乳腺専門医の技術・知識は年々成熟度を増してきていますので、治療における自己裁量を尊重する���イドラインになったとも言えます」

また、乳腺の専門医ではなくても、ガイドラインを活用してもらうことによって、患者とのコミュニケーションが円滑にできると岩田さんは考えている。

新たに加えられたBQとFQ

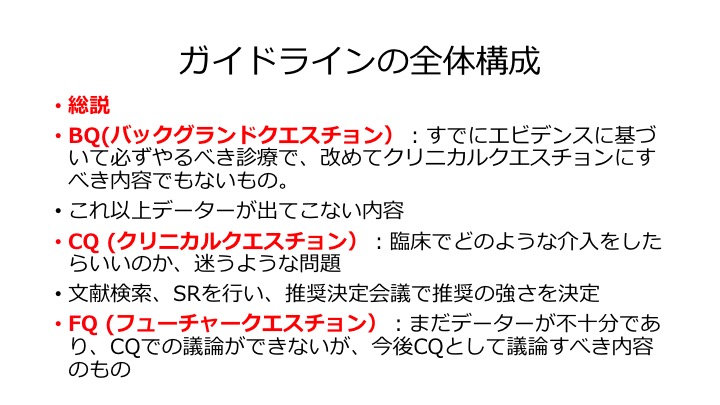

さらに今回特徴的なのは、CQに加えて、BQ(バックグラウンド・クエスチョン)、FQ(フューチャー・クエスチョン)が新たに作成された(図5)。

ホルモンレセプター(受容体)が陽性なら内分泌(ホルモン)療法を受けるべきといった、乳がんにおけるサブタイプごとにエビデンスが明確に確立している治療についてはBQという形にして、推奨度を超えたマストの治療と位置づけた。

一方、現時点ではデータの不足により明確なエビデンスはないが、将来的に期待できる治療についてはFQとし、将来の課題として検証し続けるべき治療と位置付けた。

「BQ、CQ、FQと整理したことによって、よりわかりやすくなりました。今まではCQしかなく、こういうCQに対してはこうしなさい、これはダメというように、医師から患者さんへの一方的な指示的なものになりがちでしたが、BQとFQが加わったことにより、治療の優先度を決めていく上で、患者さんと医師が『次の治療はどうしましょうか?』『私はこの治療を選びたいです』というふうに、その都度話し合いながら治療を決めるシアード・ディシジョン・メイキング(Shared decision making:共有意思決定)という考え方で進めていく医療ができます。ぜひ現場の先生方に大いに活用していただいて、円滑に治療を進めて欲しいと思っています」

患者もガイドラインを活用しよう

そして、その恩恵を受けるためには、患者にもガイドラインをぜひ読んで欲しいと岩田さんは話す。

「きちんとガイドラインを読んでおいて、この治療は私に向いている、向いていないということをあらかじめ知っておくと、医師に相談しやすいですし、自分の病気との付き合い方をきちんと理解できると思います」

このように医師と患者がデータをシェアしながら治療が受けられるようになれば、患者は〝がんサバイバー〟としてプロフェッショナルになれるだろう。

「今回の2018年版は、次回以降のガイドラインのたたき台となります。今後は、運用してから半年、1年と時を経るにつれ、臨床現場の医療従事者たちから、様々な意見が出てくると思います。その都度議論し、見直しをかけていけば、患者さんのためになるより良いガイドラインへと進化を続けていけると思います」

岩田さんは、そう明るく未来展望について語ってくれた。

乳がんの領域で特徴的なのは、患者用のガイドラインも発刊しているということだ。次回は2019年に改訂版が発刊される予定だ。患者用ガイドラインは、本筋は『乳癌診療ガイドライン』と変わらないが、医療行為ではなく、患者自身が日常生活における療養で心がけるべきことについての情報が満載で使い勝手がある内容だ。ぜひ活用して、QOL(生活の質)の高い療養生活を送りたい。

『乳癌診療ガイドライン 2018年版』は、近々にWEB版が学会のホームページで見ることができる予定だ。治療中の人も、これから治療に入るという人もぜひ新たなガイドラインと付き合うようにしたい。

「ネットで自分の病気に関する情報を取る方は多いと思いますが、ネットの情報は玉石混淆で、どうしても不確実な情報が混じっているのが実情です。現時点での乳がんの治療について、最も正確な情報を知るためには、ぜひ『乳癌診療ガイドライン』を活用してください。そして医師と話し合いながら自分にとって最良な治療を選んで受けてください」

岩田さんはそうアドバイスをくれた。

同じカテゴリーの最新記事

- 高濃度乳房の多い日本人女性には マンモグラフィとエコーの「公正」な乳がん検診を!

- がん情報を理解できるパートナーを見つけて最良の治療選択を! がん・薬剤情報を得るためのリテラシー

- 〝切らない乳がん治療〟がついに現実! 早期乳がんのラジオ波焼灼療法が来春、保険適用へ

- 新規薬剤の登場でこれまでのサブタイプ別治療が劇的変化! 乳がん薬物療法の最新基礎知識

- 心臓を避ける照射DIBH、体表を光でスキャンし正確に照射SGRT 乳がんの放射線治療の最新技術!

- 術前、術後治療も転移・再発治療も新薬の登場で激変中! 新薬が起こす乳がん治療のパラダイムシフト

- 主な改訂ポイントを押さえておこう! 「乳癌診療ガイドライン」4年ぶりの改訂

- ステージⅣ乳がん原発巣を手術したほうがいい人としないほうがいい人 日本の臨床試験「JCOG1017試験」に世界が注目!

- 乳がん手術の最新情報 乳房温存手術、乳房再建手術から予防的切除手術まで

- もっとガイドラインを上手に使いこなそう! 『患者さんのための乳がん診療ガイドライン』はより患者目線に