キーワードは「QOL」と「世界標準のガイドライン」 「全身疾患」と捉えて治療を行う乳がんの最新基礎知識

初発治療は再発転移の予防を目指す

乳がんの治療には、全身療法である薬物療法が欠かせません。そして、初発治療は乳がんの再発転移を防ぐことを目指します。

薬物療法は、主に3つの種類に大別されます。

①ホルモン療法

②化学療法(抗がん剤)

③分子標的治療薬

ホルモン療法は、がんの増殖に深く関わっている女性ホルモンの分泌や働きを抑制し、がん細胞が増えるのを抑える治療法です。化学療法に比べて副作用が少なく、長期間使用できることが特徴です。経口薬として抗エストロゲン剤、アロマターゼ阻害剤、黄体ホルモン、注射薬としてLH-RHアゴニストがあります。

化学療法は、抗がん剤を用いた治療法を言います。抗がん剤はがん細胞を死滅させたり、がん細胞が分裂する過程を妨害することによって、がんの増殖を抑える薬です。主成分や作用メカニズムの違いなどによって、いろいろな種類があります。代表的な薬剤は、アンスラサイクリン系、タキサン系などです。治療は多くの場合、効果を高めることを目的に、作用の異なる薬を複数組み合わせる「多剤併用療法」が行われます。

分子標的治療薬は、特定の性格を持つがん細胞にのみ作用する薬剤です。現在、国内では乳がんの分子標的治療薬としてハーセプチン(*)とタイケルブ(*)の2剤が承認されています。

*ハーセプチン=一般名トラスツズマブ

*タイケルブ=一般名ラパチニブトシル酸塩水和物

がんの性格を4分類し、治療薬を選択

| ホルモン感受性あり (ER*, PR*いずれも陽性、 もしくは一方が陽性) | ホルモン感受性なし | |

|---|---|---|

| HER2陰性 | ルミナルA (71.4%) | トリプルネガ���ィブ (12.3%) |

| HER2陽性 | ルミナルB (8.2%) | HER2タイプ (8.2%) |

日本乳癌学会 30,269症例(HER2不明症例を除く)より算出

薬物療法は、がんの性格を大きく4つのタイプに分類した表に基づいて治療薬を選択します。

4つのタイプとは、がん細胞が女性ホルモンに反応して増殖する性質の有無(ホルモン感受性あり、ホルモン感受性なし)、HER2と呼ばれるがん細胞の増殖に関連するタンパク質の有無(HER2陽性、HER2陰性)を組み合わせたもの。

ホルモン感受性あり×HER2陰性の「ルミナルA」タイプは、ホルモン療法がよく効きます。ホルモン感受性あり×HER2陽性の「ルミナルB」タイプは、分子標的薬+化学療法にホルモン療法を併用。ホルモン感受性なし×HER2陽性の「HER2」タイプは、分子標的薬と化学療法。ホルモン感受性なし×HER2陰性の「トリプルネガティブ」タイプは、 化学療法で治療します(図5)。

2004年の日本乳癌学会全国乳がん患者登録調査報告書から計算すると、4つのタイプの割合は、ルミナルAタイプ71.4パーセント、ルミナルBタイプ8.2パーセント、HER2タイプ8.2パーセント、 トリプルネガティブタイプ12.3パーセントでした。

*ER=エストロゲン受容体

*PR=プロゲステロン受容体

術前薬物療法と術後薬物療法

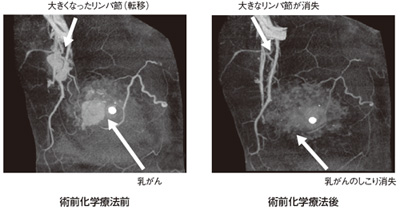

[図7 術前化学療法の効果]

治療のタイミングとしては、手術前に行う「術前薬物療法」と、手術後に行う「術後薬物療法」があります。

術前薬物療法は、全身に散らばっている可能性のある微小ながんを叩くという大きな目的だけでなく、薬剤でがんを小さくし、乳房温存手術を可能にするというメリットがあります(図6~7)。

術後薬物療法も、全身に散らばっている可能性のある微小転移に対して、薬による全身治療を行うことによって、再発転移を予防します。

しかし、薬物療法は個人差があるものの、多かれ少なかれ副作用が現れます。なかでも、化学療法は、効果が高い反面、強い副作用があります。化学療法は、薬の成分が、がん細胞を死滅させる一方、がん細胞以外の正常細胞にも作用してしまうため、吐き気や嘔吐、脱毛などの副作用を起こします。

しかし、最近は強い副作用を抑えたり、緩和する制吐剤などの優れた薬が開発・発売され、患者さんは安心して治療を継続することができるようになりました。このような副作用の症状を抑制する「支持療法」の進歩が、術前化学療法の完遂による乳房温存率の向上、外来通院をしながら抗がん剤治療を受けることを可能にしました。

さらには、オンコタイプDXやマンマプリントと呼ばれる、化学療法の効果を予測する遺伝子検査が国内でもスタート。この検査により、不必要な化学療法を回避することが可能になりました。

遺伝子検査は保険適用外のため、約50万円と高額ですがルミナルAタイプの人の一部や抗がん剤治療を迷っている人などは検査を受ける価値があると考えられています。抗がん剤治療が絶対に必要と考えられる人は、この検査を受ける必要がありません。

このように、乳がんの治療は現在、がん細胞の遺伝子の内容を分析する技術方法の進歩などにより、患者ごとのがんの性格を調べて、もっとも効果的で副作用の少ない薬物療法の適応を決めていくという個別化(テーラーメード)治療に向かっています。

また、放射線治療は、手術後の再発予防と、再発治療時の病巣の症状緩和を目的に行います。

放射線が当たった部分にしか影響が出ないため、放射線治療の副作用は、全身的には比較的軽いと言えます。主な副作用は、急性反応の皮膚炎などです。

*CE=シクロホスファミド(一般名)+エピルビシン(一般名)

*FEC100療法=5-FU+エピルビシン(一般名)+シクロホスファミド

*DOC=ドセタキセル(一般名)

がんと共存しながら長期の治療を乗り切る

乳がんの治療は、治療期間が長いことが特徴で、5~10年かかることも少なくありません。

手術時の入院日数は、乳房温存手術とセンチネルリンパ節生検の場合が約4日、腋窩リンパ節郭清を加えた場合が約8~9日など、長期に渡る治療期間のなかで入院期間はごくわずかです。一方、外来通院で行う薬物療法はホルモン療法が5~10年、化学療法が半年程度です。

乳がんは手術後5年以上経ってから再発することも少なくなく、できる限り再発を抑えるために、長期間に渡ってホルモン療法が行われます。このことは、ホルモン療法の長期使用の有効性のデータが出揃ってきていることが背景にあります。

このように、乳がんの治療は大変長期に渡ります。そのため、「がんと共存する」という気持ちをもち、治療を乗り切ることが大切です。

症状をとり、QOLの高い生活が治療の基本

手術などの初期治療を行ってから再びがんが発見される場合を「再発乳がん」と言います。乳がんが再発した場合、治癒することはなかなか難しく、「がんと共存する」というスタンスで、全身治療を行います。

再発を起こした乳がんや発見されたときにすでに肺、肝臓、骨などに転移がある乳がんの場合、全身に散らばったがんを制御するため、薬物療法(ホルモン療法、化学療法、分子標的治療薬)で治療を進めていきます(図8)。全身に散らばったがんをできるだけ小さくし、症状を軽減して、QOLの高い生活を送れるようにすることが治療の基本です。

現時点で再発転移した乳がんの治療の選択肢は十分とは言えませんが、薬物療法の進歩により、再発転移した患者さんが、がんと共存する期間は長くなってきています。今後も、分子標的治療薬や抗がん剤などの新薬が登場することが予想されます。

再発転移乳がんの新薬としては米国、欧州に続き、日本でも今年4月に抗がん剤「ハラヴェン(*)」が承認されました。6~7月頃に、発売となる予定です。

ハラヴェンは、前治療歴のある転移性乳がんの患者さんを対象にした臨床試験の結果、単剤で全生存期間を有意に延長した世界初の抗がん剤です。ハラヴェンは現在、より治療歴の少ない乳がんなど、他の適応症、他のがん種について、単剤での臨床試験が進行中です。

*ハラヴェン=一般名エリブリンメシル酸塩

乳がんは早期発見で90パーセントが治癒

30歳代、40歳代という若年世代にも乳がん死亡者数の増加に歯止めがかからないため、日本の乳がんには課題が山積です。

現時点では、乳がんの発症を事前に予防することは不可能です。しかし、検診などで早期にがんを発見することは可能です。

乳がんは、早期発見、早期治療で90パーセントの方が治癒する病気であり、進行乳がんであっても有効な治療法が次々と開発されている領域です(図9)。

がん診療にはチーム医療が大切です。乳がんの診療を受ける場合、手術経験が豊富な乳腺外科医、乳腺診療を得意とする放射線科医、薬物療法を専門とする腫瘍内科医などの専門家がチーム体制を組んで診療に当たっている医療機関を選んで受診することが重要なポイントであると言えるでしょう。

同じカテゴリーの最新記事

- 高濃度乳房の多い日本人女性には マンモグラフィとエコーの「公正」な乳がん検診を!

- がん情報を理解できるパートナーを見つけて最良の治療選択を! がん・薬剤情報を得るためのリテラシー

- 〝切らない乳がん治療〟がついに現実! 早期乳がんのラジオ波焼灼療法が来春、保険適用へ

- 新規薬剤の登場でこれまでのサブタイプ別治療が劇的変化! 乳がん薬物療法の最新基礎知識

- 心臓を避ける照射DIBH、体表を光でスキャンし正確に照射SGRT 乳がんの放射線治療の最新技術!

- 術前、術後治療も転移・再発治療も新薬の登場で激変中! 新薬が起こす乳がん治療のパラダイムシフト

- 主な改訂ポイントを押さえておこう! 「乳癌診療ガイドライン」4年ぶりの改訂

- ステージⅣ乳がん原発巣を手術したほうがいい人としないほうがいい人 日本の臨床試験「JCOG1017試験」に世界が注目!

- 乳がん手術の最新情報 乳房温存手術、乳房再建手術から予防的切除手術まで

- もっとガイドラインを上手に使いこなそう! 『患者さんのための乳がん診療ガイドライン』はより患者目線に