治療目的を明確に持って、乳がんと向き合うために これだけは押さえておこう! 乳がん薬物療法の基礎知識

ターゲットとリスク分類で治療法を選択する

先にあげたように、乳がんの初期治療にはいろいろな薬が使われるが、その中からどれを選択すればよいのだろうか。

かつては転移の可能性がどのくらいあるかを示すリスク分類を重視して、治療法を選んでいた。がんの大きさや、転移したリンパ節の数などから、全身への再発転移のリスクを「高リスク」「中間リスク」「低リスク」の3段階に分類し、それに応じた薬を選択していたのだ。

しかし、最近では、まずがん自体のタイプを調べ、ターゲットに応じた治療法が選択されるようになっているという。具体的にいうと、ホルモン感受性を調べたり、HER2遺伝子の状況を調べたりして、まずがん自体のタイプ分けを行う。それとリスク分類を組み合わせることで、その患者さんに合った最適な治療法を選択するようになってきたのだ。

このような治療法の選択を行うために、ここに示した『基本24病型分類表(図3参照)』が役に立つ。この表の見方を簡単に説明しておこう。

まず、HER2の過剰発現状況によって、「陽性」と「陰性」の2つに分類する。さらに、ホルモン感受性によって、「高度反応性」「不完全反応性」「非反応性」の3段階に分類する。したがって、HER2の状況とホルモン感受性によって、6つのカテゴリーに分けられるわけだ。

これに3段階の再発のリスク分類を加える。わきの下のリンパ節転移の数、腫瘍の浸潤径、がん細胞の悪性度、年齢、HER2状況、ホルモン感受性などから、低リスク、中間リスク、高リスクに分けるのだ。

これに、「閉経前」か、あるいは「閉経後」か、という閉経状況を加えると、ここに示すような表ができ上がる。

この表によって、乳がんは24種類の病形に分類され、それぞれも病形に適した治療法がわかるようになっている。

「24種類に分類するのは複雑すぎるように思えるかもしれませんが、乳がんの生物学的な特性を考慮し、さらにリスク分類を加えれば、このように分類するのがとても合理的なのです」

この基本24病型分類表は渡辺さんが考案したもので、乳がん治療に関する国際会議であるザンクトガレン2007の公式報告書に収載されている。

「何でもかんでも抗がん剤を使うのではなく、ホルモン感受性が高度反応性なら、なるべく無駄な化学療法は行わないようにします。つまり、ホルモン療法だけでいい場合には、副作用の強い抗がん剤治療を行う必要はありません。ただ、ホルモン感受性が不十分な場合には、抗がん剤治療で補います。

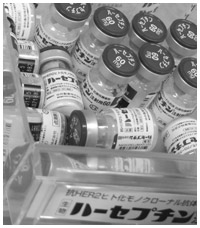

また、HER2が陽性ならハーセプチンを加えるというように、がんの性質を重視し、それに合った治療を行うことが大切です」

リスク分類に関しては、新たな検査法の開発によって、もっと細かく分類することが可能になっている。「オンコタイプDX」や「マンマプリント」など、がん細胞の遺伝子を分析する方法がそれだ。

これらの検査によって、再発のリスクが高いか低いかを正しく判定できるが、高いと判定された場合、抗がん剤治療によって再発を抑えることができるのか、あるいは低いと判定された場合、ホルモン療法だけで抗がん剤治療は行わなくていいのか、などといった未解決の問題を、現在、欧米で大規模臨床試験で検討中だ。

「オンコタイプDXやマンマプリントは、期待の新人ではあるけれど、まだまだその力量は不明です。それでも受けたい場合、40万円前後の検査費用を払えば、日本でも検査を行うことは可能です。しかし、この検査はまだ実験段階であることを覚えておいてほしいのです」

ホルモン剤と抗がん剤は何をどう使うのか

ホルモン剤は、次のように使い分ける。

LH-RHアゴニストは、卵巣からのエストロゲン分泌を抑える薬だ。したがって、卵巣からエストロゲンが分泌されている閉経前の人に用いる。使用期間は5年間以上が推奨される傾向である。

閉経すると、卵巣はエストロゲンを分泌しなくなる。しかし、副腎皮質から分泌されるアンドロゲン(男性ホルモン)が、アロマターゼという酵素の働きによってエストロゲンに造り替えられる。この酵素を働かないようにするのがアロマターゼ阻害剤だ。したがって、この薬は閉経後の人に対して使われている。使用期間は5年間、あるいはそれ以上である。

抗エストロゲン剤は、がん細胞のエストロゲン受容体に結合することで、エストロゲンが結合するのを防ぐ働きをする。そのため、閉経前でも閉経後でも用いられる。使用期間は5年間、あるいはそれ以上である。

抗がん剤治療は、AC、CMF、CEFなど、点滴で行う場合と、UFT(一般名テガフール・ウラシル)のような経口剤を用いる場合がある。また、ACやCEFなどのアンスラサイクリン系薬剤を含むレジメン(治療計画)にタキソテール(一般名ドセタキセル)やタキソール(一般名パクリタキセル)を続けるレジメンや、タキソテールとエンドキサンを併用するTCなども使われる。

どのようなレジメンを使用するかをきめる根拠は、リスクとターゲットである。ホルモン受容体が陽性の場合、あるいはHER2が陰性の場合には、アンスラサイクリン系薬剤やタキサン系薬剤を追加する効果はあまりはっきり出ないので、そういった場合は、CMFやUFTなど、非アンスラサイクリン、非タキサン治療を選択するほうがよいし、逆にホルモン受容体陰性、HER2陽性の場合には、アンスラサイクリン系薬剤、タキサン系薬剤を積極的に使用していく、という考え方もある。ACとECの効果は同等なので、どちらを使ってもいいという。

ACとECは、3週間ごとに4サイクル行う。これに、タキソテールを追加するなら、3週間ごとに4サイクル行う。合計で24週間の治療になる。

タキソールだったら、1週間ごとに12回サイクル行うウィークリー(毎週)投与が行われる。この場合も、AC、ECと合わせて24週間になる。

「タキソテールを3週間ごとに4サイクルでも、タキソールを1週間ごとに12サイクルでも、効果の点では同等です。しかし、副作用に関してみるとタキソテール3週1回では、好中球減少が強く出るため、38度を超えるような発熱や肺炎などの感染症が少なくない。タキソールのウィークリー投与のほうは、手先、足裏のしびれは高頻度におきますが、好中球が減って問題になるようなことはまずありません。

総括的に考えて私はタキソールのウィークリー投与のほうが優れているのではないかと思っています」

外来でスケジュール変更なく行いやすいのは、タキソールのウィークリー投与ということになりそうだ。(図4・5参照)

| 分類 | 略称 | 商品名 | 一般名 |

|---|---|---|---|

| アンスラサイクリン系 | A | アドリアシン | 塩酸ドキソルビシン |

| E | ファルモルビシン | 塩酸エピルビシン | |

| タキサン系 | D | タキソテール | ドセタキセル |

| P | タキソール | パクリタキセル | |

| その他 | F | 5-FU | フルオロウラシル |

| C | エンドキサン | シクロホスファミド | |

| M | メソトレキセート | メトトレキサート |

(例:AC療法=アドリアシン+エンドキサン など)

[図5 多剤併用 抗がん剤使用例]

| 療法名(通称) | 商品名 | 一般名 | 投与法 | サイクル |

|---|---|---|---|---|

| CMF | エンドキサン | シクロホスファミド | 経口 | 4週間ごと6サイクル |

| メソトレキセート | メトトレキサート | 静注 | ||

| 5-FU | フルオロウラシル | 静注 | ||

| CAF | エンドキサン | シクロホスファミド | 静注 | 4週間ごと6サイクル |

| アドリアシン | ドキソルビシン | 静注 | ||

| 5-FU | フルオロウラシル | 静注 | ||

| AC | アドリアシン | ドキソルビシン | 静注 | 3週間ごと4サイクル |

| エンドキサン | シクロホスファミド | 静注 | ||

| TC | タキソテール | ドセタキセル | 静注 | 3週間ごと4サイクル |

| エンドキサン | シクロホスファミド | 静注 | ||

| AC→T | アドリアシン | ドキソルビシン | 静注 | 3週間ごと4サイクル |

| エンドキサン | シクロホスファミド | 静注 | ||

| ↓ | ↓ | ↓ | ||

| タキソール | パクリタキセル | 静注 | 1週間ごと12サイクル | |

| EC→T | ファルモルビシン | エピルビシン | 静注 | 3週間ごと4サイクル |

| エンドキサン | シクロホスファミド | 静注 | ||

| ↓ | ↓ | ↓ | ||

| タキソール | パクリタキセル | 静注 | 1週間ごと12サイクル | |

| TAC | タキソテール | ドセタキセル | 静注 | 3週間ごと4サイクル |

| アドリアシン | ドキソルビシン | 静注 | ||

| エンドキサン | シクロホスファミド | 静注 | ||

| CEF | エンドキサン | シクロホスファミド | 経口 | 4週間ごと6サイクル |

| ファルモルビシン | エピルビシン | 静注 | ||

| 5-FU | フルオロウラシル | 静注 |

抗がん剤治療は術後より術前に行うのがお勧め

| 化学療法の時期 (手術の) | 前 | 後 |

|---|---|---|

| 目 的 | 微小転移の根絶 | 微小転移の根絶 |

| 原発病巣の縮小 | ||

| 期 間 | 12~24週間 | 12~24週間 |

| 効果の確認 | 原発病巣の縮小を体験できる | できない |

| 副作用 | 同じ | |

| 放射線照射 | 温存手術をすれば必要 | |

抗がん剤治療には、術前化学療法と術後化学療法がある。効果はどちらでも同じだが、渡辺さんは術前化学療法を勧めたいと言う。

「術前化学療法には2つのメリットがあります。1つは乳房温存術ができる可能性が高まること。温存は無理と考えられている大きさのがんでも、手術する前に化学療法を行うので、抗がん剤が効いた場合、がんが小さくなって、温存手術が可能になることがあるのです。もう1つは、治療効果を自分で確認できること。これもとても重要です」

術後治療の場合、すでに手術でがんを切り取った後、つまり目に見えるがんがない状態で抗がん剤による治療を開始するので、薬が効いているのかどうか、医師にも患者さん本人にもわからない。再発を防ぐのが目的だといっても、効果がわからないまま治療を続けるのは大変だ。その点、術前治療なら、効果があった場合にはがんが小さくなる(図6参照)。

「9割の人は、がんが半分以下になり、4割の人は触ってもわからないほど小さくなり、3割の人は顕微鏡で調べてもわからないくらいになります。こうした変化を実感すれば、たとえ副作用が出たとしても、治療を継続する力になります」

術前に24週間の化学療法を行えば、それだけ手術を行う時期は遅くなってしまう。その間に転移する可能性があるので、まず手術を行い、化学療法は術後に行うべきだという意見がある。しかし、その考え方はおかしい、と渡辺さんは強調する。

「化学療法を行うということは、全身に微小転移があることが前提となっています。全身疾患の可能性が高いのに、全身治療の前に局所治療を行わなければならないというのは、どう考えてもおかしいですね」

もっとも、全身的な効果に関しては、術前でも術後でも変わらないことが明らかになっている。

同じカテゴリーの最新記事

- 高濃度乳房の多い日本人女性には マンモグラフィとエコーの「公正」な乳がん検診を!

- がん情報を理解できるパートナーを見つけて最良の治療選択を! がん・薬剤情報を得るためのリテラシー

- 〝切らない乳がん治療〟がついに現実! 早期乳がんのラジオ波焼灼療法が来春、保険適用へ

- 新規薬剤の登場でこれまでのサブタイプ別治療が劇的変化! 乳がん薬物療法の最新基礎知識

- 心臓を避ける照射DIBH、体表を光でスキャンし正確に照射SGRT 乳がんの放射線治療の最新技術!

- 術前、術後治療も転移・再発治療も新薬の登場で激変中! 新薬が起こす乳がん治療のパラダイムシフト

- 主な改訂ポイントを押さえておこう! 「乳癌診療ガイドライン」4年ぶりの改訂

- ステージⅣ乳がん原発巣を手術したほうがいい人としないほうがいい人 日本の臨床試験「JCOG1017試験」に世界が注目!

- 乳がん手術の最新情報 乳房温存手術、乳房再建手術から予防的切除手術まで

- もっとガイドラインを上手に使いこなそう! 『患者さんのための乳がん診療ガイドライン』はより患者目線に