日進月歩で進歩する乳がんの検査と治療―その現状に迫る これだけは知っておきたい乳がん最新基礎知識

HER2受容体に異常があれば、ハーセプチンが功を奏す

乳がんの中には「HER2受容体」に異常が認められるものがある。

HER2受容体とは、たとえれば、細胞のアンテナのようなものである。アンテナに、たとえば「増殖せよ」という命令が届くと、それが細胞核に伝えられ、核分裂を起こし、細胞は増殖する。乳腺細胞に「細胞を分裂させなさい、増殖させなさい」という命令が来たときだけ、乳腺細胞は増えていく。

ところが、このHER2受容体に異常があると、いわばアンテナが壊れ、常にスイッチが入ったような状態になり、命令が何も来なくても、勝手に細胞が分裂・増殖してしまう。

20~25パーセントほどの乳がんは、このHER2受容体に異常をきたしている。何の命令がなくても、細胞は勝手にどんどん増殖してしまうのだから、がん細胞の増殖スピードは、HER2受容体が正常な乳がんよりも速い。

HER2受容体の検査には、ハーセプテストとFISH法がある。

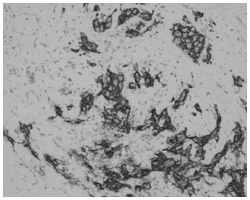

ハーセプテストで3+(陽性)と出たHER2受容体

ハーセプテストは、乳がん細胞の表面に現れたHER2タンパクを免疫染色して検査する。HER2タンパクは0、1+、2+、3+の4段階に分けられ、0と1+は陰性、3+を陽性と規定している。

2+は陽性とも陰性ともいえない。ハーセプテストで2+と出た場合には、より精度の高いFISH法を行い、診断を確定する。ハーセプテストの2+をFISH法で調べ直すと、結局、2~3割が陽性になる。 FISH法のほうが精度が高いのなら、初めからこの方法で検査をすればよさそうなものだが、FISH法はコストが高いため、原則としてハーセプテストが採用されている。

HER2受容体に異常が認められた乳がんには、ハーセプチン(一般名トラスツズマブ)という分子標的薬が効果を発揮する。ハーセプチンはたとえれば、壊れて、常にオンの状態になったアンテナをオフにして、増殖しようとするがん細胞を抑えつける。このハーセプチンが登場して以来、乳がんの治療法は大幅に広がったと川端さんは言う。

ハーセプチン治療は、本稿の執筆時点では、再発した乳がんにのみ保険が適応されるが、2008年の春ごろまでには、再発以外の乳がんにも保険が適応される見通しである。

新たな局面に入ったセンチネルリンパ節生検

| 病期 | 大きさ(T) | リンパ節転移(N) | 転移(M) |

|---|---|---|---|

| 0期 | Tis(非浸潤がん) | ||

| 1期 | 2cm以下 | なし | なし |

| 2期 | 2.1~5cm | 大きさが2cm以下でも、 腋の下のリンパ節転移が疑われるもの | なし |

| 3a期 | 5.1cm以上 | 5cm以下でも、腋の下のリンパ節への 転移が強いとおもわれる | なし |

| 3b期 | 大きさ関係なし | しこりが胸壁固定か、皮膚に顔を出し、 むくんだり、崩れたりしている | なし |

| 3c期 | 腋の下と胸骨傍のリンパ節、または、 同側鎖骨下、または、同側鎖骨上の リンパ節転移 | なし | |

| 4期 | 骨、肺、肝臓、脳などの臓器に転移している段階 | ||

乳がんが最初に転移する可能性の高い腋窩(脇の下)のリンパ節を1~2個だけ切除し、がんを調べる検査がある。これを「センチネルリンパ節生検」といい、近年では、多くの乳がん患者がこの検査を受けている。

リンパ節転移の有無はこれまで、乳がんの手術をする際に、同時に腋窩のリンパ節郭清(周りの脂肪と一緒に、リンパ節を切除すること)をして調べることが多かった。

しかし、腋窩リンパ節郭清を行うと、リンパ浮腫や腕の違和感を訴える人も少なくなく、QOL(生活の質)のある程度の低下は避けられない。だが、センチネルリンパ節生検では、こうした後遺症はかなり軽減できる。

そのため、センチネルリンパ節生検が行われるようになったのだが、腋窩リンパ節郭清と比較した確たるデータはまだ出ていない。ただし、「再発する頻度は、従来の腋窩リンパ節郭清に比べ、とくに変わらない」(川端さん)のが現状だから、センチネルリンパ節生検は勧められる検査といえるだろう。

これまでは、センチネルリンパ節生検の結果、転移が認められれば、ほかの場所にも転移がある可能性が大きいと考えられ、その後、リンパ節郭清が行われていた。この傾向は今も変わらないが、最近では、さらに議論が進み、センチネルリンパ節生検で転移が確認されても、必ずしも郭清する必要はないという意見も出始めている。

「センチネルだけに転移のある人が60パーセント程度というデータがある」(川端さん)というから、それらの人はリンパ節郭清をしても、そこには転移がないことになる。センチネルリンパ節生検を巡る考え方も、新しい局面に入ったようだ。

個別治療の時代に入った

ごく大ざっぱに言えば、1990年代は抗がん剤の大量投与を目指した時代だった。乳がんは全身病であるという認識のもと、再発の可能性のある人には、抗がん剤を無差別に、かつ大量に投与する方向で完治を目指していた。しかし大量投与はあまり効果がなく、また抗がん剤の適応を広げすぎたのではという反省期に入ってきた。2005年5月のハーセプチンの劇的な再発抑制効果が発表されて以降は、がんの性質を考え、その性質に応じて、ターゲットを絞った治療をするように変わってきた。

すでに書いたように、ホルモン受容体がある人にはホルモン療法を、HER2が陽性の人にはハーセプチンを行うのが、近年の治療の主流になっている。これは、個々人の患者に応じた、オーダーメイド医療ともいえる。

とはいえ、抗がん剤治療もこれまでどおり行われている。抗がん剤治療は3種類、ないしは2種類の抗がん剤を併用する多剤併用療法が主流である。手術の前か後のいずれに行うかは、それほど治療効果に差はない。

乳がんにとって、抗がん剤治療は今でも重要な治療法だが、かつてのような「腫瘍径1センチ以上の浸潤がんにはすべて抗がん剤治療をしたほうがいい」という考え方は、今はしなくなった。

以上のように、現在の内科的な治療は「ホルモン療法」「ハーセプチン」「抗がん剤」が3本柱といえる。

一方の治療の主役は手術、放射線だ。乳がんと診断されれば、原則として手術が行われる。では、どのような手術が行われるのだろうか。

「手術は、可能であれば、乳房温存療法を行うのが基本です。乳房を部分的に切除して、がんを取りきれるのであれば、原則として乳房の温存を行います。乳房の3割を切除してもがんを取りきれないと判断される場合には、全摘になります」(川端さん)

乳房温存療法を行った場合には、原則放射線療法を術後に行う。近年は3次元照射など、新しい照射法の研究が進んでおり、照射回数を減らしたり、照射野を絞ることで、より負担の少ない方法が導入されようとしている。また、全摘手術になった場合には、乳房再建を同時に行うこともまた、後日行うことも共に可能である。

「多くのがんは治療後、5年経って再発しなければ、治癒したと考えられるが、乳がんは20年ほど経過を観察する必要がある」(川端さん)ことも、ぜひ覚えておきたい。

同じカテゴリーの最新記事

- 高濃度乳房の多い日本人女性には マンモグラフィとエコーの「公正」な乳がん検診を!

- がん情報を理解できるパートナーを見つけて最良の治療選択を! がん・薬剤情報を得るためのリテラシー

- 〝切らない乳がん治療〟がついに現実! 早期乳がんのラジオ波焼灼療法が来春、保険適用へ

- 新規薬剤の登場でこれまでのサブタイプ別治療が劇的変化! 乳がん薬物療法の最新基礎知識

- 心臓を避ける照射DIBH、体表を光でスキャンし正確に照射SGRT 乳がんの放射線治療の最新技術!

- 術前、術後治療も転移・再発治療も新薬の登場で激変中! 新薬が起こす乳がん治療のパラダイムシフト

- 主な改訂ポイントを押さえておこう! 「乳癌診療ガイドライン」4年ぶりの改訂

- ステージⅣ乳がん原発巣を手術したほうがいい人としないほうがいい人 日本の臨床試験「JCOG1017試験」に世界が注目!

- 乳がん手術の最新情報 乳房温存手術、乳房再建手術から予防的切除手術まで

- もっとガイドラインを上手に使いこなそう! 『患者さんのための乳がん診療ガイドライン』はより患者目線に