メスを入れない、麻酔もいらない「集束超音波手術」を使った乳房温存療法 第3段階を経て、現在、最終臨床試験を実施中

乳がん治療における集束超音波のパイオニア

もともと集束超音波は、1990年代初期にハーバード大学の提唱でスタートした。2001年にFDA(米国食品医薬品局)の認可を得て、カナダのモントリオール大学などで臨床試験が行われた。

「ただこれらはパイロットスタディ、いわゆる探索研究といったものだったんです。FDAが造影剤を使っての臨床試験を許可しなかったので、非常に見にくい状態での臨床試験で、我々の場合は、造影剤を用いてはっきり見える状態で治療を行いました」

2004年には、FDAが子宮筋腫の治療への使用を認可。日本国内でも「ブレストピアなんば病院」をはじめ、数カ所の病院で治療を行っている。が、乳がん治療を行っているのは同院だけ。なぜ、ベッド数36床の小さな宮崎県の専門病院が臨床試験を行っているのだろうか。

「超音波装置の開発会社が、全世界でこの治療の臨床試験を行えそうな病院を探したのがはじまりなんです。そのとき、乳腺専門病院としてデータを画像と病理の対比として詳細に残していた当院のことを認めてくれたんです」

患者さんのための、夢のある治療を確信――

医師・MRI技師が画像をモニタリングしながら治療を行う

MRIと超音波装置を組み合わせた装置

同院は1991年に日本初の乳腺疾患専門病院としてオープン。治療成績をインターネット上で公開し、総合病院と違って診断・治療機器、治療データだけでなく全スタッフまでが乳がんをはじめとする乳腺疾患の診断や治療に特化されている。

2005年の治療実績をみても、国内でトップクラスの358件(集束超音波20件をのぞく)もの乳がん手術が行われ、温存が197件、全摘が161件で、「温存率」は55パーセントにのぼる。

「まだ数字を出していませんが、昨年はおそらく6割を超えると思います」

しかし、この集束超音波装置を導入すべきかどうか、最初に病院内で議論したときには、医師全員が懐疑的だった。当時、この器械を持っていたのはアメリカのハーバード大学やメイヨークリニック、ドイツのフ��ボルト大学、ロンドンのセントメリー病院など、名だたる医療機関が数カ所だけ。

集束超音波の装置だけで約3億円する巨額の投資でもある。

「私も最初はその効果を疑っていました。でも、上手くいくかどうかはわからないけど、患者さんのための夢のある治療であることに間違いなく、目指している方向は絶対に間違えてないと思ったんです」

と、古澤さん。

ブレストピアなんば病院は第2段階目の臨床試験を2005年に終了。翌年の7月にはアメリカ外科学会の雑誌に研究結果が掲載された。

「日本の、名前も聞いたことがないような小さな病院が30例の臨床試験をやって、データに基づいた論文を出したということで驚かれたようです」

同じころACRIN(American College of Radiology Imaging Network)の資金提供のもと、米国6施設とカナダ1施設と同院の計8施設で600例の登録を目指した、多施設共同国際臨床試験を行うことが決定し、来春には開始の予定。アクリンはメスを使わない乳がん治療を以前から検討。ラジオ波、凍結、レーザー、マイクロウェーブと超音波の5つの治療のなかから集束超音波を選択したという。

現在、最終段階の臨床試験を実施中

2005年から同院は、第3段階の臨床試験に入っている。集束超音波のあとに外科手術は行わず、放射線治療だけでフォローする最終段階の試験になる。100人を予定して進行中で、2年半で25人になった。

「第2段階は集束超音波のあとに外科手術をしますので、あっという間に臨床試験が終わりましたが、手術でとらないで経過観察する第3段階の試験に、患者さんがためらわれるのは当然だと思うんです。でも、こういう試験に参加してくださる患者さんたちは、医師と患者の関係を超えた未来への共同研究者なんです」

対象者は以下のような軽度の乳がん患者になる。

(1)乳がんの進行度が0~1期

(2)腫瘍の大きさが1.5センチ以下

(3)腫瘍から皮膚までの距離が1センチ以上

(4)腫瘍周辺に過去の外科手術の経験がない

(5)術前化学療法を受けていない

メスを入れずにすむとあって、東京など県外からもこれまでに7人ほどが参加。同院で治療を受けたあと、3カ月に1回の診察以外は、自宅近くの病院と連携することも可能という。

また、自由診療でも治療は受けられる。主な条件は前記の臨床試験と同じだが、腫瘍の大きさに上限はなく、放射線治療を受けたくない場合や、手術前に化学療法を行った場合でも大丈夫だ。

看護師の発案で患者会の動きも

Aさん(54歳)は、東京からこの治療を受けるため「ブレストピアなんば病院」をおとずれた。

ステージは1で腫瘍の大きさは0.8センチ。集束超音波の照射回数は30回で、治療時間は1時間20分だった。

入院はせず、宮崎駅前のホテルに宿泊。治療には保険が利かないので約150万円の費用がかかったが、乳房にまったく傷も変形もなく、しこりのなごりもない。2年後の現在も再発もなく以前と同じ生活を送っている。

「自由診療の方々は、第2段階の人たちと並行してやってきましたので、Aさんのように2年以上たった人もいるんです」

ただし、時がたつとともに3カ月ごとの経過観察がだんだん億劫になるという。

「最初はみなさん『3カ月に1回でいいんですか』とおっしゃるのに、2年が近づくと『3カ月に1回行かないとダメですか』っておっしゃるんです。でも、乳房のしこりもなくなったのに、宮崎までですからね、その気持ちもわかります」

体験談を聞く場所がないことが一番の不安――という声から、集束超音波手術チームの看護師の発案で体験者による「患者会」をつくる動きも出ているという。

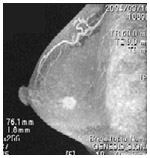

MRガイド下集束超音波治療で白っぽく見える腫瘍が消失

乳がん治療に外科医が必要なくなるのが夢

欧米では、1980年代前半に乳房温存手術の有効性がすでに証明されていたのに、日本国内で温存手術の件数が全摘手術を上まわったのは2003年になってからだ。

「私たちの先輩が手を抜いたわけじゃないんです。でも、欧米が正したのに対し、遅れたのは事実。その意味においては、日本の外科医がわが国の患者をミスリードしてしまった時期があったことは否めません」

近年、乳がん検診においてマンモグラフィの重要性が声高に叫ばれている。が、古澤さんはマンモグラフィ一辺倒になる危険性についてこう指摘する。

「欧米ではマンモグラフィも20年以上前にはじまった検査方法なんです。マンモは脂肪の多い乳房の場合はしこりを見つけやすいんですが、脂肪分の少ないアジア系の人には不向きな点がある。白っぽい石灰化だけは見つけやすいんですが、しこりは発見しづらい。理想的には小さなしこりを見つけやすい超音波と併用すべきです。

宮崎市では、マンモグラフィではなく、安価で多くの先生が検診に参加できる超音波を用いていますし、当院の職域検診では平成10年から併用しています」

古澤さんは、こんな夢をもっている。

「集束超音波のような治療の有効性が証明されれば、検査が一番大切になります。小さい段階で見つければ、大きな手術は必要なくなります。私自身は外科医ですので、現在でも手術は行っていますが、乳がん治療に外科医が必要なくなるような時代を迎えることが夢ですね」

同じカテゴリーの最新記事

- 高濃度乳房の多い日本人女性には マンモグラフィとエコーの「公正」な乳がん検診を!

- がん情報を理解できるパートナーを見つけて最良の治療選択を! がん・薬剤情報を得るためのリテラシー

- 〝切らない乳がん治療〟がついに現実! 早期乳がんのラジオ波焼灼療法が来春、保険適用へ

- 新規薬剤の登場でこれまでのサブタイプ別治療が劇的変化! 乳がん薬物療法の最新基礎知識

- 心臓を避ける照射DIBH、体表を光でスキャンし正確に照射SGRT 乳がんの放射線治療の最新技術!

- 術前、術後治療も転移・再発治療も新薬の登場で激変中! 新薬が起こす乳がん治療のパラダイムシフト

- 主な改訂ポイントを押さえておこう! 「乳癌診療ガイドライン」4年ぶりの改訂

- ステージⅣ乳がん原発巣を手術したほうがいい人としないほうがいい人 日本の臨床試験「JCOG1017試験」に世界が注目!

- 乳がん手術の最新情報 乳房温存手術、乳房再建手術から予防的切除手術まで

- もっとガイドラインを上手に使いこなそう! 『患者さんのための乳がん診療ガイドライン』はより患者目線に