再発・転移が分かったら、サブタイプの再確認を!

薬剤選択の基本はサブタイプ

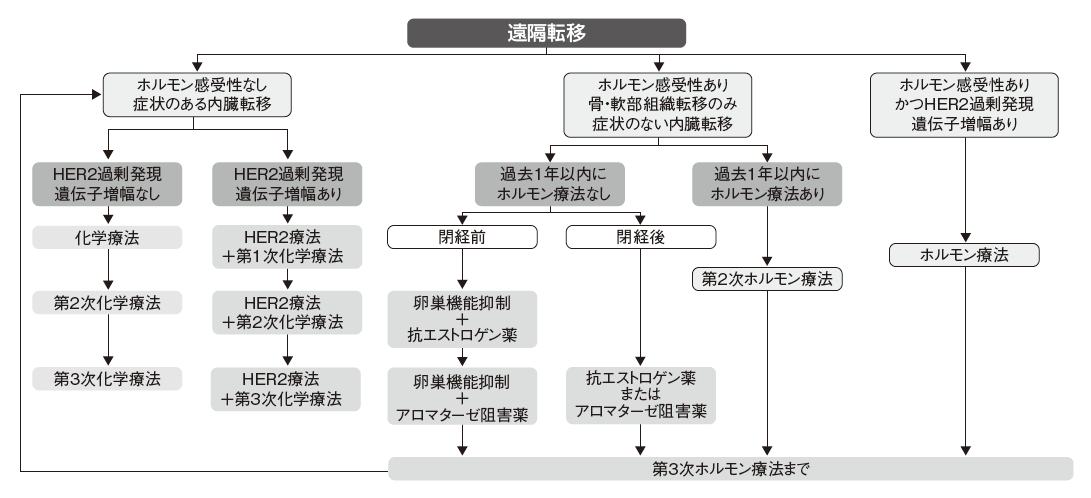

全身に散っている可能性のあるがんを叩く治療なので、治療の基本は薬物療法(図4)。手術や放射線治療は原則行わない(痛みをとるなどの目的では行われる)。初発時の術後薬物療法と最も違う点は治療期間だ。術後薬物療法は期間限定だが、再発・転移がんではがんの増殖を抑え続けることが肝心なので、できるだけ長く投与し、効果が薄れてきたら別の薬に「乗り継ぐ」

治療計画は初発時のサブタイプを参考に、分子標的薬、ホルモン薬、抗がん薬で組み立てる。HER2タイプでは、抗HER2分子標的薬(*ハーセプチン、*パージェタ)と抗がん薬を併用する。抗がん薬はタキサン系の*タキソール、*タキソテール、ビンカアルカロイド系の*ナベルビンなどが使われることが多いという。効果が薄れたら、分子標的薬を*タイケルブに変えて*ゼローダと併用するか、ハーセプチンに別な抗がん薬を組み合わせる。ハーセプチンはこれによって再び効く可能性があるそうだ。

なお、乳がん治療に使える分子標的薬は、今のところハーセプチン・パージェタ・タイケルブ・*アバスチンだが、現在薬価収載中の*カドサイラのほか、ネラチニブ(HKI-272)、*ジオトリフなど、複数の分子標的薬で臨床試験が進められているので、近い将来、使える薬剤が増える可能性もある。

ホルモン受容体が陽性のタイプでは、患者さんが閉経前か閉経後かで治療が異なる。閉経前ではLH-RHアゴニスト製剤と抗エストロゲン薬の併用からスタートし、抗エストロゲン薬に耐性ができたら、併用をアロマターゼ阻害薬に換える。閉経後ではアロマターゼ阻害薬から始めるが、効かなくなったら抗エストロゲン薬に換える。アロマターゼ阻害薬にはステロイド系と非ステロイド系があるが、最初に使ったほうが効かなくなったら、もう一方に換えることもある。

そして、ホルモン薬全般が効かなくなったら、抗がん薬治療に切り替える。ホルモン薬と抗がん薬は併用すると副作用は確実に増えるものの、それに見合う有効性の向上が確認されていないので、原則併用することはない。

ホルモン受容体もHER2も陰性のトリプルネガティブでは、初期治療時と同様、抗がん薬治療を行う。使うのはタキソールやタキソテールなどのタキサン系薬剤か、*アドリアシン、*ファルモルビシンなどアンスラサイクリング系薬剤で、効果が薄れたらもう一方を使う。それも効果が得られなくなったら、2剤以外の薬を使っていく。ゼローダ、*TS-1、*ジェムザールなどがこれに当たる。

*ハーセプチン=一般名トラスツズマブ *パージェタ=一般名ペルツズマブ *タキソール=一般名パクリタキセル *タキソテール=一般名ドセタキセル *ナベルビン=一般名ビノレルビン *タイケルブ=一般名ラパチニブ *ゼローダ=一般名カペシタビン *アバスチン=一般名ベバシズマブ *カドサイラ=一般名トラスツズマブ エムタンシン *ジオトリフ=一般名アファチニブ *アドリアシン=一般名アドリアマイシン *ファルモルビシン=一般名エピルビシン *TS-1=一般名テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム *ジェムザール=一般名ゲムシタビン

髪が抜けるなら、治療しないという人も

以上が薬物療法の概要だが、前述したように肝心なのは長く続けること。そのため、単剤にする、量を減らす、休薬期間を変えるなど、医師の判断で微調整することも。そこで、❶の「これまでの経緯や現状など患者さんの情報」と❸の「患者さんの意向」が重要になると向井さんは言う。

例えば、再発までの期間が短い場合、がんの増殖スピードが速いと推測されるから、しっかり治療しようとか、逆に、患者さんの全身状態が良くないから、併用を止めて単剤にしよう、といった具合だ。

「『抗がん薬で生存期間が延びるのはせいぜい数年ですか? しかも脱毛? 私は治療しません』とおっしゃる患者さんもなかにはいらっしゃいます」

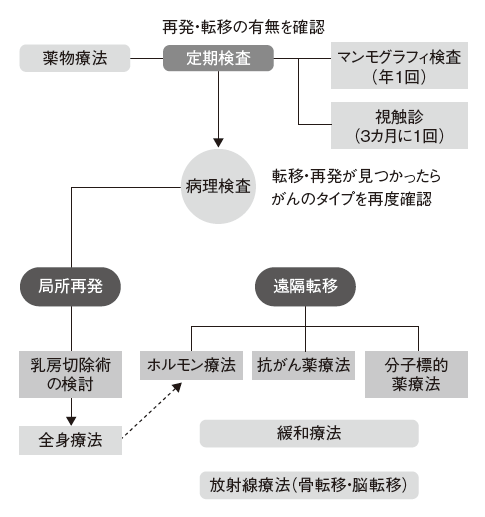

多くの要素を考慮しなければならない理由はもう1つある。初期治療で特定したサブタイプは、再発時に変わっていることがあるのだという。

「がんは何万という細胞の集まりですから、細胞分裂のとき遺伝子に傷がついて変異が起こることがあります。その結果、ゆっくり増殖するおとなしいタイプが、どんどん増殖する元気なタイプになることもあります。ちなみに、ルミナルA・Bを規定しているホルモン受容体陽性/陰性は約30%が変化するといわれ、HER2陽性/陰性は約10%が変化するとされます」

「ルミナルAは〇〇に変わる」などが明らかになっていない点も、サブタイプ重視で治療が確定できない理由だ。したがって、再発・転移がわかったときに再度、サブタイプを確認するために病理検査を受けることが重要になる(図5)

「私たちの施設ではできるだけ生検を行っています。しかし、将来的には遺伝子レベルで詳細に患者さんごとのがんの性質がわかるようになるでしょう。ただ、生検には痛みを伴いますし、臓器を傷つける可能性もある。患者さんによっては『再発してまで生検をしたくない』という人もいます」

この変化は、思いがけない恩恵につながることもある。トリプルネガティブは脳や肝臓への転移が多く、骨転移は少ない。また、再発は3年以内のことが多い。その患者さんが10年たって骨転移した場合、トリプルネガティブでなくなった可能性を考えてホルモン薬や抗HER薬を投与し、効くこともあるのだそうだ。ここでも❶の情報が治療に活かされる。

新しい薬が増えて 治療は刻一刻と変化

正しい治療選択には、考慮に入れなければならない要素が多く、標準治療が確定しにくい再発・転移乳がん治療だが、向井さんは言う。

「新薬が出るたび治療は刻一刻と変わり、とくに今はHER2陽性乳がんはどんどん変わっている状況。専門医の頭の中ではきれいに治療戦略がタイプ別に分けられていると思いますし、学会レベルでもある程度の位置づけは決まっています。薬が増えれば、武器はそれだけ増えます。諦めず、QOLを保ちながら、主治医の先生と一緒に治療に取り組んでほしいと思います」

向井さん自身、2006年から臨床試験に取り組んできた。前述したように、「再発してまで脱毛はいや」という患者さんは多く、現場ではTS-1の単剤投与が初発治療として行われていたが、これまでエビデンス(科学的根拠)はなかった。しかし、「口から飲めて髪の抜けない薬を最初に使い、標準治療に成績が劣らなかったら、QOL的には逆に良いと言えますよね」

ということで、臨床試験を実施。まもなく結果が公表される。もし良い結果が出たら、患者さんに福音をもたらす治療法になりそうだ。

同じカテゴリーの最新記事

- 新薬の登場で選択肢が増える 乳がんの再発・転移の最新治療

- SONIA試験の結果でもCDK4/6阻害薬はやはり1次治療から ホルモン陽性HER2陰性の進行・再発乳がん

- 乳がんサバイバーの再発恐怖を軽減 スマホアプリの臨床試験で世界初の効果実証

- 術後のホルモン療法は10年ではなく7年 閉経後ホルモン受容体陽性乳がん試験結果

- より推奨の治療法が明確化した「ガイドライン」 HR陽性、HER2陰性の進行・再発乳がんの最新治療

- 原発巣切除による生存期間延長効果の比較試験が進行中 試験結果が待たれるステージIV乳がんの原発巣手術の是非

- 血管新生阻害薬アバスチンの位置づけと広がる可能性 アバスチンと免疫チェックポイント阻害薬の併用が未来を拓く

- ホルモン陽性HER2陰性の進行・再発乳がんに、イブランスに続きベージニオも承認間近

- 長期戦の覚悟と対策を持って生き抜くために ホルモン陽性HER2陰性の乳がんは、なぜ10年経っても再発するのか