乳がん骨転移は段階的な治療のリレーで対応

骨転移の手術は主治医と整形外科医が早めに検討を

乳がんでは、通常、手術後は薬物療法、放射線療法等の必要性が検討され、局所・全身両方の治療が行われる。そのときに治療を担当するのは手術を担当した外科医あるいは腫瘍内科医、または放射線科医だったりする。その後は、主治医が経過を診るケースが多いが、「骨転移が生じた場合には、必要に応じて整形外科医にも一緒に診てもらう機会を持つとよい」と川井さんは指摘する。

「腫瘍マーカー、骨シンチグラフィなどの検査で骨転移が疑われた場合は、X腺、MRI等の検査で骨転移を確認した上でまず薬物療法が行われます。薬物療法としては骨転移による骨破壊の主役となる破骨細胞の働きを抑える骨修飾薬(*ゾメタ、*ランマークなど)が用いられます。それでも疼痛や骨折の危険性が残る場合には放射線治療が検討されます。手術はこれら保守的な治療で効果が見られない場合のある意味最後の手段となりますが、骨折や麻痺の出現や、患者さんが寝たきりになったりするのを防ぐための重要な役割を担っています。

手術が検討されるのは、骨が折れそうであるとか(切迫骨折)、すでに骨折しているとか、神経が麻痺しそうであるという段階になってからのことが多いと考えられます。しかし、手術の効果を高めるためには、早め早めに主治医と整形外科医が相談し、最も適切な時期に、適切な手術を行うことが重要です。これにより、骨折や完全麻痺など、骨転移によってQOLを大きく低下させることを未然に防ぐことができます」

手術を受けるべきタイミングについては、骨折のリスクを指標化した『ミレルズスコア』というものがある(表3)。

ミレルズスコアとは、骨転移が造骨型か溶骨型か、痛みの強さの程度、病変の大きさ、転移の部位の4項目それぞれを3点満点、合計12点満点で点数化するスコアで、合計で9点以上になる場合には切迫骨折と見なして手術を考慮する、という治療法選択のための指標である。

「例えば、大腿骨の根元である転子部に溶骨型の骨転移が存在し、病変の範囲が骨全周の3分の2以上を占め、痛みがかなり強い、という場合には4項目すべて3点で合計12点という最も高いスコアになります。このような病変は、そのときは折れて��なくても、近い将来骨折を生じる危険性が非常に高いため、積極的に手術を考慮するということになります」

一般的に上半身(上肢)よりも下半身(下肢)のほうが、スコアが高くなるという。

*ゾメタ=一般名ゾレドロン酸 *ランマーク=一般名デノスマブ

麻痺には早めの治療が必要 徴候に注意して

乳がんの場合は、放射線治療に反応しやすいため、スコアだけに頼らず、慎重に手術適応を検討し、場合によってはミレルズスコアの点数が高くても放射線治療を選択する場合もある。ただし、放射線治療は一度治療した部位には再照射できないなどの制限もあり、患者さんの治療歴、予後、希望を十分に検討した上で慎重に治療法を選択する。

一方、脊椎転移により脊髄が障害されて不可逆的な麻痺が生じると、その後のQOLは著しく障害される。麻痺を防ぐための手段として手術は重要だ。

例えば、背中の痛みだけだった患者さんが、朝から突然足に力が入らなくなり、昼には立てなくなったというような症状が出た場合には、緊急の対応が必要とされる。

「中枢神経である脊髄が完全に麻痺した状態が48時間続くと、その麻痺は回復しないと言われているのです。完全に麻痺するまでの時間は、腫瘍の部位や増大の速さに関係しますので、それぞれ違いがあり、一概には言えません。しかし、足の力が抜ける、知覚の鈍麻、感覚の鈍さといった症状が出始めたら要注意です。骨転移が増大して脊髄の神経を圧迫している可能性がありますから、できるだけ早くMRIなどで病変の有無を確認して緊急の治療を考えるべきです」

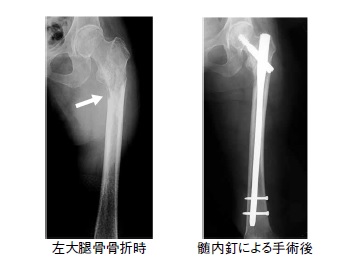

手術は、四肢の骨転移病変に対しては、金属プレートや髄内釘による骨折の治療や予防を行う(写真4)。

骨病変を切除することがその後の腫瘍コントロール上重要と考えられる場合には、病変を切除して腫瘍用人工関節などで再建が行われることもある。脊椎転移に対しては、麻痺の原因となる脊髄の圧迫を取り除くことを目的に、椎弓切除+後方固定術が行われることが多い。

転移の早期発見と適切な治療で高いQOLを保つ

現在、乳がん骨転移は薬物療法→放射線療法→手術と段階的に治療のリレーを適切に行うことにより、QOLを保ちながら日常生活を送ることができる。大切なことは、どのタイミングで、次の治療にバトンタッチをするかだという。

乳がん専門医も骨転移に対する意識が強くなっている今、乳がん専門医と骨の専門家である整形外科医が緊密に連携することにより、より質の高い乳がん骨転移治療が行われることが期待される。

今後の課題は、年々骨転移の患者さんが増えている中で、骨転移を治療する整形外科医の不足にどう対処するかだと言われている。川井さんは、そのような状況の解決策を次のように述べる。

「希少がんである原発性骨軟部腫瘍(肉腫)など専門的な知識と技術が必要とされる稀な疾患は集約されたがん専門病院で治療を行い、乳がん骨転移など全国津々浦々で質の高い医療が求められる疾患に関しては、少なくとも総合病院の整形外科医であれば皆十分な診断と治療ができるような教育を行っていく必要があると考えています」

骨転移は、他の主要臓器への転移と比較すると、直接、生命予後には関わらないと言われる。しかし、骨折により歩行困難や寝たきりになると、床ずれ(褥瘡)や排尿障害などQOLを著しく低下させる症状を引き起こす。さらに体力や気力も衰えてしまうと、PSは極端に悪化する。そうなると、原発巣のがんに対する治療ができなくなるため、結果的に生命予後も極めて悪くなる。

「サバイバー(生存者)が多い乳がんの患者さんは、骨転移に関してもきちんと定期的に検査を受け、転移の早期発見、適切な治療を行うことで、高いQOLを保ちながら日常生活を送って欲しいと思います」と、川井さんは結んだ。

同じカテゴリーの最新記事

- 新薬の登場で選択肢が増える 乳がんの再発・転移の最新治療

- SONIA試験の結果でもCDK4/6阻害薬はやはり1次治療から ホルモン陽性HER2陰性の進行・再発乳がん

- 乳がんサバイバーの再発恐怖を軽減 スマホアプリの臨床試験で世界初の効果実証

- 術後のホルモン療法は10年ではなく7年 閉経後ホルモン受容体陽性乳がん試験結果

- より推奨の治療法が明確化した「ガイドライン」 HR陽性、HER2陰性の進行・再発乳がんの最新治療

- 原発巣切除による生存期間延長効果の比較試験が進行中 試験結果が待たれるステージIV乳がんの原発巣手術の是非

- 血管新生阻害薬アバスチンの位置づけと広がる可能性 アバスチンと免疫チェックポイント阻害薬の併用が未来を拓く

- ホルモン陽性HER2陰性の進行・再発乳がんに、イブランスに続きベージニオも承認間近

- 長期戦の覚悟と対策を持って生き抜くために ホルモン陽性HER2陰性の乳がんは、なぜ10年経っても再発するのか