サンアントニオ乳がんシンポジウム2012最新報告:新薬、ホルモン療法の最新知見も トリプルネガティブ乳がんにも標的治療実現の兆しが!!

トリプルネガティブに新たな薬剤併用も

DNAの修復には、BRCA1、2遺伝子とPARP遺伝子が関っている。

BRCA1または2遺伝子が変異している細胞にPARP阻害薬を投与すると、DNA修復の機能が2つとも働かないため、細胞死が誘導される。そのためPARP阻害薬は、BRCA1遺伝子が変異している乳がんの治療に有効だと考えられている。

PARP阻害薬のイニパリブ(一般名)は、トリプルネガティブ乳がん患者さんを対象とした第Ⅱ相試験で、化学療法(ジェムザール*+パラプラチン*)との併用によって、無増悪生存期間と全生存期間を有意に改善することが示され、トリプルネガティブ乳がんに対する初の分子標的治療薬になることが期待されていた。しかし、その後の第Ⅲ相試験では、無増悪生存期間をわずかに改善したのみで、全生存期間の有意な改善効果は認められなかった。トリプルネガティブ乳がん患者さんの中には、BRCA1遺伝子変異を持っていない患者さんも含まれていることが、良好な結果を得られなかった原因の1つだと指摘されていた。

今回、カンザス大学がんセンターのカピル・バーラさんらは新たに、BRCA1遺伝子変異を持っていないトリプルネガティブ乳がん患者さんでも、HDAC阻害薬を併用すれば、PARP阻害薬の効果が得られるという可能性を明らかにした。

HDAC阻害薬は、熱ショックタンパク質90を不活性化することによって、DNA修復に関わるシグナル経路を抑制して、細胞をBRCA1遺伝子変異があるのと同じような状態にすることができるのだという。

実際、トリプルネガティブ乳がん細胞では、HDAC阻害薬のゾリンザ*またはパノビノスタット(一般名)を加えることによって、PARP阻害薬のATP888という薬剤に対する反応性が高まり、BRCA1遺伝子の変異の有無にかかわらず、細胞死を起こすことが示された。

現時点では実験室での細胞を用いた研究の段階だが、バーラさんは「BRCA1遺伝子を持っていないトリプルネガティブ乳がん患者さんに対するHDAC阻害薬とPARP阻害薬、シスプラチン*の併用について、臨床試験の実施を考慮してもいいのではないか」と、今後の展開に期待を示している。

アバスチン併用に有益性が認められず

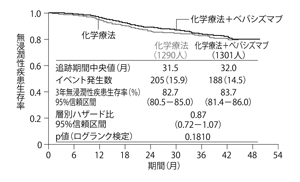

トリプルネガティブ乳がんで術後補助化学療法にベバシズマブを併用したが、無浸潤性疾患生存率の改善は認められなかった

トリプルネガティブ乳がんで術後補助化学療法にベバシズマブを併用したが、無浸潤性疾患生存率の改善は認められなかった(BEATRICE試験)

早期トリプルネガティブ乳がんを対象とする最初の第Ⅲ相試験で、術後化学療法にVEGF阻害薬のアバスチン*を併用することの効果が検討されている。ホルモン受容体陰性の腫瘍では、腫瘍に栄養や酸素を取り込むための血管新生にかかわる血管内皮成長因子(VEGF)の発現が多いことが知られている。したがって、VEGFを阻害するアバスチンを併用することによって、術後化学療法の効果が高まることが期待されていた。

しかし今回、エジンバラ大学のデビット・キャメロンさんが報告した中間解析結果では、アバスチンを併用しても、無浸潤性疾患生存期間*は延長しなかった(図5)。

全生存期間も差がなかったが、最終解析まで、さらに追跡が続けられる。また、アバスチン併用の有益性が得られる患者さんを特定するためのバイオマーカー研究も続けられている。

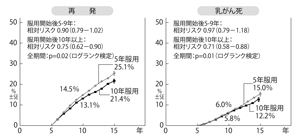

ノルバデックスの10年投与でより高い効果

タモキシフェン10年服用によって再発/乳がん死のリスクが低下した

タモキシフェン10年服用によって再発/乳がん死のリスクが低下した(ATRAS試験)

もっとも古典的な乳がんの標的治療であるホルモン療法についても、新たな知見が集積されている。

オックスフォード大学のグレイ・R・デイビスさんは、ノルバデックス*による5年間の術後ホルモン療法を終了した、ホルモン受容体陽性でHER2陰性乳がん患者さん6,846人を、治療終了群(ノルバデックスを5年服用した群)と、さらに5年間追加で服用を継続する群(ノルバデックスを10年服用する群)とに振り分け、その効果と安全性を比較した試験の結果を報告した。

追跡期間8年での解析で、再発リスク、乳がん死亡リスクともに、ノルバデックスを10年服用する群の方が良好だった。ただし5~9年目では、再発リスク、乳がん死亡リスクともに両群で差がなかった(図6)。これについてグレイさんは、「ノルバデックスには投与終了後も効果が持続する〝持ち越し効果〟と呼ばれる効果があるという知見と一致する」と考察した。

ノルバデックスの10年服用による副作用の大幅な増加は認められなかった。たとえば、子宮内膜がんによる死亡は5年服用群で0.2%、10年服用群で0.4%と、10年服用群での上昇は0.2%だった。グレイさんは有益性を考慮することの重要性を強調したうえで、ノルバデックスの10年服用について、「リスクは極めて小さい」とした。

一方、もともと再発リスクが低い患者さんでは、リスクのほうが大きくなる可能性も指摘されるが、「この試験では、患者さんのがん組織を入手していないこともあって、どのような患者さんで、長期投与がより有用であるのかを解析できない」とも述べた。

テキサス大学サンアントニオ校のピーター・ラヴディンさんは、「今回の結果は、ノルバデックスがホルモン療法の標準療法となっている閉経前の患者さんの治療に影響を与える」と指摘した。

また、アロマターゼ阻害薬が標準療法となっている閉経後の患者さんでも、副作用などのためにアロマターゼ阻害薬を投与できない場合では、ノルバデックスの長期投与が有用である可能性がある。

ホルモン療法の延長という意味では、ノルバデックスの服用を5年間で終了するよりも、その後5年間アロマターゼ阻害薬のフェマーラ*を追加したほうが、生存期間が長いことも報告されているが、ノルバデックス5年+フェマーラ5年服用とノルバデックス10年服用のどちらが優れているのかは不明である。

また今回の試験とは異なり、ノルバデックスを5年以上投与しても再発・死亡リスクは低下しないとする研究もある。複数の試験を合わせた解析「Oxford Overview」の結果報告(2013年の予定)が待たれる。

同じカテゴリーの最新記事

- 乳がん治療にも免疫チェックポイント阻害薬が登場! トリプルネガティブ乳がんで承認、さらに――

- BRCA遺伝子変異の再発乳がんに大きな選択肢が トリプルネガティブ乳がんにリムパーザに続き新たな治療薬が承認予定

- 遺伝子解析でさらに踏み込んだ治療へ トリプルネガティブ乳がんへの挑戦

- トリプルネガティブ乳がんに、PARP阻害薬、PD-1阻害薬などの新薬も登場

- トリプルネガティブ乳がん:新薬、治療内容の開発も盛んに行われている トリプルネガティブでも抗がん薬で半数に効果あり

- 術前化学療法で3~5割の患者さんのがんが消えている! 新たな選択肢も!最新トリプルネガティブ治療

- アンスラサイクリン系とタキサン系抗がん剤を上手く使った術前・術後治療がカギ 治療に希望が。トリプルネガティブ乳がん最新情報

- まだ標準治療薬こそないが、アンスラサイクリン系やタキサン系薬剤などが効果的 トリプルネガティブ乳がん患者よ! 術前化学療法で乗り切ろう