驚くべき奏効率で承認された抗HER2薬「エンハーツ」 HER2陽性再発乳がんの3次治療で期待される新薬

驚くべき奏効率と無増悪生存期間

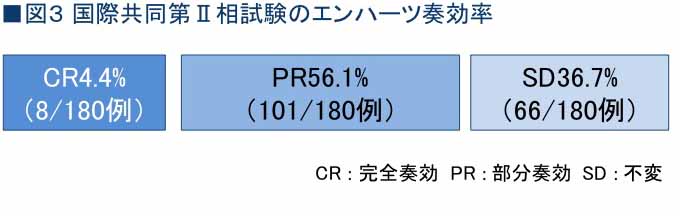

第Ⅱ相試験なので、奏効率が主要評価項目になっていた。その奏効率(独立効果判定機関での評価)は、60.6%という高いものだった。細かく見ていくと、腫瘍がすべて消えた完全奏効(CR)は4.4%、腫瘍の径和が30%以上減少した部分奏効(PR)は56.1%だった(図3)。

サブグループ解析で日本人のデータも出ているが、全体のデータと同じような傾向を示している。

「奏効率が非常に高いのも驚きですが、腫瘍が大きくなって増悪(PD)と評価された人が、わずか2.8%しかいなかったというのも驚きです。つまり、不変(SD)と評価された人を含め、ほとんどの人の腫瘍が小さくなっていたのです」(原さん)

効果発現(奏効)までの期間の中央値は1.5ヵ月。比較的早く効果が現れている。そして、無増悪生存期間(PFS)の中央値は16.4ヵ月だった。薬が効いて、がんが大きくならない期間がこれだけあったということだ。

「前治療の中央値が6レジメンであることを考えると、この無増悪生存期間は非常に長いといえます。7レジメン目で、こんなに長い無増悪生存期間は、普通ではありえません。非常によく効いているということです」(原さん)

専門家たちが驚くほどの結果を示したことで、エンハーツはこの第Ⅱ相試験の結果によって承認されることになった。

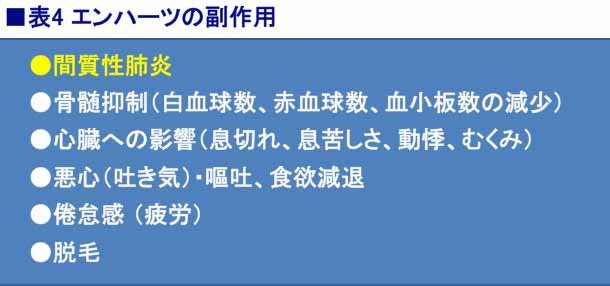

副作用についても触れておく必要があるだろう。この第Ⅱ相試験では、悪心、疲労、嘔吐、好中球減少、貧血、白血球減少、血小板減少などが見られた。副作用が出た場合には、症状の重さに応じて、投与量を減量したり、投与を中止したりすることがある(表4)。

これらの副作用に関しては、抗HER2薬と抗がん薬を併用した場合と比べ、同程度か、やや軽い副作用と言えそうだ。ただ、エンハーツには間質性肺炎という注意すべき副作用がある。それについては後述する。

3次治療以降で使用される

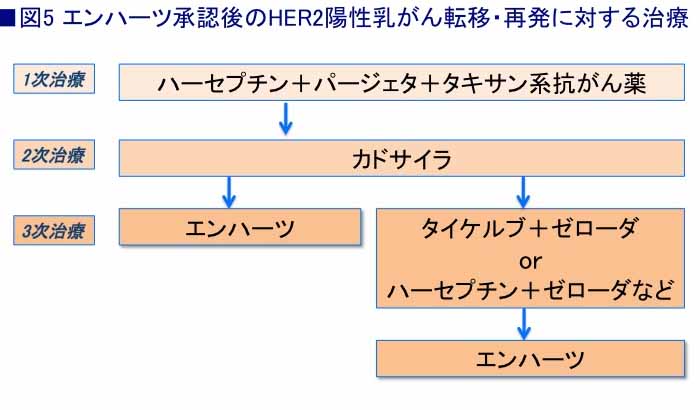

承認されたエンハーツの適応は、「化学療法歴のあるHER2陽性の手術不能または再発乳がん(標準的な治療が困難な場合に限る)」となっている。つまり、標準的な治療を行った後にくる治療なのだ。

エンハーツの登場以降、HER2陽性の転移・再発乳がんの治療は、次のようになっている。1次治療と2次治療は従来のままで、3次治療にエンハーツが入る。2次治療以降に他の治療を行った場合には、その後にエンハーツを入れることもできる(図5)。

エンハーツの第Ⅱ相試験では、前治療でハーセプチン、カドサイラ、パージェタなどを使用した患者さんを対象にしながら、優れた成績を残している。それだけに、3次治療以降での効果が期待されている。

現在、2つの第Ⅲ相試験が進行中だという。1つは、カドサイラによる2次治療が終了した人を対象に、「ハーセプチン+何らかの抗がん薬併用療法 vs. エンハーツ」の比較試験。もう1つは、2次治療での「カドサイラ vs. エンハーツ」の試験だという。結果によっては、ここにあげた治療アルゴリズムが書き換えられる可能性もあるわけだ。

間質性肺炎に注意する

エンハーツは効果が非常に高い薬だが、間質性肺炎が起きることがあるので、その点には十分に注意しなければならない。間質性肺炎で現れる症状は、咳、発熱、息切れ、呼吸困難など。エンハーツによる治療を受けていて、これらの症状が現れたら、「ただの風邪かもしれないから、様子を見よう」とは考えず、すぐに医療機関に連絡する。これが患者として注意すべき点だという。

「エンハーツによる治療を受けていて、間質性肺炎が起きる割合は13.6%です。多くがグレード1~2ですが、グレード5の死亡例も2.2%出ているので、十分に注意しなければなりません」(原さん)

グレード1は無症状。グレード2は、症状は出ているが、生活に支障がないレベル。グレード3は高度の症状。グレード4は生命を脅かすような症状。グレード5は死亡である。

「間質性肺炎の発現する時期は、必ずしも投与初期ではなく、いつ起こるかわかりません。投与期間中すべての時期で起きているので、ずっと気が抜けないのです」(原さん)

リスク因子としては、日本人に多く、前治療のレジメン数が多い人ほど起こしやすいことがわかってきた。

間質性肺炎にはいくつかのタイプがあるが、「びまん性肺胞傷害」というパターンで発症すると、難治(なんち)性で増悪のスピードが速く、致死的な症状が現れることがある。他の器質化肺炎や過敏性肺炎のパターンは、それほど重症化することもなく、ステロイドがよく効くので対処しやすい。

「実際に死亡しているのも、びまん性肺胞傷害のパターンが多いのです。したがって、このパターンが出現した場合には、速やかに呼吸器の専門家に紹介して、比較的低いグレードの段階で治療介入してもらうことになります。早め早めの対応が必要です」(原さん)

エンハーツの投与を受けていた患者さんが間質性肺炎と診断された場合は、エンハーツの投与は中止し、それ以後、再投与はしない。これが原則である。

「エンハーツによる治療を行う場合には、乳腺科医だけでなく、呼吸器科の医師、放射線診断医、薬剤師、看護師などを加えたチーム医療で診療に当たる必要があるのです」と原さんは話を結んだ。

同じカテゴリーの最新記事

- HER2発現の少ないHER2-low乳がんにも使用可能に 高い効果で注目のエンハーツ

- HER2陽性・進行再発乳がんの薬物療法に大きな変化

- 乳がん再発・転移時には HER2発現の陰転化に配慮を

- 新薬の登場で、HER2陽性・進行再発乳がん治療はここまで変わった!

- 切除不能または再発乳がんの治療戦略を変える新薬 HER2陽性乳がん治療薬「パージェタ」の可能性

- 昨年からハーセプチンも使えるように。新たな新薬登場にも期待 温存と治療予測というメリットも!乳がんの「術前化学療法」

- 乳がん再発予防:乳がん治療を大きく変えたハーセプチンが、さらに適応を広げる ハーセプチンの術前療法で再発を防止、乳房温存も可能に!!

- ハーセプチンの適応拡大で治療法が増え、QOLもさらに向上 待望の「術前化学療法」も認められた分子標的治療