治療法の選択肢が広がった!骨転移を抑えてQOLを維持しよう

ゾメタの抗腫瘍効果にも期待できる

ゾメタは骨関連事象を減らすだけでなく、抗腫瘍効果もあるといわれている。

「ゾメタをはじめとするビスホスホネート製剤全体に、抗腫瘍効果があるというデータがあり、とくに高濃度の薬剤が直接がん細胞の中に入ると、がん細胞の増殖を抑えるというデータが示されています。ビスホスホネート製剤は骨に吸着しやすいので、骨にある乳がん細胞を抑えて再発を抑制している可能性があります。また、再発予防の術後補助療法としてゾメタを使うと、閉経後の患者さんや、ホルモン療法で女性ホルモンを抑えている患者さんでは再発が減るというデータが出ています」

一方、ランマークについては、術後の再発予防効果を検討する臨床試験が行われており、1~2年後にはデータが出る予定だという。今後の研究が待たれるところだ。

顎骨壊死と低カルシウム血症に注意

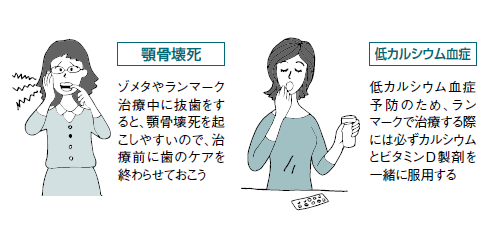

ゾメタやランマークで治療する場合の注意点を、高橋さんはこう話す(図4)。

「ゾメタもランマークも副作用は比較的軽い薬ですが、まれに顎の骨が壊死したり、炎症を引き起こしてしまうことがあります。歯のケアをしっかりしていないと、これらの副作用のリスクが高くなる可能性があります。ゾメタやランマークの治療を受ける場合は、歯科、口腔外科の医師にも伝えて、骨転移の治療前に抜歯などの処置を終わらせておくことが重要です」

ゾメタやランマークの治療中に抜歯をすると顎骨壊死が起こりやすくなるので、抜歯が必要な人は、骨転移の治療を1~2カ月延期し、口の中の傷が治ってから治療を始めることを高橋さんは勧めている。

「万一顎骨壊死が起こった場合は、早く見つけて抗生物質で細菌感染を抑えると治癒するケースが多くなっています。顎骨の一部が感染により壊死してしまった場合は、外科的に切除する必要があります」

虫歯や歯周病は放置せずに、軽いうちに処置しておくことが最善の策だろう。

もう1つ、ランマークの副作用で起こる「低カルシウム血症」にも注意したい。血中のカルシウム量は骨から放出するカルシウムで維持されているが、破骨細胞の働きが抑えられ、骨から溶け出すカルシウム量が減ると、低カルシウム血症が起こる。とくに、血中のカルシウム調節を行う腎機能が低下している場合に起こりやすい。重症になると、神経の伝達が阻害され、指先や唇のしびれや筋肉の痙攣、意識障害が起こる危険性もある。

「低カルシウム血症の予防のため、ランマークで治療する人はカルシウムとビタミンD製剤を必ず服用してください。低カルシウム血症を発症したら、点滴でカルシウムを補給します。重症の場合はランマークをいったん休薬し、回復後に再開します」

放射性医薬品ラジウム223が がんの骨転移・骨痛治療に有望

骨転移に合併する骨の痛みをとったり、骨折を防いだりする症状緩和のためには、鎮痛薬や放射線による治療が行われる。また、痛みのある骨転移に対して、骨だけに作用する放射性同位元素(RI)のストロンチウム(塩化ストロンチウム-89/メタストロン)を用いた放射性注射薬が2007年から日本でも使えるようになっている。

「ストロンチウムは飛程がやや長いβ線で、骨髄抑制を起こすことがあります。そこで、飛程が短いα線を出すラジウム223(塩化ラジウム-223)を使った骨髄抑制が少ない放射性注射薬が開発され、前立腺がんの骨転移のある患者さんへの第Ⅲ相試験で、生存率を改善することが報告されています。前立腺がんで承認されれば、乳がんの骨転移に対しても研究が進むと期待されています」

このほか、骨転移に対する分子標的薬の開発も続々と進んでいるという。「乳がんの骨転移は、それ自体で生存を脅かすものではありません。治療法の選択肢が広がっているので、骨転移を早く見つけて適切な治療を受け、QOLを低下させずに長く付き合っていただきたいですね」と高橋さんはアドバイスしている。