美容師など専門職との連携体制作りが必要に

髪質は3年後も変わったまま 素の自分を知らないことも影響?

もう1つ、患者さんの満足度に影響を与える要因になっていると考えられるのが、化学療法後の髪質の変化だ。

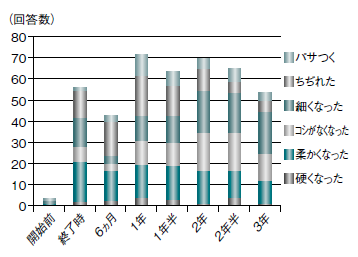

金井さんたちの調査では、多くの患者さんが、治療終了後3年経っても「髪質は変化したまま」と回答していた。そのほとんどは、髪が「柔らかくなった」「細くなった」「コシがなくなった」「細くなった」「パサつく」と、髪質の衰えを示唆するものだった(複数回答)(図2)。

実際、脱毛前と脱毛後にそれぞれ毛髪を採取できた数例について、専門業者に調べてもらったところ、化学療法の前後で髪が細くなっていることも分かったという。一方、脱毛したときの毛根の変化を反映するといわれる「縮れ」に関しては、治療終了後1年半ごろまでは多いが、その後だんだん減る傾向が見られた。

なお、乳がん化学療法を経験した患者さんからよく聞かれる「白髪が増える」という説については、治療開始前の白髪の割合が把握できないため、客観的にも主観的にも評価ができなかった。

「普段からカラーリングをしていると、乳がん治療の前にどのくらい白髪があったのかは本人にも分からないのです。ただ、いったん脱毛したあとに生えてきた髪に白髪が多いとなれば、『増えた』という印象になるでしょう。自分の髪の素の状態を認識していないだけに、この落差には大きなショックを受けられると思います」と金井さん。

治療終了後2年経っても「かつらが外せない」人がいる

こうした髪質の変化は、毛髪量の回復と並んで「かつらが外せない」大きな理由になってしまう。

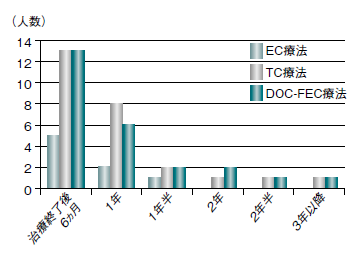

金井さんたちの調査では、EC群は治療終了後2年目には全員がかつらを外していたが、TC群とDOC-FEC群では3年経ってもかつらの使用を続けている人が存在した(図3)。1割未満ではあるが、QOLに関わる問題としては、決して少なくない割合だ。

「従来、かつらについて聞かれると『経験的には1年~1年半でかつらを取る方が多い』と説明してきましたが、3年経ってもかつらを使っている方��数%いることがわかりました。一概に化学療法による脱毛の影響とは言い切れない部分もありますが、医療者が従来考えているより、かつらを外せない患者さんの割合は高かったといえます」と金井さん。

金井さん自身、治療から5年以上経ってもかつらのままでいるという患者さんに会ったことがあるという。「そうした方が高齢というわけではありません。レジメンの影響もあると思いますが、やはり個人差が大きい問題のようです」(金井さん)。

かつらを外した時期には、髪の量の回復だけでなく、頭頂部の髪のボリュームや長さのばらつき、質の変化の解消なども影響していた。調査では、後頭部や側面は伸びるのに、頭頂部だけ回復が遅いため、全かつらから部分かつらに作り替えたといったエピソードも聞かれたという。

治療終了後も続く情報へのニーズ

化学療法による脱毛という苦痛の大きい問題に直面する乳がん患者さんに対しては、従来から、かつらや付け毛、帽子に関する情報が積極的に提供されている。金井さんたちも、治療前から脱毛前後にかけて、できる限りに質問に答えてきたつもりだった。それでも実際にアンケートで継続的に意見を聞いてみると、想像を超える数の疑問や情報提供への要望が寄せられ、情報提供の不足が痛感されたという。

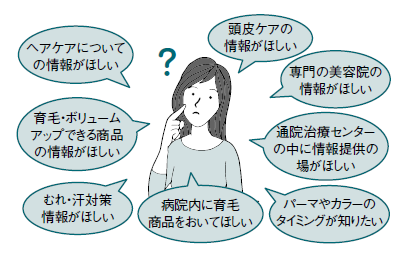

「もっと安いかつらはないのか、水泳やジョギングのときはどうしたら良いのか、抜け始めや生え始めの対応法、育毛やボリュームアップのための商品、パーマやカラーリングを再開できるタイミング、化学療法に詳しい美容院など、長期にわたっての助言が必要とされていました」と金井さん(図4)。

そうはいっても、市販の育毛剤やヘアケア商品について医療関係者がすべて把握できるわけではない。美容面の助言にも限界がある。そこはやはり、がん化学療法にも通じた美容師やヘアメイク職との連携が必要だ。

金井さんは、「脱毛の悩みは長く続くもの。医療者としては、脱毛の時期やその後の変化についてより具体的に情報提供していくのと同時に、美容師などの専門職と連携してヘアスタイルやヘアケアについても助言できる体制を整えていく必要があります」と話している。