インプラント再建でリンパ腫に続き扁平上皮がんも! 脂肪幹細胞培養による脂肪注入で安心な乳房再建を目指す

脂肪注入の保険適用を目指して

実は、脂肪が持つこうした機能面をデータとして明らかにしている目的は、「保険適用に繋げるため」と佐武さんは話します。

「どんなによい治療法でも、保険適用外では患者さんの金銭的負担が大きく、薦めづらいのです。脂肪注入は〝豊胸〟のイメージが強いことも保険適用の壁になっているように感じます。乳房再建に脂肪注入が保険適用されるためには、乳房を取り戻すという本来の目的だけでなく、脂肪を注入することで、乳がん患者さんの体に、機能面でどのようなよい影響を及ぼしているかが議論されていくことになるでしょう。今はそうしたデータを丁寧に集めて、保険審査に備えているところです」

保険適用外の現状では、1回目の手術で、まず患者さんから20ccの脂肪を採取し、そこから脂肪幹細胞を取り出して培養し冷凍保存します。これにおよそ90万円。その後、200㏄の脂肪を吸引し、培養した脂肪幹細胞を加えて乳房に注入します。これに約60万円。6カ月ごとに同様の脂肪注入を繰り返し、そのたびに60万円かかることになります。(平均2.7回)。その負担は決して小さくありません。

乳房には、どこの脂肪を持ってくるの?

数回に分けて注入する200ccの脂肪は、どの部位から採取するのでしょうか。

「脂肪は部位によって性質が異なります。お尻や背中の脂肪は、角形の脂肪が隙間なく規則正しく配列していてズレにくい構造になっているので、ハリのある脂肪。一方、お腹や太腿は柔らかい脂肪です。ですから、下垂していないハリのある乳房の方にはお尻や背中の脂肪、下垂した乳房ならばお腹の柔らかい脂肪というように、1人ひとりに合った部位から採取します」

ふくよかで十分な量の脂肪が確保でき、注入した脂肪の生着もスムーズならば、脂肪幹細胞の培養が不要なケースも出てくるとのこと。一方、痩せていてお腹にほとんど脂肪がない人の場合、培養によって増やした脂肪幹細胞を足す意味が大きいというわけです。

インプラントが入った乳房の微調整にも

すでにインプラント法で再建している場合でも、実は脂肪注入が力を発揮するケースが多いようです。

「数年前に入れたシリコンの輪郭が目立ってきて不自然だとか、皮膚の薄い部分でシリコンが透けて見えるようになってきたなど、インプラント法で乳���再建した患者さんから不満が出てくることがあります。そういうとき、保険は効きませんが、少量の脂肪を注入することで、人工物の不自然さを補うことが可能です」

やはり、待たれるのは脂肪注入の保険適用。今年(2022年)4月、先天性疾患である口蓋裂(こうがいれつ)の術後など、鼻咽腔閉鎖機能不全(びいんくうへいさきのうふぜん)に対して、脂肪注入が初めて保険適用されたそうです。

「脂肪注入という手法がようやく保険適用されたことは画期的で、今年は記念すべき年になりました。これをきっかけに脂肪注入適用の幅を広げていきたいと考えています」

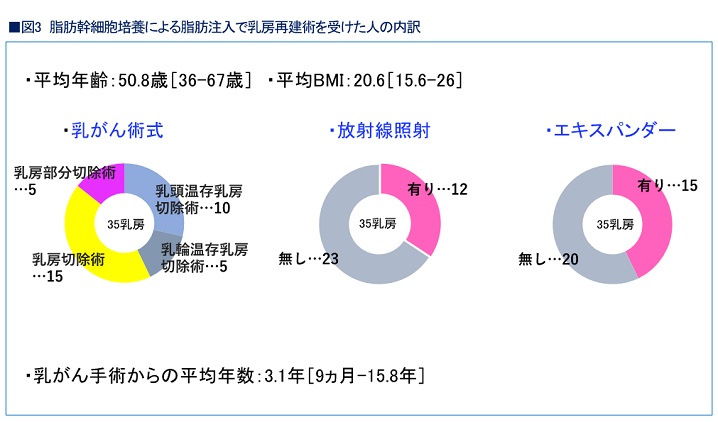

2019年4月に「脂肪幹細胞培養による乳房再建術」を開始した佐武さんは、現在までにおよそ80人の患者さんの乳房再建に脂肪注入法を施してきました。治療を受けた方の平均年齢は50.8歳。そのうち、放射線照射をしていたのは12名、また、エキスパンダー(組織拡張機)が入っている状態で脂肪注入を始めた人が15名。エキスパンダーの水を少しずつ抜き取りながら脂肪注入していく形で、最終的にすべて自家組織(脂肪)に変えた方もいるそうです(図3)。

インプラントこそ、丁寧なフォローアップを!

「今現在、保険適用の枠内で考えると、乳房再建の選択肢は、〝皮弁(穿通枝皮弁法)かシリコン(インプラント法)か〟の2択ですが、実際は〝皮弁かシリコンか脂肪注入か〟の3択の時代になりつつあります」と佐武さんは指摘します。

現在、佐武さんたち形成外科医を中心に、乳がん患者さんに向けて『乳房再建ガイドブック』を作成しているそうです(2024年春刊行予定)。その中には、近い将来の保険適用を見据えて、脂肪注入法についても詳しく掲載する予定とのこと。

最後に、佐武さんはインプラントを挿入している患者さんへ、定期健診の重要性を強調しました。

「インプラントに疾患が報告された2019年以前は、乳房再建の多くがインプラント法で行われていました。2019年以降も、注意喚起のもとインプラント法は続いています。ただ、BIA-ALCLもBIA-SCCも非常に少数とはいえシリコンインプラントを原因とする疾患です。ですから、たとえ不調がなくとも、1年に1度は超音波(エコー)検査を受け、2年に1度は必ずMRIで細かいチェックを続けましょう。

10年経ったら安心ではなく、10年を過ぎてからこそ、チェックを怠らないでほしいのです。また、インプラントの寿命は一生ではありません。10年で10~15%は破損が認められるようになり、加齢や体型の変化で左右差が目立つようになることもあります。インプラントこそ、丁寧なフォローアップが必要だということを、患者さん自身にぜひ知ってほしいと思っています」