ピンポイントかつ高い有効性 まだまだ発展する重粒子線治療

子宮頸がんでは 大きな腫瘍と腺がんに

子宮頸がんでは、腫瘍が大きくて従来の放射線治療では対応できないケースと腺がんという放射線治療が効きにくい種類が主な対象となる。

放医研では、先進医療としての重粒子線治療と、臨床試験としての重粒子線と抗がん薬の併用療法が行われている。

適応となる条件は、ステージがⅡB期以上で腫瘍の大きさが4㎝以上であること、腹部大動脈領域に短径1㎝以上のリンパ節がないこと(腹部リンパ節に転移がないこと)や高齢過ぎないこと、放射線治療の既往がないことなど。

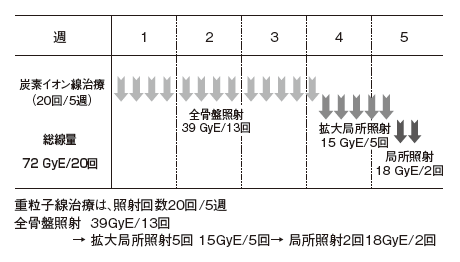

治療スケジュールは、1週間に4回の重粒子線照射を5週間行う。1回の照射は数分間。臨床線量(単位GyE)は20回合計で扁平上皮がんが72GyE、腺がんが74・4GyEとなる。

照射範囲を広範囲から段階的に狭めていくことが子宮頸がん治療の特徴で、始めの13回は全骨盤照射、次の5回が子宮周辺、最後の2回は腫瘍のみに当てられる(図4)。

重粒子を当てる部位までの距離はCT画像をもとにコンピュータ解析で決められる。がんの部位までに存在する体内の水分、脂肪、骨などで重粒子が飛ぶ距離が違ってくるためだ。

子宮の特性ゆえの副作用対策

「子宮頸がんに対しては、臨床試験で苦労してきた歴史があります」

と若月さんは振り返る。放医研で1995年に始めた臨床試験で、2002年までに腸に穴が開く(腸穿孔)副作用が8例出てしまった。

「子宮は周りを腸が取り囲んでいる臓器です。また、子宮は動きやすいという特徴もあるため、ピンポイント照射といっても、どうしても腸への影響を避けられないケースもあり得ます。しかし、現在は治療法を改良してリスクを減らしており、2003年以降は臨床試験で腸に穴が開いたことは1例もありません」

具体的には、線量の調節をしたことと、子宮頸がんの縮小で空いたスペースに直腸が入り込むことを避けるために膣に綿を入れてスペースを作り、腸を遠ざけて重粒子線が当たらないようにしたことなどが挙げられる。治療途中でCTを撮り直して治療計画を立て直すことも行っている。

ちなみに、子宮体がんに対しては、腸に囲まれていてリスクが高いことと手術が適しているケースが多いという理由で、心臓病などで手術ができないなどの事情がある以外は手術を勧めているという。

データ��示された有効性

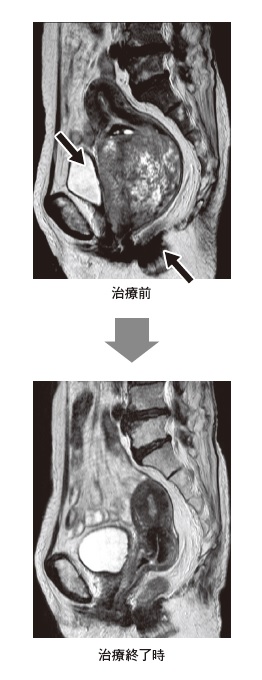

図6 子宮頸がん女性(74歳)の

重粒子線治療前と治療後のCT画像

これまでの治療成績はどうか。

72GyE以上を照射したステージⅢ、ⅣAで見た場合、5年後の局所制御率が79・1%、全生存率が54・7%。この数値は従来の化学放射線療法と大きな差がないのだが、重粒子線が主な対象とする大きな腫瘍について比較可能な他の治療データと比べると差が明らかになる。

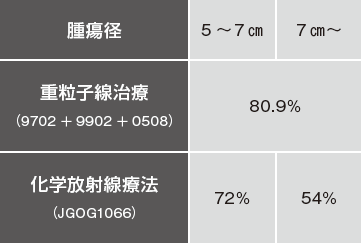

腫瘍径5㎝以上に対する重粒子線治療の2年後の骨盤内制御率が80・9%なのに対し、化学放射線療法では5~7㎝で72%、7㎝以上で54%だった(図5)。

「小さいがんならば従来の治療法で十分いい成績が出ますが、大きい腫瘍になると重粒子線治療の良さが出ると言えます」(図6)

腺がんのデータもある。ステージⅢ、ⅣBの治療5年後の全生存率は42・4%で局所制御率は57・9%だった。

「従来の治療法では、全生存率は5年で30%前後、局所制御率は36%ほどとされています。その中で評価できる結果です」

重粒子線治療の新たなる課題

臨床的に良い結果が出てい

る重粒子線による子宮頸がん治療だが、課題もある。まずは回数だ。肺がんでは1日で終わることもあるのに対し、5週間もかかってしまう。

「20回というのは長い。ほかのがんではほとんど16回とか12回など短期になっています。大きな課題です」

再発予防と副作用との兼ね合いもある。

「ほかのがん種では、がんの部分だけをしっかりたたくというコンセプトで行われていますが、子宮頸がんにおいては、予防的な面も含んだ治療となります」

子宮頸がんは転移が早く、近くのリンパ節に移りやすいことがわかっている。そのために、子宮頸がんにおける重粒子線治療の大きな特徴である広い部分から照射を始めて、がんの可能性の高いところに絞っていく方法が取られている。ほかの臓器への影響があり得るし、妊娠の可能性や卵巣の機能もなくなってしまう。

「Ⅱ期、Ⅲ期では半数以上がリンパ節転移しています。広範囲に当てると副作用のデメリットもあり得ますが、根治にはそれが必要なのです」

転移のリスクは子宮付近に留まらない。

「子宮頸がんは遠隔転移も非常に多い。とくに腺がんでは5~6㎝を超える大きな腫瘍を対象にしていることもありますが、治療後2年で半数、5年では3分の2で遠隔転移が起きています」

そこで、抗がん薬との併用で全身に散ったがんも退治しようという臨床試験が行われている。重粒子線治療の5週間中、*シスプラチンを週1回投与するというスケジュールだ。扁平上皮がん、腺がんともにⅠ/Ⅱ相試験が行われており、近く次のステージに入るという。

*シスプラチン=商品名ブリプラチン/ランダ

まだある可能性 ゴールは先にある

これからの重粒子線治療について、若月さんに聞いた。

「いい治療成績は出ていますが、もっと良くしなければならないし、その余地はあると思います。抗がん薬との併用もその1つですが、手術との組み合わせや免疫療法との相性のよさについて指摘する研究者もいます。5年、10年後に新しい手段として出てくるかもしれません。まだゴールではないのです」

重粒子線治療を考える患者さんたちへ呼びかける。

「大きな腫瘍や腺がんに対しては非常に期待のできる治療法です。しかし、副作用もあるかもしれません。標準治療の手術や放射線で治るならそのほうがいいでしょう。より進行している難しいがんに、ある程度のリスクを覚悟で治療しているのが現状です。治せそうにないときに選択肢の1つにしていただきたいと思います」

同じカテゴリーの最新記事

- 1次、2次治療ともに免疫チェックポイント阻害薬が登場 進行・再発子宮頸がんの最新薬物療法

- AI支援のコルポスコピ―検査が登場! 子宮頸がん2次検診の精度向上を目指す

- 第75回日本産科婦人科学会 報告 ~慈しみの心とすぐれた手技をもって診療に努める(慈心妙手)が今年のテーマ~

- HPV9価ワクチンが定期接種に! 子宮頸がんはワクチン接種で予防する

- 自己採取HPV検査とHPVワクチンの持続感染予防効果を検討 〝子宮頸がん撲滅〟を目指す2つの臨床研究~福井大学

- 定位放射線療法を併用した臨床試験も進行中 子宮頸がんの化学放射線療法

- 受診率アップのためには若い世代への意識付けが肝要 大学生に対する子宮頸がん検診啓発活動を実施~福井県

- 世界80カ国以上でHPVワクチンは定期接種に 子宮頸がんは、検診とワクチンで予防できる!

- 子宮体がん、子宮頸がんにおけるダヴィンチ手術の現状と今後 子宮体がんがダヴィンチ手術の保険適用に