子宮頸がんの検診分野で大きな変革進む

HPV検査 受診者負担は増えない

子宮頸がん検診の変革キーワードの3つ目は「HPV検査」。子宮頸がんの発症に大きく関わるのが、性交渉などで感染するHPVであることが1980年代に明らかになった。それを報告したドイツの学者はのちにノーベル生理学・医学賞を受賞している。

その感染をDNA検査で調べることができるようになったのだ。検体はLBCで採取した細胞診検体を使えるので、検査を受ける人への負担が増えるわけではない。それを検診に組み込もうという動きが進んでいるのだ。

栃木県のモデルケースで検診の意義明らかに

この「子宮頸がん検診維新3要件」をもとに、鈴木さんは、自治医科大学附属病院のある栃木県南部地域で、LBCによる細胞診とHPV検査を併用した住民検診をモデル事業として2012年に開始した。小山市、下野市、野木町の総人口25万人を対象に、20歳以上の全女性に併用検診を呼び掛けた。

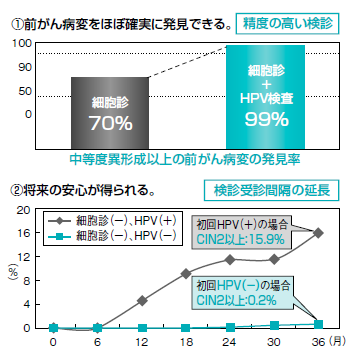

「併用検診は、1回の検体採取で済むため、受診者の負担増にはつながりません。メリットは、精度の高さと将来への安心です」

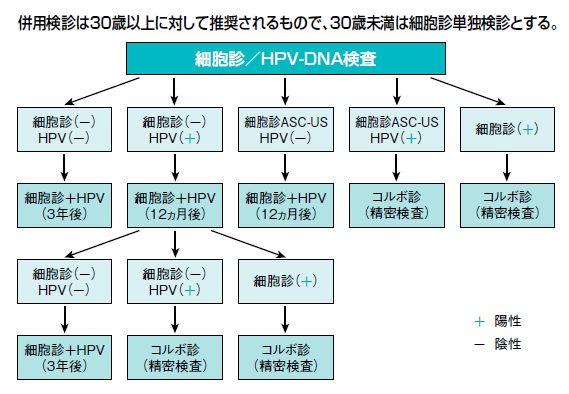

併用検診の診断結果による対応のフローチャートは図4のようになる。ベセスダシステムによる細胞診の分類でASC-H以上、または「ASC-USでHPV陽性」の場合は、すぐに精密検査となる。

細胞診で陰性、そしてHPV検査でも陰性ならば、3年後まで検査は必要ない。ちなみに米国では5年後としている。

その間に2つのカテゴリーが設けられる。「細胞診陰性だが、HPV陽性」「細胞診でASC-USだが、HPV陰性」である。このような場合は1年後の再検査が必要とされる。

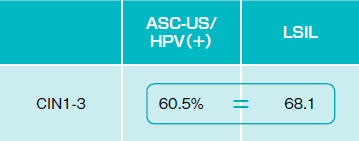

小山市など2市1町の検診の結果、ASCUSは全体の2.9%で、そのうちHPV陽性が51.2%だった。「ASC-USでHPV陽性」の群では精密検査により60.5%がCIN1~3(1:軽度異形成、2:中等度異形性、3:高度異形成もしくは上皮内がん)が見られた(図5)。

「細胞診異常(LSIL)で要精密検査になった受診者と、『ASC-USでHPV陽性』だった受診者の精密検査の結果を比べると、CIN1~3が見つかる割合がほとんど変わりません。ということは、『ASC-USでHPV陽性』の女性は精密検査の対象とすべきであるということです」

受診間隔が空いた分をほかのケアに

「併用検診の良さは2つあります。検査の感度が高まって、見落としがほとんどなくなる。そして、2つの検査とも陰性の女性は、がんや前がん病変に進行するリスクが低いため、受診間隔を空ける(延ばす)ことが可能になることでひいては医療費も削減されます」(図6)

鈴木さんは、併用検診の問題点についても触れた。「受診者からの意見の中に、検診期間が空くとかかりつけの医師に診てもらう機会が減り、子宮筋腫や内膜症などほかの疾病を見つけてもらえなくなりそうということがありました。身近にかかりつけ医がいらっしゃる方はそうかもしれません。しかし、子宮頸がん検診が少なくて済んだ分、別の健康チェックなどの機会にしていただければと思います」

小山市のような併用検診を行っているのは、全国の自治体の6.4%に過ぎない(2013年10月現在)。鈴木さんは今後も、併用検診の普及に努めていきたいとしている。

同じカテゴリーの最新記事

- 1次、2次治療ともに免疫チェックポイント阻害薬が登場 進行・再発子宮頸がんの最新薬物療法

- AI支援のコルポスコピ―検査が登場! 子宮頸がん2次検診の精度向上を目指す

- 第75回日本産科婦人科学会 報告 ~慈しみの心とすぐれた手技をもって診療に努める(慈心妙手)が今年のテーマ~

- HPV9価ワクチンが定期接種に! 子宮頸がんはワクチン接種で予防する

- 自己採取HPV検査とHPVワクチンの持続感染予防効果を検討 〝子宮頸がん撲滅〟を目指す2つの臨床研究~福井大学

- 定位放射線療法を併用した臨床試験も進行中 子宮頸がんの化学放射線療法

- 受診率アップのためには若い世代への意識付けが肝要 大学生に対する子宮頸がん検診啓発活動を実施~福井県

- 世界80カ国以上でHPVワクチンは定期接種に 子宮頸がんは、検診とワクチンで予防できる!

- 子宮体がん、子宮頸がんにおけるダヴィンチ手術の現状と今後 子宮体がんがダヴィンチ手術の保険適用に